百人一首 第六十一首から第六十五首の魅力

日本の和歌はその凝縮された形式の中に自然や感情、文化が織り込まれています。ここでは百人一首の第六十一首から第六十五首を取り上げ、Roman alphabetical indication、meaning、background、翻訳では伝わらない良さについて解説します。それぞれの作者名とその読みも記載しています。またそれぞれのテーマを付けています。

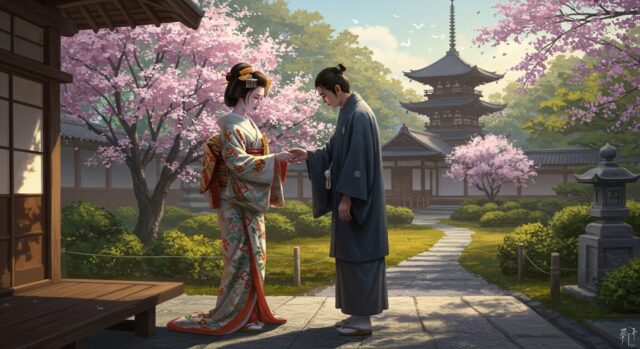

百人一首 第61首 伊勢大輔(いせのたいふ) — 古都奈良の桜の香り

和歌

いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな

ローマ字読み

Inishie no Nara no miyako no yaezakura Kyou konome ni nioinuru kana

meaning

昔の奈良の都で咲いていた八重桜が、今日、平安京の宮中で美しく香り立つように咲いていることよ。

background

奈良から平安京に遷都した後も、奈良の文化や美しさは人々の心に深く刻まれていました。八重桜はその象徴として、時代を超えて愛される存在です。この和歌は、過去と現在のつながりを詩的に表現しています。

Good things that cannot be conveyed in translation

“にほひ”という言葉は、香りだけでなく目に見えない美しさや気品を含んでいます。この繊細な感覚は日本語特有のもので、翻訳ではその豊かさを十分に伝えるのは難しいです。

百人一首 第62首 清少納言(せいしょうなごん) — 恋路を阻む逢坂の関

和歌

夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ

ローマ字読み

Yo o komete tori no sorane wa hakaru tomo Yo ni Ôsaka no seki wa yurusaji

meaning

夜明け前に鳥の鳴き声を偽って人をだましたとしても、決して逢坂の関は通ることは許されないだろう。

background

逢坂の関は、京都と東国を結ぶ重要な関所であると同時に、恋の障害を象徴する場所でもあります。この歌は、恋の困難や越えられない境界を表現しています。

Good things that cannot be conveyed in translation

“そらね”は“偽りの声”という意味を持ち、鳥の鳴き声を利用した比喩が巧みに用いられています。このような多層的な表現は、日本語ならではの言葉遊びとして魅力的です。

百人一首 第63首 左京大夫道雅(さきょうのだいぶみちまさ)— 別れの覚悟と未練

和歌

いまはただ 思ひ絶えなむ とばかりを 人づてならで いふよしもがな

ローマ字読み

Ima wa tada omoi taenan to bakari o Hitozute narade iu yoshi mogana

meaning

今はただ、あなたへの思いを断ち切ろうと思っていると、それだけを直接伝える手段があればいいのに。

background

恋心を断ち切ろうとする切実な気持ちと、なおも相手に思いを伝えたいという矛盾した感情が交錯しています。

Good things that cannot be conveyed in translation

“人づてならで”という表現には、直接的に伝えることが重視される日本人の感性が込められています。この繊細なニュアンスは、翻訳ではどうしても失われがちです。

百人一首 第64首 中納言定頼(ちゅうなごんさだより) — 宇治川の朝霧の中で

和歌

朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木

ローマ字読み

Asaborake Uji no kawagiri taedae ni Araware wataru seze no ajirogi

meaning

夜明け頃、宇治川に立ち込めた川霧が途切れ途切れに消え、浅瀬に仕掛けられた網代木が姿を現してきた。

background

宇治川は風光明媚な地として有名で、自然の美しさが歌に多く詠まれています。here、朝霧が消える様子を通して、自然の儚さと美しさを描いています。

Good things that cannot be conveyed in translation

“たえだえに”という言葉には、途切れながら消えていく霧の様子とともに、時間の移ろいを感じさせる微妙なニュアンスがあります。この感覚は日本語の詩的な表現ならではのものです。

百人一首 第65首 相模(さがみ) — 恋と名誉の間で

和歌

恨みわび ほさぬ袖だに あるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ

ローマ字読み

Urami wabi hosanu sode dani aru mono o Koi ni kuchinan na koso oshikere

meaning

恨み悲しみで乾くことのない袖があるというのに、恋のために自分の名誉までも失ってしまうのは本当に惜しい。

background

この歌は相模(さがみ)の作です。恋の苦しみと、自分の名誉を守りたいという相反する感情が表現されています。袖を濡らす涙と朽ち果てる名誉の対比が、和歌独自の美しさを生み出しています。

Good things that cannot be conveyed in translation

“袖”という言葉には、日本文化特有の情感が込められています。袖を濡らすという表現には、単なる悲しみ以上に深い感情の象徴があり、それを完全に翻訳するのは難しいです。

summary

百人一首に詠まれる和歌は、時代を超えた日本の美意識と繊細な感情表現を伝えています。翻訳では内容を伝えることはできますが、日本語のリズムや文化的背景を含む本質的な美しさを味わうためには、やはり原文で読むのが最善です。これらの5首は、恋や自然、時代を越えた想いを巧みに詠み上げた傑作であり、日本語の魅力を再確認させてくれるものです。

lastly

和歌には想像する良さがあると思います。時代や国が違えば、想像することも難しい部分はあると思いますが、少しでもわかる場面を想像し、共感できる部分に心を震わせる。Also、これだけの時間を超えても、理解できる部分が多々あるというのが凄いことだと思いますし、人は人なのだなと思います。時を超えても、男女の恋愛模様というのはいつも複雑なものなのでしょう。

Leave a Reply