🌏 小さな鉢に広がる宇宙 ― 日本人が語る“盆栽(Bonsai)”の魅力と海外で愛される理由

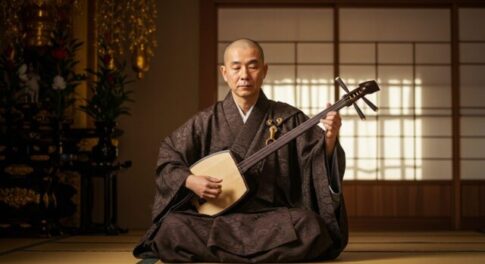

🌱 手のひらの中に宿る森 数年前、アメリカの友人が私の家を訪れたときのこと。リビングに置いてある松柏(しょうはく)盆栽を見た瞬間、彼はこう言いました。 “It’s like holding nature in your hands!”(手のひらに自然を抱いているみたい!) その一言で、私は改めて気づきました。私たち日本人にとって当たり前の存在でも、海外の人にとって盆栽は“生きた芸術”であり、しかも何十年、時には百年以上かけて育てる「時間の芸術」なのです。 In this article、日本人としての経験と視点から、盆栽の魅力・歴史・種類・育て方・失敗しやすいポイント、そして私の実体験まで、たっぷりとご紹介します。 📜 盆栽とは?— ただの小さな木ではない 盆栽(Bonsai)とは、小さな鉢の中に自然の景観を凝縮させる日本の伝統芸術です。ただ木を小さく育てるのではなく、剪定(せんてい)✂️や針金掛けで理想の樹形をつくりあげ、自然の美を凝縮するものです。 盆栽を構成する3つの要素 🏯 1,300年の歴史と文化的背景 私の祖父も黒松の盆栽を40年以上育てていました。祖父はよくこう言いました。 「盆栽は木と一緒に年を取る楽しみがある」 🌍 Why now、海外で盆栽が人気なのか? 1. 日本文化の象徴 🇯🇵 盆栽は禅、侘び寂び、自然への敬意など、日本人の美意識を体現しています。海外の人にとっては、自宅で日本文化を感じられる存在です。 2. インテリアアートとしての魅力 🏡 デスクやリビングに置けるサイズ感で、モダンな部屋にも和室にも映えます。Instagramの#bonsaiタグには何百万件もの写真が投稿され、世界中で愛でられています。 3. マインドフルネスとスローライフ ⏳ 手入れをしている時間は、心が静まり、日常の喧騒を忘れられます。オーストラリアの知人は「盆栽を触っていると時間が止まる」と話していました。 🌳 主な盆栽の種類と特徴 松柏盆栽(Evergreen) 花もの盆栽(Flowering) 実なり盆栽(Fruit-bearing) 🛠️ 基本の育て方 💧 水やり ☀️ 日照管理 ✂️ 剪定 🔄 植え替え ⚠️ 初心者が陥りやすい失敗と対策 🪴 私の盆栽体験記 父から譲り受けた梅の盆栽。初めての剪定で枝を切りすぎ、形がいびつに…。それでも翌春、小さな白い花を咲かせてくれた瞬間、「盆栽は許してくれる存在」だと感じました。since then、季節の変化を一緒に過ごす喜びが日常に溶け込んでいます。...