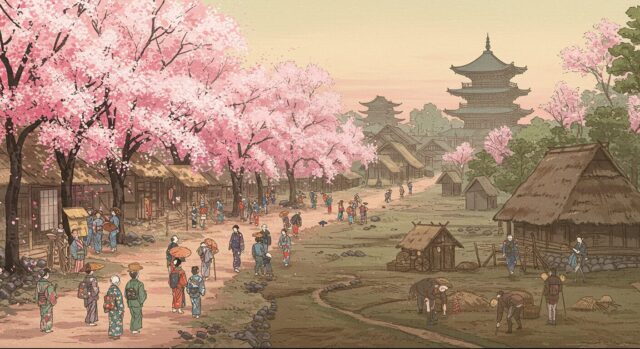

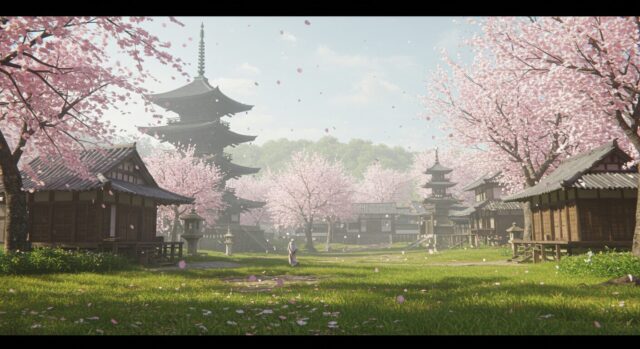

“ Kokin Waka Collection”的第91至第100卷第100章、它包含瓦卡詩,描述了日本春天的美麗和脆弱性。這些歌曲是、對自然變化的熟練描繪、我們傳達了當今Heian時期人民的敏感性和價值觀。。在這個範圍內、陰霾和花朵、春季微風等春季符號經常出現、每首歌從自己獨特的角度表達了春天的場景。在翻譯中無法表達的Waka詩歌的美麗是、單詞的聲音和節奏、它是在Kage(Kake Words)和Enggo(Engo)的巧妙技術中找到的。。好吧、讓我們仔細看一下每首Waka詩。

第91首 作者: 遍昭(へんじょう)

瓦卡詩:

花の色は かすみにこめて 見せずとも かをだにぬすめ 春の山かぜ

羅馬字母:

Hana no iro wa kasumi ni komete misezu tomo ka o da ni nusume haru no yamakaze

意義:即使花的顏色隱藏在霧霾中,看不到、你只能偷那種氣味。春天的山微風。

背景和善良:mountain、它描繪了隱藏在陰霾中的花朵的氣味。”花顏色”和”香味”視覺和氣味之間的對比很美、日語獨有的簡潔表達使場景看起來很清楚。

第92首 作者: 素性法師(そせいほうし)

瓦卡詩:

はなの木も 今はほりうゑじ 春たてば うつろふ色に 人ならひけり

羅馬字母:

Hana no ki mo ima wa hori ueji haru tateba utsurou iro ni hito narai keri

意義:櫻花樹也、我現在不挖。春季到來時的顏色變化、人們也在改變。

背景和善良:通過反復種植櫻花並改變人們、它表達了無常。”春天開始時”那個季節的感覺、結合日語的節奏,它增強了詩歌。

第93首 作者: 読人知らず(よみびとしらず)

瓦卡詩:

春の色の いたりいたらぬ さとはあらじ さけるさかざる 花の見ゆらむ

羅馬字母:

Haru no iro no itari itaranu sato wa araji sakeru sakazaru hana no miyuramu

意義:如果有一個村莊的顏色均衡的村莊、可能沒有村莊。看到盛開的花朵和那些不開花的花。

背景和善良:它引用了春天之美的不均勻分佈。”我是”和”我不是”對比、改變整個歌曲的節奏、它強調了瓦卡詩的獨特美食。

第94首 作者: 貫之(つらゆき)

瓦卡詩:

みわ山を しかもかくすか 春霞 人にしられぬ 花やさくらむ

羅馬字母:

Miwayama o shika mo kakusu ka harugasumi hito ni shirarenu hana ya sakuramu

意義:三輪山をどうして春霞が隠してしまうのだろう。その中に人知れず咲く花があるのだろうか。

背景和善良:春霞が山を覆う様子を描写し、その奥に隠れる花を想像させます。”かくす”或者”しられぬ”といった言葉がもたらす余韻が、日本語ならではの奥ゆかしさを感じさせます。

第95首 作者: 本質

瓦卡詩:

いざけふは 春の山辺に まじりなむ くれなばなげの 花のかげかは

羅馬字母:

Izakefu wa haru no yamabe ni majirinamu kurenabanage no hana no kagekawa

意義:さて今日は、春の山のほとりに集まってみよう。もし日が暮れてしまったなら、何の花が咲いているのだろう。

背景和善良:春の山の美しさを直感的に伝えています。リズミカルな言葉選びと、視覚的な美が日本語特有の感性を表現しています。

第96首 作者: 本質

瓦卡詩:

いつまでか 野辺に心の あくがれむ 花しちらずは 千世もへぬべし

羅馬字母:

Itsu made ka nobe ni kokoro no aku garem hana shichirazu wa chiyo mo henubeshi

意義:いつまで野辺の美しさに心を奪われ続けるのだろうか。花が散りゆくことは、永遠の繰り返しである。

背景和善良:花の散りゆく様子に永遠の無常観を見出す歌で、リズムの美しさが和歌特有の情緒を増しています。

第97首 作者: 読人知らず(よみびとしらず)

瓦卡詩:

春ごとに 花のさかりは ありなめど あひ見む事は いのちなりけり

羅馬字母:

Haru goto ni hana no sakari wa ariname do ai mimu koto wa inochi narikeri

意義:春になると花の盛りは必ずやってくるが、それを見ることは私の命あってのものだ。

背景和善良:命と花の儚さを同列に扱い、自然の摂理と人間の感情を巧みに重ね合わせています。”命なりけり”という結びが特に感慨深いです。

第98首 作者: 読人知らず(よみびとしらず)

瓦卡詩:

花のごと 世のつねならば すぐしてし 昔は又も かへりきなまし

羅馬字母:

Hana no goto yo no tsune naraba sugushiteshi mukashi wa mata mo kaerikinamashi

意義:花のことは世の常で、短命であることを知っていても、昔の花が再び戻ってくることを願ってしまう。

背景和善良:花の短命さに対する切なさが、過去への思いと共に表現されています。”すくしてし”の音の響きが和歌のリズムに奥行きを加えています。

第99首 作者: 読人知らず(よみびとしらず)

瓦卡詩:

吹く風に あつらへつくる 物ならば このひともとは よぎよといはまし

羅馬字母:

Fuku kaze ni atsurae tsukuru mono naraba kono hi to moto wa yogiyo to ihamashi

意義:もし吹く風が自在に作り出せるものならば、この一本だけは避けて吹けと、言おうものを。

背景和善良:自然の風が運ぶ春の美しさを表現しつつ、人間の願望や切なる思いを重ねています。”吹く風”を擬人化した表現と、過ぎゆく時への哀惜が和歌独特の趣を醸し出しています。

第100首 作者: 読人知らず(よみびとしらず)

瓦卡詩:

まつ人も こぬものゆゑに うぐひすの なきつる花を をりてけるかな

羅馬字母:

Matsu hito mo konu mono yue ni uguisu no nakitsuru hana o oritekeru kana

意義:待っていた人も来ないので、鶯が鳴いていたその花を折ってしまったことよ。

背景和善良:待ち人の来なかった寂しさを、鶯と花に象徴させて詠んでいます。”待つ人”和”鶯”、”花”という組み合わせが日本語ならではの叙情を深め、失望と孤独感を繊細に表現しています。

概括

『古今和歌集』巻二の春下に収録された91首から100首は、それぞれが独自の視点で春の情景や感情を描き出しています。言葉の響きや掛詞の妙、自然の美しさを感じ取る感性は、翻訳では伝わりきれない日本語の奥深さを象徴しています。通過欣賞這些歌曲、日本の伝統的な詩歌文化の豊かさをより深く理解することができます。

![[警告]提防日本蛋黃醬!一旦您吃了,它就太美了,您不會擺脫它](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-16-485x264.jpg)

![[必須看到外國人]大阪的5個終極體驗景點,您可以成為神社的少女,武士和忍者!您也應該潛入地道的日本文化](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/04/かっこいい武士と忍-485x264.jpg)

![✨[完整版]就像吉卜力的世界一樣!日本最古老的溫泉dogo onsen的10個推薦旅館✨](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/01/image_fx_-78-485x264.jpg)

![[您一生中至少要參觀一次] Akan Lake Hot Springs的5個最佳住宿| “奇蹟般的溫泉”舒緩了您的身心](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-03T102728.773-485x264.jpg)

![[外國人大量購買]我從沒想過日本的“喉嚨糖果”是如此危險...如果我嘗試的話,我將無法回去的5件事!](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-07T142933.610-485x264.jpg)

留下答复