世界有眼淚!傳統日本舞蹈激發的動人時刻

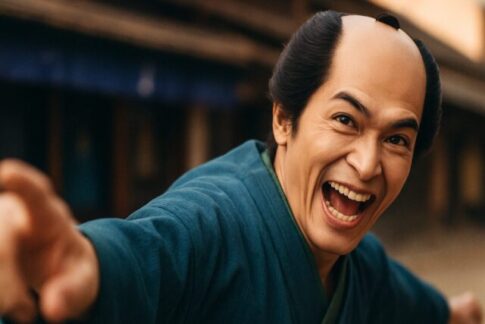

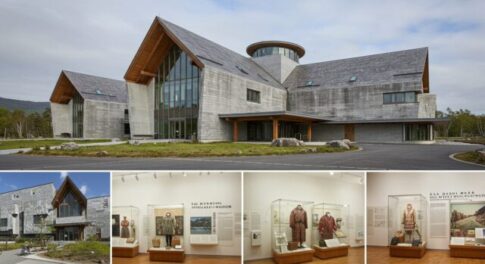

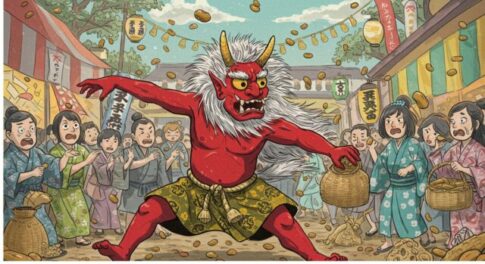

你好、長野真琴です! パリの劇場で、舞踊家が一歩踏み出すと、その場の空気が一変した。在沉默中、彼女がゆっくりと扇を開くと、観客の目が釘付けになる——。我、こうした感動的な瞬間を何度も目の当たりにしてきました。 日本の伝統舞踊と聞くと、格式高い能や歌舞伎、華やかな阿波踊りを思い浮かべる方が多いでしょう。 但、実は世界中で日本の伝統舞踊が熱狂的なファンを生み出し、多くの喝采を浴びているのです。 這次、日本の伝統舞踊が海外でどのように受け入れられ、成功を収めているのか、具体的な事例を交えてご紹介します。 世界を魅了した日本の伝統舞踊の成功例 ブルガリアでの「FOCUS JAPANプロジェクト」 2019年、ブルガリアの「ONE DANCE WEEK」フェスティバルで日本の伝統舞踊が紹介されました。 特に話題を集めたのは、Kaori Itoによる「I DANCE BECAUSE I DO NOT TRUST WORDS」という作品。 親子の関係をテーマにした感動的なパフォーマンスで、言葉を超えて観客の心を揺さぶりました。終演後にはスタンディングオベーションが続き、涙を流す観客もいたほどです。 UNESCO無形文化遺産に登録された「風流踊り」 2022年、日本の伝統舞踊「風流踊り」がUNESCOの無形文化遺産に登録されました。 これにより国際的な認知度が向上し、海外公演やワークショップの機会が増加。 實際上、登録後にはフランスやアメリカでの公演が増え、日本文化に触れたいという声がさらに高まりました。 ワシントンDCでの薩摩琵琶と日本舞踊の公演 2016年、「全米桜祭り」にて薩摩琵琶と日本舞踊の公演が行われました。 1300年の歴史を持つ伝統芸能が紹介され、アメリカの観客から絶賛を浴びました。 公演後、「まるで詩を見ているようだ」と語る観客が多く、涙を流しながら感動を伝える人もいました。 創作舞踊集団「寶船」のグローバルツアー 阿波踊りを現代風にアレンジした「寶船」は、世界26ヵ国72都市を巡り、日本の伝統舞踊を広めています。 特にパリのJapan Expoでは約1万5000人の観客を熱狂させ、德國、スペイン、フィリピンなどでも大きな成功を収めています。 彼らのエネルギッシュな演出は、伝統舞踊が持つ可能性を新たに示しました。 日本舞踊とポップミュージックの融合:花園直道 花園直道は、日本の伝統舞踊をマイケル・ジャクソンやレディー・ガガの楽曲と融合させる独自のスタイルで、欧米の観客を魅了。伝統舞踊の可能性を大きく広げました。 彼のパフォーマンス後には、スタンディングオベーションが起こることも珍しくなく、「こんな形で日本の伝統文化を楽しめるなんて驚いた!」という声が多数寄せられています。 なぜ日本の伝統舞踊は海外で人気なのか? 視覚的な美しさと物語性 日本の伝統舞踊は、洗練された動きと繊細な表現で、言葉がわからなくても感情を伝える力を持っています。 例如、能のゆっくりとした動きは観客に想像の余地を与え、独特の美意識を感じさせます。 伝統と現代の融合 伝統的な舞踊に新たな解釈を加えることで、現代の観客にも親しみやすいものになっています。 音樂、照明、舞台演出を工夫することで、よりダイナミックな体験が可能になりました。 日本文化全体の人気 アニメや映画、食文化の影響で、日本文化全体に対する関心が高まっています。 その流れで、より深い文化体験として伝統舞踊への興味を持つ人も増えています。 体験型イベントの拡大 観光客向けのワークショップや体験型イベントが増えていることも、伝統舞踊の人気を支える要因です。実際に踊ることで、文化への理解が深まります。 京都の舞踊体験イベントでは、参加者の多くが「舞踊を通じて日本文化がより身近になった」と語っています。 最後:あなたの国でも日本の伝統舞踊が楽しめるかも? これらの成功例を通じて、日本の伝統舞踊が世界中で愛されていることがわかります。 もしあなたの国や地域で日本の伝統舞踊の公演やワークショップが開催されたら、ぜひ足を運んでみてください! 「あなたの街で日本の伝統舞踊の公演を見たことがありますか?」 「どんな文化体験に興味がありますか?」...

![日本のカレンダーに載らない不思議な休日[お盆]](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/04/31749517_s-485x273.jpg)

![[您一生中至少要參觀一次] Akan Lake Hot Springs的5個最佳住宿| “奇蹟般的溫泉”舒緩了您的身心](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-03T102728.773-485x264.jpg)

![✨[完整版]就像吉卜力的世界一樣!日本最古老的溫泉dogo onsen的10個推薦旅館✨](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/01/image_fx_-78-485x264.jpg)

![[外國人大量購買]我從沒想過日本的“喉嚨糖果”是如此危險...如果我嘗試的話,我將無法回去的5件事!](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-07T142933.610-485x264.jpg)

![[出租女友/男友]日本的經驗、愛情中的新常識!您也可以嘗試這種特殊的體驗!](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/07/Image_fx-95-485x265.png)

![[巴巴身體]薩加的埃菲爾鐵塔! ?從一家維修店裡出生的“工匠的夢想”](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/07/ダウンロード-4sdasoidfiaouosdaiasfisif-485x265.png)

![[完全保存的版本]什麼是“十二生肖”?對日本十二生肖的秘密進行了詳盡的解釋!](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-28T094402.575-485x264.jpg)