🦖【世界が知らない恐竜大国・日本】福井で発見された「伝説の恐竜」5選を徹底解説!

知られざる日本の恐竜王国 福井県 こんにちは、日本の自然と歴史の魅力を世界に発信するブロガー、ぐっちーです。 「恐竜?そんなのアメリカとか中国でしょ?」そう思っているあなたにこそ知ってほしい、世界が驚いた“日本の恐竜”の...

日本のまめ知識

日本のまめ知識知られざる日本の恐竜王国 福井県 こんにちは、日本の自然と歴史の魅力を世界に発信するブロガー、ぐっちーです。 「恐竜?そんなのアメリカとか中国でしょ?」そう思っているあなたにこそ知ってほしい、世界が驚いた“日本の恐竜”の...

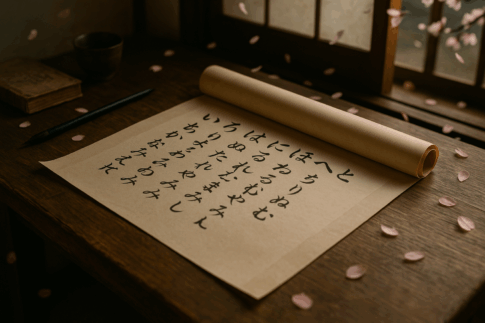

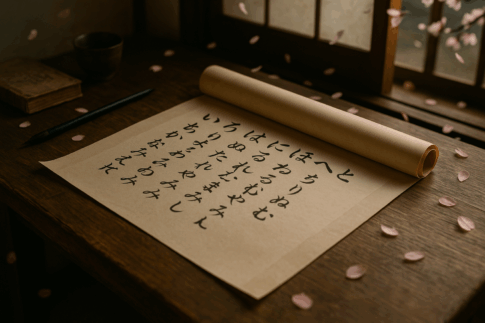

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史✨「いろはにほへと」それは、仮名の練習歌にして、人生の教科書 あなたは、「いろは歌(いろはうた)」を知っていますか? この短い詩は、平安時代に誕生し、すべての仮名(ひらがな)を一度ずつ使って構成された日本語...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史🌱 手のひらの中に宿る森 数年前、アメリカの友人が私の家を訪れたときのこと。リビングに置いてある松柏(しょうはく)盆栽を見た瞬間、彼はこう言いました。 “It’s like holding nature ...

日本のアニメ作品

日本のアニメ作品🌅✨ はじまりは図書館カードから 小さなきっかけが、人生を大きく変えることがあります。📖『耳をすませば』は、図書館の貸出カードに繰り返し現れる名前「天沢聖司」を見つけた少女・...

日本のまめ知識

日本のまめ知識日本の街を歩くと、必ずと言っていいほど目にするものがあります。それが「電柱」です。しかし、普通の電柱だと思いきや、その電柱に何かが貼り付けられていることがありますよね。それは広告や案内、そして時には地域のイベント告知など...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート日本の鉄道には、他の国では見られないユニークな特徴がたくさんあります。その中でも、特に面白いのが駅の発車メロディ🎶。毎日、何気なく聞いているその音楽ですが、実は各地の駅ごとに違ったメロディが流れることをご...

日本のまめ知識

日本のまめ知識「その人形、捨てたら…呪われます」日本にある本当の話 あなたの部屋の片隅に、昔から置かれているぬいぐるみや人形はありませんか?それ、ただのインテリアではないかもしれません。 ある晩、押し入れの奥から昔の日本人形を見つけた...

日本のまめ知識

日本のまめ知識「日本語の力を“見える形”にしたい」その願い、漢検が叶えます こんにちは、日本から世界へ“学びの感動”を届けるブロガー ABETACK(あべたく) です! 日本語を学んでいる海外の方から、よくこんな声を聞きます。 「話す...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルートこんにちは!日本の楽しいところ・おいしいものを世界に発信しているブロガー、くるぽです🐤🌏今回は…なんと!見て・学んで・作って・食べて・笑って!五感で楽しめる夢のミュージアムをご紹介します&...

日本のまめ知識

日本のまめ知識離婚──これは少しデリケートなテーマですが、実は世界中で見ると、その捉え方は国によって大きく違うんです!特に日本と海外では、離婚に対するイメージが全く違います。日本ではまだ「離婚=失敗」といった印象が強いですが、海外、特...

日本の技術

日本の技術こんにちは〜🌷✨今日も日本の素敵な文化を、世界のみなさんにやさしくお届けするブロガー、くるぽです🐣🎌💫 今回のお話は、とっても静かで、でもとっ...

日本のまめ知識

日本のまめ知識🍧「チリン…」たったひとつの音で、世界が静かになる。 こんにちは、日本の暮らしを世界に伝えるブロガー、サブです 🇯🇵 東京の7月。35℃を超える暑さのなか、クーラーの音も車...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、日本文化と神話を世界に届けるブロガーのぐっちーです。 あなたが「ドラゴン」と聞いて思い浮かべるのは、火を吐き、城を焼き、勇者に討たれる怪物ではありませんか? でも、日本で“龍”と呼ばれる存在は、それとはまった...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは。日本のやさしさを世界に伝えるブロガー、ぴゆんです🌿✨ みなさんにとって、「タオル」ってどんな存在ですか? お風呂のあと、顔を拭く。手を拭く。髪を乾かす。……そう、それはきっと“毎...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、ぐっちーです! 日本を代表するキャラクターといえば、ゴジラを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?今やゴジラは映画のみならず、ゲームや漫画、アニメ作品になったり、他のコンテンツともコラボしたりと、多種多様...

日本のまめ知識

日本のまめ知識「戦争を知らない世代」の責任 戦争が終わって80年が経ちました。 2025年の今、戦争を体験した人々は高齢となり、その記憶は少しずつ遠ざかっています。私たちは、戦争を「過去のこと」として語るようになりました。 しかし、考...

日本のまめ知識

日本のまめ知識🍵“何かをしてほしいわけじゃない”。だけど、ひとりでいたくもなかった日。 カフェの対面に座る無言の男性。話しかけてくるわけでもなく、スマホをいじるでもなく、ただ私と同じ空間にいるだけ。 それだけのことが、...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート退治されるだけじゃない!?人に祀られた「鬼」 どうも、ぐっちーです。 突然ですが、皆さんは「鬼」と言えばどんなのを思い浮かべますか?🍑「桃太郎」などの昔ばなしで懲らしめられる鬼?👹節分で豆...

北海道

北海道こんにちは、ぐっちーです! 北海道といえば ラーメン・海鮮・ジンギスカン が有名ですが、札幌の地元民が 昔から愛し続ける隠れた絶品グルメ があるんです。 それが 「いももち」! 「いももちって何?」「ジャガイモ料理でしょ...

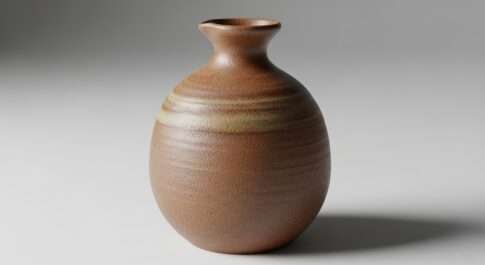

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、日本文化を世界に発信するブロガー・サブです! 今回紹介するのは、「ただの酒器」と侮るなかれ──日本のある古民家で見つかった、“逆さにして飾る”ことで祝福を呼ぶ不思議な徳利についての物語です。 この徳利、ただひ...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルートこんにちは!日本文化を世界に発信するブロガーのサブです🇯🇵。今回は、私が実際に体験した「大山詣り」の魅力を深掘りしてお伝えします。大山詣り(おおやままいり)は、神奈川県の大山阿夫利神社を目...

京都府

京都府🔥「山で天狗に出会ったら、笑ってはいけない」…それ、本当の話です。 昔、山に入ったまま帰ってこなかった男がいた。 捜索隊が数日後に彼を見つけたとき、彼はこうつぶやいたという。「笑ったから、連れて行かれると...

日本のまめ知識

日本のまめ知識どうも、ぐっちーです。 日本で誕生したゴジラをきっかけに、今や日本のみならずハリウッドまでに進出した「怪獣(Kaiju)」。ハリウッドで製作されている「モンスターバースシリーズ」の影響で、「タイタン(Titan)」と読ん...

おすすめ観光ルート

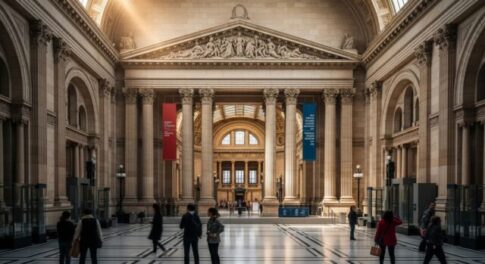

おすすめ観光ルート日本の美術館で心を震わせるアートとの出会い🎨 日本には、見る者を魅了する美術館が数多く存在します。アート作品そのものだけでなく、美術館の建物やその設計が、まるでアートの一部となって来館者を迎えてくれるので...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史サムライが命をかけた、美しき最強の刃 「武士にとって刀は命そのもの」「日本刀は武器ではなく、魂だ」 世界中の歴史ファン、武道家、アートコレクターたちが、日本刀に惹かれる理由は何でしょうか?それは、日本刀が単なる武器ではな...

日本の文化

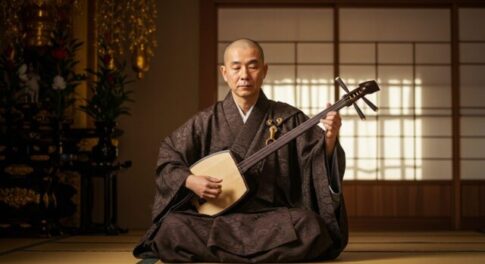

日本の文化🎧 音の衝撃で歴史が蘇る瞬間 「鼓動が聞こえますか? 鎧の軋み。武士の叫び。たった一音の琵琶が、千年前へあなたを導く――」 こんにちは、日本文化案内人のぐっちーです。文字も映像もない、ただ声と楽器だけで描...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート🕊️「なんで涙が出そうになるんだろう」──願うという行為に、こんなに心が震えるとは思わなかった。 札幌の街歩きの途中、ふと足を止めたのは、地図に載ってはいるけれど、ガイドブックには載っていな...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート👉 戦国時代のロマン × SNS映えスポット × 隠れた見どころを徹底解説! 📌 この記事を読めば…✅ 大阪城の歴史が3分でわかる!✅ 観光するなら「絶対に外せ...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート✨「えっ、これ本当に現実の城なの?」 「まるでファンタジーの世界みたい…!」初めて姫路城を訪れた外国人観光客は、そう呟きました。 青空にそびえ立つ、まばゆいばかりの純白の城。まるでジブリ映画の「天空の城」や...

日本のまめ知識

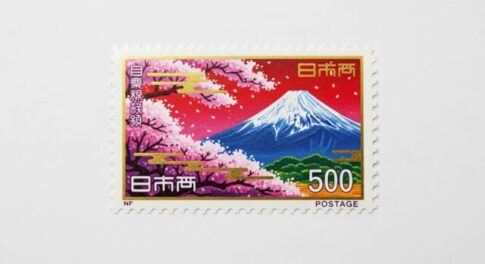

日本のまめ知識執筆:サブ(切手と旅、文化をこよなく愛するコレクター・ブロガー) ✨一枚の切手から始まるドラマ ある冬の早朝、東京・銀座郵便局。並んでいたのは「雪景色切手」。薄紫のグラデーションに、雪の結晶がきらり。手にす...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート✨【心を奪われた外国人旅行者のひとこと】 “In Kusatsu, I didn’t just relax.I remembered how to breathe again.”(草津ではただリラックスした...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史🍁日本の秋祭りと聞くと…優雅な舞、色鮮やかな着物、静かな神社で五穀豊穣を願う儀式——そんなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか? でも、もしあなたが… 🎌「もっとクレイジーな日本を見...

京都府

京都府「スマホを置いて、静かに坐るだけで心が軽くなった」 朝5時。京都の古い寺の本堂で、私はただ静かに坐っていた。 呼吸の音しか聞こえない空間で、何もしていないのに、なぜか心がスッと軽くなる。そのとき、頬を伝ったのは、驚きと安...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史🏮線香花火|ABETACKの体験 こんにちはブログライターのABETACKです。 小学生の夏、祖父と一緒に見上げた線香花火の光。火玉が落ちた瞬間、祖父は私にこう言いました。 「人生って、長く続くものじゃな...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート「ここが、ほんとの日本だった」 東京から2時間。けれど、そこに広がっていたのは、時間の流れすら違う世界だった。 石段をのぼり、湯に浸かり、風を感じたとき、僕はようやく“旅”をしていると気づいた。 こんにちは。日本のローカ...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史💡 「お金を渡す」ではなく「心を包む」それが日本のご祝儀袋 「これ…ただのお金じゃないよね。まるで芸術作品だよ」初めて日本の結婚式に参加した外国人の友人が、受付でご祝儀袋を見たときの反応です。 日本には、...

おすすめ観光ルート

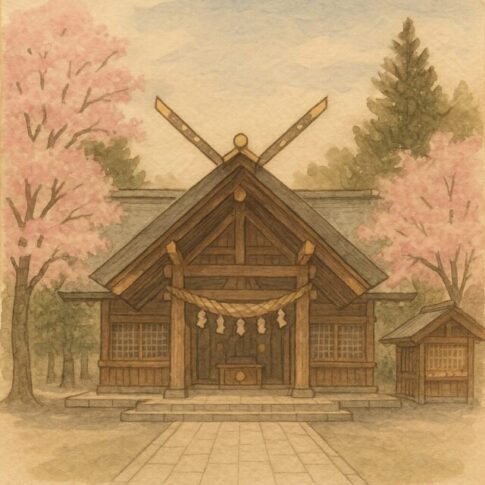

おすすめ観光ルート📖 北海道神宮とは?基本情報と魅力を総まとめ **北海道神宮(Hokkaido Jingu)**は、札幌市中央区に位置する北海道最大規模の神社で、1869年(明治2年)に明治天皇の詔によって創建されました...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、ふったんです!私は日本の魅力や伝統を世界中の人々に伝えることに情熱を注いでいる日本人ブロガーです。日本の美意識は、見るだけではなく、感じることにこそその真髄があると私は思っています。その中でも特に、私が心から...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店あなたはまだ、“本当の甘酒”を知らない。 「日本の甘酒って、お酒の一種でしょ?」「体にいいって聞いたけど、何がそんなにすごいの?」 そんなふうに思っていませんか? こんにちは、日本の伝統文化を世界に伝える発酵系ライフスタ...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史「あなたの覚悟見せてもらえますか?」日本では“押す”ことで伝える。 こんにちは。日本文化を深掘りして発信しているブロガー、ABETACKです。 初めて日本の契約書にサインしようとしたとき、こう言われました。 「すみません...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店皆さん、こんにちは、こんばんは、家の冷蔵庫に保存しているビールはキンキンに冷えてやがる猫チューバーRです! 札幌にはビールの歴史が学べる博物館があるのをご存じですか? 今回はそのサッポロビール園をご紹介したいと思います。...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート皆さん、こんにちは!ブロガーの「ゆうぽー」です。IT業界の裏話や、日常のクスッと笑える出来事をユーモアたっぷりにお届けします。楽しい情報で、皆さんの毎日に笑顔をプラスできたら嬉しいです! 岐阜県は、日本の中部地方に位置し...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史「えっ、落としたのに戻ってくるの⁉」 こんにちは、ふったんです!20代の日本人ゲーマーで、普段はゲーム実況やレビュー、攻略情報を発信しています。でも今日は、日本の「驚くべき正直文化」についてお話しします。 ...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは!「ふったん」です。20代、ゲームが大好きで、実況やレビュー、攻略情報を発信しています。でも、日本の文化や日常の魅力を世界に伝えるのも好きなんです! 初来日した友人が見た“信じられない光景” 最近、フランス人の...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート(Why Samurai Castles Were Unbreakable: The Hidden Power of Moats in Japanese Warfare) 🏯 ゲーマーの僕が、日本の城の「...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルートただの観光じゃ物足りない?本物の日本文化に浸るチャンス! こんにちは!「けっけ」です。 40代、大手IT企業勤務の傍ら世界中を旅しながらリモートワークをしています。プログラミング、旅、美味しいもの、そして猫が大好きな私が...

京都府

京都府なぜ京都のミュージアムは外国人に人気なのか? こんにちは、けっけです! 40代、大手IT企業勤務の傍ら世界中を旅しながらリモートワークをしています。プログラミング、旅、美味しいもの、そして猫が大好きな私が日本の魅力につい...

日本のまめ知識

日本のまめ知識🌏はじめましての方も、いつも読んでくださる方も。けっけです! こんにちは、けっけです。40代、大手IT企業で働きながら世界を旅しているリモートワーカーです。プログラミング、美味しいもの、猫、そして“日本の...

日本のまめ知識

日本のまめ知識こんにちは、日本文化を世界に発信するブロガー ABETACK です。 「勝利」と「規律」「個人の判断」と「チームの指示」あなたは、どちらを選びますか? それを問いかける一編の道徳教材それが『星野君の二塁打』です。 これは...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルートこんにちは、けっけです。40代、大手IT企業勤務の傍ら世界中を旅しながらリモートワークをしています。プログラミング、旅、美味しいもの、そして猫が大好きな私が、日本の魅力について今回もお届けします。 今回ご紹介するテーマは...