🌏 小さな鉢に広がる宇宙 ― 日本人が語る“盆栽(Bonsai)”の魅力と海外で愛される理由

🌱 手のひらの中に宿る森 数年前、アメリカの友人が私の家を訪れたときのこと。リビングに置いてある松柏(しょうはく)盆栽を見た瞬間、彼はこう言いました。 “It’s like holding nature ...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史🌱 手のひらの中に宿る森 数年前、アメリカの友人が私の家を訪れたときのこと。リビングに置いてある松柏(しょうはく)盆栽を見た瞬間、彼はこう言いました。 “It’s like holding nature ...

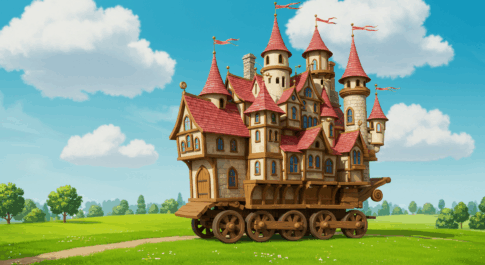

日本のアニメ作品

日本のアニメ作品🌅✨ はじまりは図書館カードから 小さなきっかけが、人生を大きく変えることがあります。📖『耳をすませば』は、図書館の貸出カードに繰り返し現れる名前「天沢聖司」を見つけた少女・...

日本のアニメ作品

日本のアニメ作品🌅 序章 — 空を歩くその瞬間 黄昏の街、石畳を照らす夕陽。静かに近づいてきた青年が、そっと手を差し出す。「怖くないよ」——その声と同時に、足がふわりと浮き、🏙️空の道を歩き...

日本の芸術

日本の芸術🌅 一音で心をさらわれる瞬間 🎬 夜明け前の湖面のように静かで澄んだピアノの音🎹。その奥からゆっくり広がる、金色の光のようなオーケストラの響き🎻ɲ...

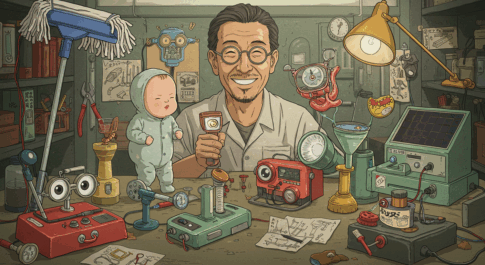

日本のまめ知識

日本のまめ知識🤯「これはバカバカしい。でも、なぜか心を打たれる」笑いと驚きの発明家に出会った日 こんにちは、日本の文化ブロガーABETACKです。 ある日、外国の友人から送られてきた一枚の画像に、私はコーヒーを吹き出し...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート「えっ…これがマンホール!?」と声を上げたくなる瞬間、あります。 東京の路上。ふと足元に視線を落としたとき、鮮やかな桜の花が描かれた円形の蓋が目に飛び込んできました。その美しさに思わずシャッターを切ったその瞬間から私は「...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート日本の鉄道には、他の国では見られないユニークな特徴がたくさんあります。その中でも、特に面白いのが駅の発車メロディ🎶。毎日、何気なく聞いているその音楽ですが、実は各地の駅ごとに違ったメロディが流れることをご...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート「えっ!?この大粒のぶどう、木からもいでそのまま食べていいの?しかも食べ放題!?」日本の“果物狩り”には、そんな驚きと感動が詰まっています。 🌾 秋、日本がいちばん“美味しくなる”季節 秋の日本では、空気...

日本の技術

日本の技術こんにちは〜🌷✨今日も日本の素敵な文化を、世界のみなさんにやさしくお届けするブロガー、くるぽです🐣🎌💫 今回のお話は、とっても静かで、でもとっ...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店ごきげんようみなさま💄アタシは、映画を“観る”んじゃなくて“感じる”オネエ系ネコ、猫チューバーR・デラックスよ。札幌で映画を観る時って、上映作品だけじゃなくて、**「どの映画館で観るか」**が超重要なのよ...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店外国人の友人と一緒に訪れた、千葉のとあるラーメン店。店主が高々と「てぼ(湯切りザル)」を振り上げ、麺を空中で舞わせたその瞬間、友人が目を見開いてつぶやきました。 「えっ、今のって…パフォーマンス?それとも必要な作業なの?...

日本のまめ知識

日本のまめ知識🍧「チリン…」たったひとつの音で、世界が静かになる。 こんにちは、日本の暮らしを世界に伝えるブロガー、サブです 🇯🇵 東京の7月。35℃を超える暑さのなか、クーラーの音も車...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、ぐっちーです! 日本を代表するキャラクターといえば、ゴジラを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?今やゴジラは映画のみならず、ゲームや漫画、アニメ作品になったり、他のコンテンツともコラボしたりと、多種多様...

日本のまめ知識

日本のまめ知識「戦争を知らない世代」の責任 戦争が終わって80年が経ちました。 2025年の今、戦争を体験した人々は高齢となり、その記憶は少しずつ遠ざかっています。私たちは、戦争を「過去のこと」として語るようになりました。 しかし、考...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート🔥車の整備工場に“エッフェル塔”?その裏にあったたった一人の職人の夢と執念 「えっ、佐賀にエッフェル塔?それって観光施設?」 違います。実はそれ、“ある自動車修理工場”に建っているんです。しかも作ったのは...

日本の最新ニュースを解説

日本の最新ニュースを解説「日本の彫刻?あまり聞いたことがないな……」 そう思ったあなた、もったいないです! 世界には有名な彫刻家が数多くいますが、日本にはまだ知られていない、驚くべき才能が存在します。 日本の彫刻の魅力は、ただの「形」ではなく、...

日本のアニメ作品

日本のアニメ作品こんにちは!日本の映画とポップカルチャーを世界に発信するブロガー、ぐっちーです。 あなたは「日本のSF映画」と聞いて何を思い浮かべますか? ハリウッドのSF映画が 「最先端の映像技術」「ド派手なアクション」 を武器にする...

日本のまめ知識

日本のまめ知識札幌の展示会で感じた“見立ての魔法” 以前に、札幌で開催された田中達也さんのミニチュア作品展に足を運んだことがあります。 会場に入ると、そこにはまるで北海道の雪山を思わせる美しい雪山の風景が広がっていました。登山家たちが...

日本のまめ知識

日本のまめ知識こんにちは、ぐっちーです! あなたは、コンセントの差込口や家の壁のすき間を覗いたことがありますか? もし、そこに小さな “こびとたちの暮らす秘密の世界” が広がっていたら…? そんな 夢のような空想を、現実と見間違うほど...

日本のアニメ作品

日本のアニメ作品🎬 あなたが愛する日本アニメ、その「原点」を知っていますか? 『鬼滅の刃』の驚異的な映像美。『ジブリ映画』の心を揺さぶるストーリー。『エヴァンゲリオン』の壮大なSF世界観。 これらのアニメが 「なぜ、ここ...

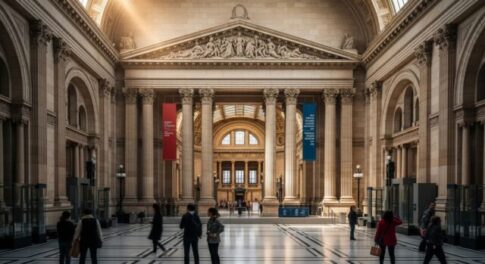

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート日本の美術館で心を震わせるアートとの出会い🎨 日本には、見る者を魅了する美術館が数多く存在します。アート作品そのものだけでなく、美術館の建物やその設計が、まるでアートの一部となって来館者を迎えてくれるので...

日本のアニメ作品

日本のアニメ作品こんにちは、ぐっちーです! 「藤子・F・不二雄」といえば、「ドラえもん」の作者。でも、彼の本当の”恐ろしさ”を知っていますか? もし、「ほのぼのしたファミリー向け漫画の作者」と思っているなら、この...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史サムライが命をかけた、美しき最強の刃 「武士にとって刀は命そのもの」「日本刀は武器ではなく、魂だ」 世界中の歴史ファン、武道家、アートコレクターたちが、日本刀に惹かれる理由は何でしょうか?それは、日本刀が単なる武器ではな...

日本のまめ知識

日本のまめ知識元祖VFX!?日本のアナログ特撮! どうも、ぐっちーです! 今や世界的な大人気キャラクターとなった「ゴジラ」Netflix配信のオリジナルアニメが世界的にも人気を集めている「ウルトラマン」 今や、世界的なキャラクターと言...

日本のアニメ作品

日本のアニメ作品こんにちは、ぐっちーです! 「藤子・F・不二雄」と聞いて、あなたが思い浮かべるのは『ドラえもん』かもしれません。でも… 実は彼には、大人の心を揺さぶる”SF短編集”があるんです。 しかも、その内容...

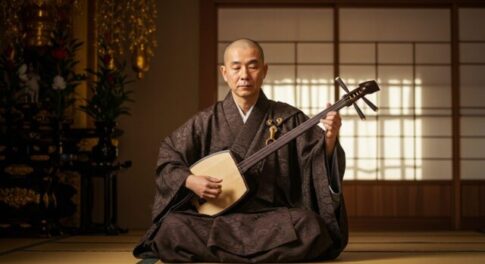

日本の文化

日本の文化🎧 音の衝撃で歴史が蘇る瞬間 「鼓動が聞こえますか? 鎧の軋み。武士の叫び。たった一音の琵琶が、千年前へあなたを導く――」 こんにちは、日本文化案内人のぐっちーです。文字も映像もない、ただ声と楽器だけで描...

日本のまめ知識

日本のまめ知識執筆:サブ(切手と旅、文化をこよなく愛するコレクター・ブロガー) ✨一枚の切手から始まるドラマ ある冬の早朝、東京・銀座郵便局。並んでいたのは「雪景色切手」。薄紫のグラデーションに、雪の結晶がきらり。手にす...

動画コンテンツ

動画コンテンツ知る人ぞ知る、日本のストップモーション作品 どうも、ぐっちーです。 皆さんは、ストップモーションと聞くと、ハリーハウゼンといった海外の作品を思い浮かべるかと思います。CGに取って代わられた現在でもなお、ストップモーション...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史🏮線香花火|ABETACKの体験 こんにちはブログライターのABETACKです。 小学生の夏、祖父と一緒に見上げた線香花火の光。火玉が落ちた瞬間、祖父は私にこう言いました。 「人生って、長く続くものじゃな...

日本のまめ知識

日本のまめ知識🌟あなたの次の旅は“足元にアート”が溢れる。 「え、あの車のナンバー、なんで花火や歴史画が描いてあるの?」こんにちは、日本の文化を世界に発信する旅ブロガー・サブです😊「ご当地ナンバープレー...

日本のまめ知識

日本のまめ知識精神性が試されるゲーム「囲碁」「将棋」 こんにちは、「ふったん」です。私は日本の魅力や伝統を世界中の人々に伝えることに情熱を注いでいる日本人ブロガーです。日本の伝統文化を深く掘り下げて、世界中の皆さんとシェアすることを楽...

日本のまめ知識

日本のまめ知識こんにちは!ふったんです。普段はゲーム実況やレビューを発信している20代ゲーマーですが、最近、日本の伝統文化にも夢中になっています。その中でも、私が心を奪われたのが「茶道」。 「ただお茶を飲むだけでしょ?」なんて思ってい...

日本のまめ知識

日本のまめ知識こんにちは、「ふったん」です!私は普段、プログラミング初心者向けにWeb開発の基礎をわかりやすく解説しているのですが、料理にも深い愛情を持っています。特に、日本の包丁には特別な魅力を感じており、使い始めてから料理が一段と...

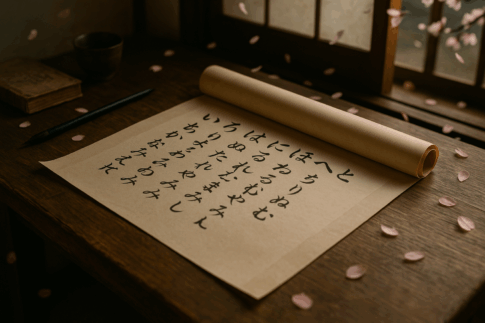

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、ふったんです!私は日本の魅力や伝統を世界中の人々に伝えることに情熱を注いでいる日本人ブロガーです。日本の美意識は、見るだけではなく、感じることにこそその真髄があると私は思っています。その中でも特に、私が心から...

動画コンテンツ

動画コンテンツ2025年7月18日。日本の映画館は、ある鬼の「再来」に震えた。それが『劇場版 鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』。 「無限列車」の続きが、ついに描かれる。しかも、シリーズ最長の155分。すべてが“決戦”であり、す...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート(Why Samurai Castles Were Unbreakable: The Hidden Power of Moats in Japanese Warfare) 🏯 ゲーマーの僕が、日本の城の「...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは!「ふったん」です。20代、ゲームが大好きで、実況やレビュー、攻略情報を発信しています。でも、日本の文化や日常の魅力を世界に伝えるのも好きなんです! 初来日した友人が見た“信じられない光景” 最近、フランス人の...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史読者の皆さま、こんにちは。かわら版ライターの 花散里です。 日本の文化には、深い歴史と独自の美意識が息づいています。その中でも「家紋」は、家族や家系を象徴する重要なマークとして、代々各々の家系に受け継がれてきました。近...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルートただの観光じゃ物足りない?本物の日本文化に浸るチャンス! こんにちは!「けっけ」です。 40代、大手IT企業勤務の傍ら世界中を旅しながらリモートワークをしています。プログラミング、旅、美味しいもの、そして猫が大好きな私が...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルートこんにちは!まいたむです。「元会社員が、ヨガとアロマセラピーで心身のリフレッシュに目覚め、自分らしいライフスタイルを築くまでを綴ります。」 日本には、世界中の人々を魅了する伝統的なお祭りがたくさんあります。祭りの太鼓の音...

京都府

京都府こんにちは、「けっけ」です。40代、大手IT企業勤務の傍ら、世界中を旅しながらリモートワークをしています。プログラミング、旅、美味しいもの、そして猫が大好きな私が、日本の文化や魅力について紹介しています。 今回訪れたのは...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史国宝は「物」でも「場所」でもない、“時空を超えた命”である こんにちは。日本の文化を世界に伝えるブロガーのサブです。「国宝」という言葉を聞くと、あなたは何を思い浮かべますか?古いお寺?美しい絵画?それとも城? 私は、日本...

日本の技術

日本の技術「未来を変えられるとしたら、あなたは何から書き直しますか?」 2025年5月、是枝裕和監督が全編iPhone 16 Proで撮影した短編映画『ラストシーン』が公開された。27分の作品に込められたのは、「未来に何が残り、何...

日本の文化

日本の文化静かに壊れていくもの、言葉にならない愛。その全てが、この映画には詰まっている。 こんにちは。世界中に日本の映画や文化を伝えるブロガー、**サブ(Subu)**です。 今回は、2025年6月20日に公開される話題作、**早...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、かわら版japanのファンシーです。今回は和裁の魅力についてご紹介したいと思います! 和裁について 和裁(わさい)とは、着物や浴衣など、日本の伝統的な衣服を仕立てるための特別な裁縫技術です。 この技術は、手縫...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、長野真琴です! パリの劇場で、舞踊家が一歩踏み出すと、その場の空気が一変した。静寂の中、彼女がゆっくりと扇を開くと、観客の目が釘付けになる——。私自身、こうした感動的な瞬間を何度も目の当たりにしてきました。 ...

日本のまめ知識

日本のまめ知識こんにちは、長野真琴です! 映画といえばフィクションの世界が注目されがちですが、時に現実の物語はフィクションを超える衝撃と感動を与えます。 特に日本のノンフィクション映画は、職人のこだわり、戦争の記憶、スポーツの美しさ、...

日本のまめ知識

日本のまめ知識こんにちは、長野真琴です! 特撮映画の魅力、あなたは本当に知っていますか? 巨大な怪獣が都市を破壊し、ヒーローが立ち向かう──この光景にワクワクしたことがある人は多いはず。 しかし、日本の特撮映画は単なるエンターテインメ...

日本のまめ知識

日本のまめ知識こんにちは、長野真琴です! ニューヨークの路上、ロンドンの広場、パリの街角——そこには世界各国のストリートパフォーマーが集い、観客を楽しませています。 その中で、ひときわ目を引くのが日本のパフォーマーたちです。カラフルな...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、日本の魅力をお届けする瓦版japan!のファンシーです。 みなさんは、日本画に触れたことがありますか? 私が初めて本物の日本画を見たのは、趣味で描いている知り合いの方のアトリエでした。 和紙の上に広がる淡くも...