こんにちは!かわら版Japan!のライター、ファンシーです。

外は冷たい風が吹きすさび、吐く息も白くなる冬の日。ในระหว่างนี้、家の中でこたつに入りながら、みかんを片手に家族や友人と笑い合う、これこそ日本の冬の温かさそのものです。ครั้งนี้、日本の冬に欠かせない「こたつ」の魅力をお届けします!

1.こたつとは?

こたつ(炬燵)は、日本の冬を快適に過ごすために生まれた伝統的な暖房家具です。低い木製テーブルの下に熱源を設置し、その上に掛けられた厚手の布団が熱を閉じ込め、座る人々を暖めます。その仕組みは、まるで体全体を包み込むように冷えを取り除きます。

เหตุผลของความนิยมคือ、単なる暖房器具にとどまらず、家族や友人が自然と集まり、一緒に時間を共有する「絆の場」を生み出すことにあります。

こたつの仕組み

こたつは、以下の要素で構成されています:

テーブル:低い木製テーブルが基本。天板は取り外し可能で、食事や作業、団らんの場としても活躍します。

熱源:昔は炭火や木炭を使っていましたが、現代では安全性と利便性が高い電気ヒーターが主流です。

こたつ布団:厚手の布団が熱を閉じ込める鍵。ล่าสุด、デザイン性の高い布団も多く、インテリアに合わせて選ぶ楽しさがあります。

こたつの歴史をたどる

こたつの起源は室町時代(14世紀)に遡ります。ในเวลานั้น、囲炉裏に布団を掛けて暖を取る形式が基本でした。หลังจากนั้น、床を掘り下げて足を伸ばせる「掘りごたつ」が発展。明治時代には一般家庭に普及し、昭和時代以降、現在主流の「置きごたつ」が登場しました。

時代と共に進化してきたこたつ。現代では電気式が主流になり、さらに省エネ性能を高めたモデルや、モダンなデザインのこたつも増えています。こたつは、伝統と現代技術の融合が生んだ日本ならではの家具です。

こたつの種類

こたつには、以下の2つのタイプがあります。

置きごたつ:床の上に設置する軽量なタイプ。移動が簡単で、一般家庭で最もポピュラーです。

掘りごたつ:床を掘り下げた固定式タイプ。足を伸ばして座れる快適さが魅力ですが、設置には手間がかかるため、旅館や特定の住宅で使われることが多いです。

現代におけるこたつ文化の変化

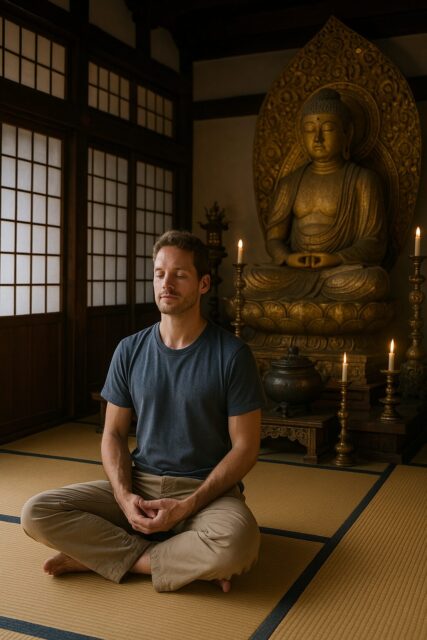

こたつは単なる暖房器具ではなく、家族や友人が自然と集まり、心温まる時間を共有する「絆の場」です。特に冬の日、こたつを囲んでみかんを食べたり、テレビを見たりする光景は、日本の冬を象徴する風物詩です。

แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา、暖房設備の進化やライフスタイルの変化により、こたつを使用する家庭が減少しています。ในทางกลับกัน、海外での注目が高まり、日本の「こたつ文化」が新しい形で再評価されています。こたつとソファを組み合わせたハイブリッド家具や、省エネモデルなど、現代のニーズに合わせたこたつが続々登場しているのです。

私とこたつの思い出

私が住む北海道では、寒冷地仕様の暖房設備が充実しているため、こたつを使う家庭は少ないです。แต่、地元の九州ではこたつが冬の定番アイテムでした。寒い夜、家族全員でこたつを囲み、温かい食事を楽しみながら笑い合う、そんなひとときは、今でも心に深く刻まれています。

สรุป

こたつは、ただ体を温めるだけでなく、人々を結びつけ、心まで温めてくれる特別な存在です。その小さな空間には、家族や友人との時間を特別なものに変える力があります。

ฤดูหนาวนี้、ぜひこたつを取り入れてみませんか?温かいこたつで、日本文化の温もりを体感しながら、特別なひとときを過ごしてみてください。こたつの中で生まれる笑顔や会話は、きっと冬の素敵な思い出になることでしょう。

![[คุณสมบัติพิเศษ] เพลิดเพลินกับประสาทสัมผัสทั้งห้าของคุณ、การอุทธรณ์ของแอปเปิ้ลญี่ปุ่น](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/04/りんご写真AC-485x338.jpg)

![[คุณจะต้องการเยี่ยมชมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของคุณ] 5 ที่พักที่ดีที่สุดใน Lake Akan Hot Springs | "น้ำพุร้อนที่น่าอัศจรรย์" ที่บรรเทาจิตใจและร่างกายของคุณ](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-03T102728.773-485x264.jpg)

![✨ [ฉบับสมบูรณ์] มันเหมือนโลกของ Ghibli! 10 โรงแรมที่แนะนำใน Dogo Onsen ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น✨](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/01/image_fx_-78-485x264.jpg)

![[ชาวต่างชาติซื้อเป็นกลุ่ม] ฉันไม่เคยคิดว่า "Candy คอ" ของญี่ปุ่นนั้นอันตรายมาก ... 5 สิ่งที่ฉันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ถ้าฉันลอง!](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-07T142933.610-485x264.jpg)

![[แฟน/แฟนให้เช่า] ประสบการณ์ในญี่ปุ่น、สามัญสำนึกใหม่ในความรัก! คุณสามารถลองประสบการณ์พิเศษนี้ได้เช่นกัน!](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/07/Image_fx-95-485x265.png)

![[Baba Body] หอไอเฟลใน Saga! - "ความฝันของช่างฝีมือ" เกิดจากร้านซ่อม](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/07/ダウンロード-4sdasoidfiaouosdaiasfisif-485x265.png)

![[เวอร์ชันที่เก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์] "จักรราศี" คืออะไร? คำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับความลับของจักรราศีของญี่ปุ่น!](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-28T094402.575-485x264.jpg)

ทิ้งคำตอบไว้