- 1 古今和歌集 巻四 秋下 第271首~第280首の良さと記事説明

- 1.1 第271首 大江千里(おおえのちさと / Ooe no Chisato)

- 1.2 第272首 菅原道真(すがわらのみちざね / Sugawara no Michizane)

- 1.3 第273首 素性法師(そせいほうし / Sosei Hoshi)

- 1.4 第274首 紀友則(きのとものり / Ki no Tomonori)

- 1.5 第275首 紀友則(きのとものり / Ki no Tomonori)

- 1.6 第276首 紀貫之(きのつらゆき / Ki no Tsurayuki)

- 1.7 第277首 凡河内躬恒(おおしこうちのみつね / Oshikouchi no Mitsune)

- 1.8 第278首 読人不知(よみびとしらず)

- 1.9 第279首 平貞文(たいらのさだふみ / Taira no Sadafumi)

- 1.10 第280首 紀貫之(きのつらゆき / Ki no Tsurayuki)

- 2 まとめ

- 3 別の記事もぜひお読みください

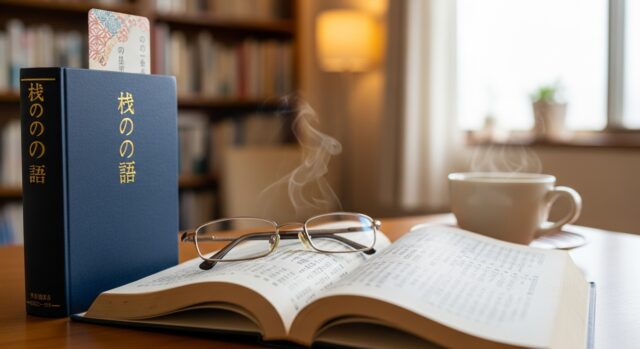

古今和歌集 巻四 秋下 第271首~第280首の良さと記事説明

古今和歌集巻四「秋下」第271首から第280首は、秋の風情を象徴する「菊の花」を中心とした和歌が並ぶ。

これらの和歌は、菊の花の美しさや移ろい、人生や時の流れの儚さ、そして人の心の機微を巧みに映し出している。

和歌ごとに、作者の個性や時代背景がにじみ出ており、単なる自然詠にとどまらず、人生観や感情の深みが感じられる点が魅力。

第271首 大江千里(おおえのちさと / Ooe no Chisato)

和歌

うゑし時 花まちどほに ありし菊 うつろふ秋に あはむとや見し

ローマ字

Ueshi toki hana machidoho ni arishi kiku utsurofu aki ni awamu to ya mishi

意味・背景

植えた時から花が咲くのを待ち続けていた菊、その菊が色あせてしまう秋に、会うとは思ってもみなかった。――そんな心情を詠んでいる。

良さ

植えた花を待つ長い時の流れと、やがて訪れる移ろいの秋。期待と儚さが同居し、人生の無常観が菊の花に重ねられている。翻訳では伝わりにくい、花を待つ「とほに(遠に)」の時間感覚や、秋に「会う」ことの切なさが和歌ならではの美しさ。

第272首 菅原道真(すがわらのみちざね / Sugawara no Michizane)

和歌

秋風の 吹きあけにたてる 白菊は 花かあらぬか 浪のよするか

ローマ字

Akikaze no fukiake ni tateru shiragiku wa hana ka aranu ka nami no yosuru ka

意味・背景

秋風が吹き抜ける浜辺に立つ白菊は、果たして花なのか、それとも寄せる波なのか――自然と花の美しさが一体となる瞬間を詠んでいる。

良さ

白菊と波の白さを重ねることで、自然の中に溶け込む花の姿を描写。日本語の「かあらぬか」の響きが、疑問と感嘆を同時に表現し、翻訳では伝えにくい余韻を生む。

第273首 素性法師(そせいほうし / Sosei Hoshi)

和歌

ぬれてほす 山ちの菊の つゆのまに いつかちとせを 我はへにけむ

ローマ字

Nurete hosu yamachi no kiku no tsuyu no ma ni itsuka chitose wo ware haenikemu

意味・背景

衣服が山路の菊の露に濡れて、それを乾かす短い時間のはずなのに、いつの間にか千年(長い時)が過ぎてしまったのだろうか――中国の故事で長寿を得るという 「菊の露」と、ほんの少しのあいだという “露の間” を掛けている

良さ

「つゆのまに」という一瞬と、「ちとせ」という永遠の対比。時間の感覚が凝縮されており、和歌独特の時空間の飛躍が味わえる。

第274首 紀友則(きのとものり / Ki no Tomonori)

和歌

花見つつ 人まつ時は 白妙の 袖かとのみぞ あやまたれける

ローマ字

Hana mitsutsu hito matsu toki wa shirotae no sode ka to nomizo ayamatarekuru

意味・背景

花を見ながら人を待っていると、白い菊の花と白い衣の袖を見間違えてしまった―― “花見つつ” と実際に花と認識しておきながら “あやまたれける” というのは少々おかしいが、菊が揺れている様子を袖が揺れている姿に見えるほど、待ちくたびれているということだろう。

良さ

この和歌の魅力は、「しろたへの袖」という象徴的な表現、心の揺れを表す「あやまたれける」、そして静かな時間の流れや余韻など、言葉の響きや間に込められた繊細な感情にある。

第275首 紀友則(きのとものり / Ki no Tomonori)

和歌

ひともとと 思ひし菊を 大沢の 池の底にも だれか植ゑけむ

ローマ字

Hitomoto to omoi shi kiku wo Ohosawa no ike no soko ni mo dare ka uekemu

意味・背景

たった一株と思っていた菊が、池の底にも誰かが植えたのだろうか――水面に映る菊の姿を詠んでいる。

良さ

水面の映り込みを「池の底にも植えた」と詩的に感じる発想の自由さ。現実と幻想が溶け合う、日本語ならではの曖昧な美しさ。

第276首 紀貫之(きのつらゆき / Ki no Tsurayuki)

和歌

秋の菊 にほふかぎりは かざしてむ 花よりさきと 知らぬ我が身を

ローマ字

Aki no kiku niho fu kagiri wa kaza shite mu hana yori saki to shiranu waga mi wo

意味・背景

秋の菊がきれいに咲いている間は頭に飾ってみよう。花よりも先に散ってしまうかもしれない我が身だから。――この世の無常を感じていたときに、菊の花を見て詠んだ歌。

良さ

「花よりさきとしらぬ我が身」――自分の命の儚さと花の命が重ねられ、人生の無常観が繊細に表現されています。

第277首 凡河内躬恒(おおしこうちのみつね / Oshikouchi no Mitsune)

和歌

心あてに 折らばや折らむ 初霜の おきまとはせる 白菊の花

ローマ字

Kokoro ate ni ora baya oramu hatsu shimo no oki mato wa seru shiragiku no hana

意味・背景

手折るならあてずっぽうに折ってみようか、初霜が降りて見分けがつき難い白菊の花を――自然の中の美しさと偶然性を詠んでいる。

良さ

「こころあてに」の曖昧さ、初霜と白菊の取り合わせが、秋の朝の清新さと儚さを醸し出します。

第278首 読人不知(よみびとしらず)

和歌

色かはる 秋の菊をば ひととせに ふたたび匂ふ 花とこそ見れ

ローマ字

Iro kawaru aki no kiku o ba hitotose ni futatabi niou hana to koso mire

意味・背景

色が変わる秋の菊は、一年に二度咲く花のように見える――菊の変化を詠んでいる。

良さ

晩秋に白菊や黄菊が霜焼けで花びらが紫色に変化した状態を移菊(うつろいぎく)と言い、美しいものとして愛でられた。

「ふたたび匂ふ」=再び咲くように見える、という観察眼。日本語の美しい比喩表現が生きている。

第279首 平貞文(たいらのさだふみ / Taira no Sadafumi)

和歌

秋をおきて 時こそ有りけれ 菊の花 うつろふからに 色のまされば

ローマ字

Aki wo okite toki koso arikere kiku no hana utsurofu kara ni iro no masareba

意味・背景

秋を過ぎてこそ、菊の花の色が移ろうことで、かえってその色が増すように感じる――時の流れと美の深化を詠んでいる。

良さ

「うつろふからに色のまされば」――盛りを過ぎても別の美しさがあるという、日本的な美意識が凝縮されています。

第280首 紀貫之(きのつらゆき / Ki no Tsurayuki)

和歌

咲きそめし 宿しかはれば 菊の花 色さへにこそ 移ろひにけれ

ローマ字

Sakisomeshi yado shi kahareba kiku no hana iro sae ni koso utsuroi nikere

意味・背景

咲き始めたばかりの菊の花も、家を変えた途端に色まで移ろってしまった――人の運命や環境の変化を花に託して詠んでいる。

良さ

「色さへにこそ移ろひにけれ」――環境の変化が花の色にまで影響するという繊細な観察と、人生の儚さが重なります。

まとめ

この十首は、菊の花を題材にしながらも、それぞれが時の流れや人生の儚さ、自然の美しさを多様な視点で表現している。

和歌の短い形式の中に、作者の心情や人生観、そして日本語ならではの余韻や機微が凝縮されていることが、現代にも通じる大きな魅力。

翻訳では伝えきれない、言葉の響きや間、そして余白の美が、古今和歌集の和歌には息づいている。

コメントを残す