- 1 古今和歌集 巻四「秋上」第231首~第240首 詳細解説

- 1.1 第231首 作者:藤原定方朝臣(Fujiwara no Sadakata Ason)

- 1.2 第232首 作者:紀貫之(Ki no Tsurayuki)

- 1.3 第233首 作者:凡河内躬恒(Oshikōchi no Mitsune)

- 1.4 第234首 作者:凡河内躬恒(Oshikōchi no Mitsune)

- 1.5 第235首 作者:忠峯(Tadamine)

- 1.6 第236首 作者:忠峯(Tadamine)

- 1.7 第237首 作者:兼覧王(Kaneshiraō)

- 1.8 第238首 作者:貞文(Sadabun)

- 1.9 第239首 作者:敏行朝臣(Toshiyuki Ason)

- 1.10 第240首 作者:紀貫之(Ki no Tsurayuki)

- 2 resumen

- 3 他の記事も是非お読みください

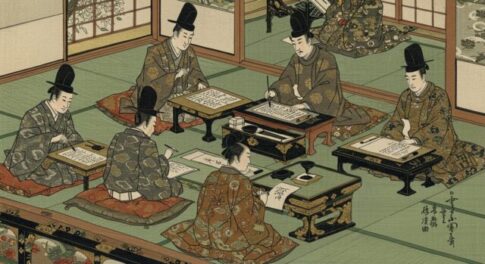

古今和歌集 巻四「秋上」第231首~第240首 詳細解説

秋の女郎花や袴の縁を題材に、恋や人生の儚さ、季節の移ろいを巧みに詠み上げた十首です。

和歌独自の掛詞や余情が、花と人の心を重ね合わせることで、日本語ならではの繊細な美を表現しています。

それぞれの歌には、宮廷文化や人間模様がにじみ、短い詩形に深い情感と物語性が込められています。

第231首 作者:藤原定方朝臣(Fujiwara no Sadakata Ason)

和歌:

秋ならで 逢ふことかたき 女郎花 天の河原に 生ひぬものゆゑ

ローマ字読み:

Aki narade Au koto kataki Ominaeshi Ama no kawara ni Oinu mono yue

意味:「秋でなければ逢うことが難しい女郎花。天の河原に生えているわけではないのに」

背景:朱雀院の「女郎花合」で詠まれた歌。「天の河原」は七夕伝説の舞台であり、女郎花(をみなへし)を「女性」に例えた掛詞。秋以外では逢えないという季節性と、男女の逢瀬の難しさを重ねる

翻訳の難しさ:恋人に簡単には会えない自分の境遇を、女郎花と七夕伝説に重ねて表現している。

第232首 作者:紀貫之(Ki no Tsurayuki)

和歌:

誰が秋に あらぬものゆゑ 女郎花 なぞ色にいでて まだきうつろふ

ローマ字読み:

Taga aki ni Aranu mono yue Ominaeshi Nazo iro ni idete Madaki utsurou

意味:「誰の秋でもないのに、女郎花はなぜ色づいて早くも散りゆくのか」

背景:「秋でないのに色あせる花」という自然現象を、恋愛における女性に「飽きられやすい儚さ」を転じた機知的な歌。

翻訳の難しさ:「秋」と「飽き」の掛詞による恋の倦怠感の暗示が日本語ならではの技巧。

「色」が花の色彩と女性の容色/心情の二重性を兼ねる言葉遊びが失われる。

第233首 作者:凡河内躬恒(Oshikōchi no Mitsune)

和歌:

妻恋ふる 鹿そなくなる 女郎花 己が住む野の 花と知らずや

ローマ字読み:

Tsuma kouru Shika so naku naru Ominaeshi Onoga sumu no no Hana to shirazu ya

意味:「妻を恋う鹿が鳴いている。女郎花が自分が住む野の花だと気づかないのか」

背景:古くから萩は鹿の花妻として万葉集などにも多く詠まれている。オミナエシが鹿の近くに咲いているが、鹿が求めるのはオミナエシではなく萩の花であると詠まれている。

翻訳の難しさ:「女郎花(おみなえし)」という花の名前自体に「女性」の意味が込められており、その花名と「妻」を掛けた言葉遊びの妙は、翻訳するとニュアンスが失われやすい。

第234首 作者:凡河内躬恒(Oshikōchi no Mitsune)

和歌:

女郎花 吹きすきてくる 秋風は 目には見えねど 香こそ知るけれ

ローマ字読み:

Ominaeshi Fuki sukite kuru Akikaze wa Me ni wa mienedo Kako so shiru kere

意味:「女郎花を吹き抜ける秋風は目に見えぬが、香りがはっきりと分かる」

背景:秋の野に咲く女郎花の香りを、秋風が運んでくる様子を詠んでいる。風は目に見えないが、女郎花の香りによって、その存在をはっきりと感じ取ることができることを表現。

翻訳の難しさ:日本独特の「見えないものを感じ取る」感性を示す。この微妙な感覚や余韻は、言語を超えた情緒であり、翻訳では失われがち。

第235首 作者:忠峯(Tadamine)

和歌:

人の見る 事やくるしき 女郎花 秋霧にのみ 立ちかくるらむ

ローマ字読み:

Hito no miru Koto ya kurushiki Ominaeshi Akigiri ni nomi Tachikakuru ran

意味:「人に見られるのがつらいのだろうか、女郎花は秋霧の中にばかり隠れている」

背景:女郎花が秋霧に隠れる様子を、人目を避ける恥じらい深い女性になぞらえて詠んだ歌。

翻訳の難しさ:「女郎花」は単なる花の名であると同時に女性の象徴ともされ、また「隠れる」「恥じらう」といった感情表現とも響き合い、こうした多義性や言葉遊びは、翻訳では伝わり難い部分である。

第236首 作者:忠峯(Tadamine)

和歌:

一人のみ なかむるよりは 女郎花 若き住む宿に 植ゑて見ましを

ローマ字読み:

Hitori nomi Nakamuru yori wa Ominaeshi Wakaki sumu yado ni Uete mimashi o

意味:「ただ一人で物思いにふけりながら眺めているよりは、この女郎花を私の家に移して植えて、身近で見てみたいものだ」

背景:女郎花を女性にたとえ、「憧れのまま遠くから見ているよりも、自分のそばに迎え入れたい」という恋心や願望も込められていると解釈される。

翻訳の難しさ:「見ましを」のような仮定・願望表現は、はっきりとした願いというよりも、叶わぬ思いの切なさや余韻を漂わせる。こうした含みや余情は、説明的な翻訳では伝わり難い。

第237首 作者:兼覧王(Kaneshiraō)

和歌:

女郎花 後めたくも 見ゆるかな 荒れたる宿に ひとり立てれば

ローマ字読み:

Ominaeshi Ushirometaku mo Miyuru kana Aretaru yado ni Hitori tate reba

意味:「女郎花がきがかりだ。荒れた家に一人で咲いているので。」

背景:物語的な情景(荒れた家にひとり立つ女性)と、女郎花に託された女性や寂しさの象徴性が重なり合い、平安時代の文学的背景と深く結びついている。

翻訳の難しさ:「後めたくも」の微妙な心情、女郎花の文化的象徴性、物語的な情景の重層性、そして花と人の重ね合わせによる余韻――これらは日本語と和歌の伝統に深く根ざしており、翻訳ではどうしても伝わりにくい部分。

第238首 作者:貞文(Sadabun)

和歌:

花にあかで なに帰るらむ 女郎花 多かる野辺に 寝なましものを

ローマ字読み:

Hana ni akade Nani kaeru ran Ominaeshi Ōkaru nobe ni Nenamashi mono o

意味:「花に飽きることもないのに、なぜ帰ろうと言うのだろう。女郎花の多い野辺でこのまま寝てしまいたいのに」

背景:秋の野に咲く女郎花の美しさに心を奪われ、名残惜しさから「帰りたくない、このまま野辺で花に囲まれて眠りたい」と詠んだもの。

翻訳の難しさ:女郎花の美しさに「帰りたくない」と願う心や、花と自分の心情が溶け合う余韻は、翻訳では伝わり難い部分。

第239首 作者:敏行朝臣(Toshiyuki Ason)

和歌:

何人か 着て抜きかけし 藤袴 来る秋ごとに 野辺をにほはす

ローマ字読み:

Nani hito ka Kite nukikakeshi Fujibakama Kuru aki goto ni Nobe o niowasu

意味:「誰かが着て脱いでかけた藤袴(ふじばかま)よ。訪れる秋ごとに、野辺を香りで満たしている。」

背景:「誰が着て脱ぎかけた袴なのか」と詠むことで、藤袴の花姿と人の営みや思い出を重ねる情緒的な背景がある。

翻訳の難しさ:藤袴の花を「誰が着て脱ぎかけた袴なのか」と見立て、秋ごとに野辺を彩り香らせる情景を詠んだ歌。掛詞や香りに託した思い出・余韻の繊細さは、翻訳では伝わり難い。

第240首 作者:紀貫之(Ki no Tsurayuki)

和歌:

宿りせし 人の形見か 藤袴 忘られ難き 香ににほひつつ

ローマ字読み:

Yadori seshi Hito no katami ka Fuchihakama Wasuraregataki Ka ni nioi tsutsu

意味:「泊まっていった人の形見だろうか。藤袴は忘れ難い香りで匂う」

背景:過去の人物への追憶を「香り」で表現。物と記憶の不可分性

翻訳の難しさ:「にほひつつ」の継続的な香りと、記憶の持続性の同期。

resumen

秋上231~240首は、女郎花(をみなへし)や袴の縁(ふちはかま)を媒介に、人間の情愛や季節の移ろいを繊細に描く。

特に藤原高子のスキャンダルを暗示する歌群では、花の可憐さと事件の陰影が交錯し、宮廷社会の表と裏を映す。

紀貫之や躬恒の技巧的な掛詞は、日本語の音韻と意味の多重性を最大限に活用し、翻訳では再現不可能な「言霊」の世界を構築する。

各歌の背景にある歴史的文脈を踏まえると、単なる自然詠ではなく、人間ドラマが秘められた「和歌劇」として鑑賞できる。

![[Serie de Historia Idol de la década de 1980 2nd] "La banda de rock más hereje en la historia de Johnny": una reunión milagrosa que rompió 30 años de silencio](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-26T100755.405-485x264.jpg)

Deja una respuesta