古今和歌集の巻二「春下」第101首から110首までの和歌には、春の移ろい、自然の美しさ、人の心の機微が詠み込まれています。それぞれの歌は、単に言葉の意味だけでなく、韻律、余韻、そして言葉が持つ独自のニュアンスを通じて、詠み手の情感や風景を鮮やかに描き出しています。これらの歌は、日本語という言語が持つ音の美しさ、暗示の豊かさ、そして文化的な背景により、翻訳だけでは伝えきれない独特の魅力を持っています。En este artículo、各和歌の作者と背景を解説し、その翻訳では伝わらない魅力を紐解いていきます。

第101首 作者名 藤原興風(ふじわら の おきかぜ)

和歌

さく花は 千くさながらに あだなれと たれかははるを うらみはてたる

ローマ字読み

saku hana wa chikusa nagara ni adanare to tare ka wa haru o urami hatetaru

意味: 咲く花は、さまざまな種類がありながら、同じように美しい。Pero aun así、誰が春を恨み切っただろうか。

背景:この歌は、咲き誇る春の花の美しさを通じて、人々の感情や春に対する思いを重ねています。

翻訳では伝わらない良さ 日本語特有の「千くさ」(さまざまな種類の草花)がもつ多様性と調和のイメージは、単に“many kinds of flowers”と訳してしまうと薄れてしまいます。También、「うらみはてたる」の響きには、人々の感情の終焉や悟りのような微妙なニュアンスがあります。

第102首 作者名 藤原興風(ふじわら の おきかぜ)

和歌

春霞 色のちくさに 見えつるは たなびく山の 花のかけかも

ローマ字読み

harukasumi iro no chikusa ni mietsuru wa tanabiku yama no hana no kake kamo

意味: 春霞が、さまざまな色をまとって見えるのは、棚引く山に咲く花のせいだろうか。

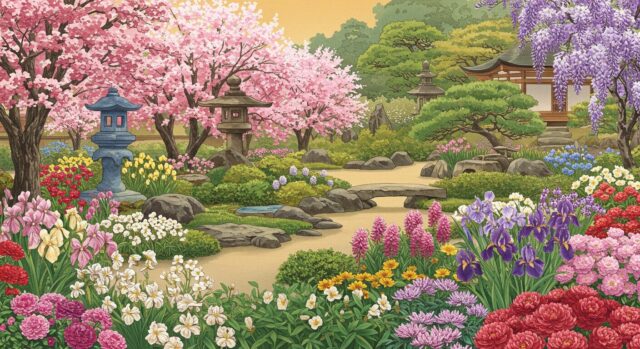

背景:春霞と山の花の風景を見事に重ね合わせ、春の趣を表現しています。

翻訳では伝わらない良さ 「たなひく」の言葉が持つ視覚的な広がりと動きのニュアンスは、日本語独特の感覚です。También、「かけかも」という結びには、確信ではなく問いかけを通じた詩情が漂います。

第103首 作者名 在原元方(ありわら の もとかた)

和歌

霞立つ 春の山へは とほけれど 吹きくる風は 花のかぞする

ローマ字読み

kasumitatsu haru no yamabe wa tohokere do fukikuru kaze wa hana no kazo suru

意味: 霞がたなびく春の山は遠くにあるけれど、吹いてくる風が運んでくるのは、花の香りがする。

背景:この歌は、春風に乗って花の香りが感じられる情景を詠んでいます。

翻訳では伝わらない良さ 「かそする」(香をする)という表現には、香りがただ漂うだけでなく、風によって運ばれる動きと情感が含まれています。

第104首 作者名 凡河内みつね(おおしこうちのみつね)

和歌

花見れば 心さへにぞ うつりける いろにはいでじ 人もこそしれ

ローマ字読み

hana mireba kokoro sae ni zo utsurikeru iro ni waideji hito mo koso shire

意味:花を見ていると、心までもが移ろってしまった。その美しい色に心を奪われた私を、人も知ってしまうだろうか。

背景:桜の美しさが、人の心に与える影響を描写しています。

翻訳では伝わらない良さ 「うつりける」には、単なる移ろいではなく、心情の変化とともに自然に同化していく感覚が含まれています。翻訳ではこの深みを伝えるのが難しいです。

第105首 作者名 読人不知(よみびとしらず)

和歌

鶯の なくのべごとに きて見れば うつろふ花に 風ぞふきける

ローマ字読み

ukuhisu no naku nobe goto ni kite mireba utsurofu hana ni kaze zo fukikeru

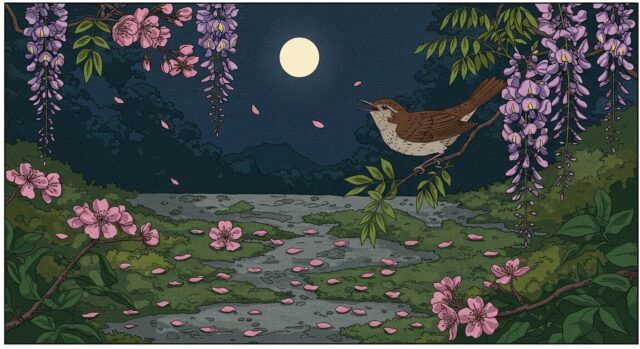

意味: 鶯の鳴く声がするほうへ行ってみると、花が散りかけていて、そこに風が吹いていた。

背景:花の儚さと春の移ろいを描いています。

翻訳では伝わらない良さ 「のべごとに」という表現には、音や動きの方向性が含まれており、鳴き声に導かれる感覚を言葉の音で感じられます。

第106首 作者名 読人知らず

和歌

吹く風を なきてうらみよ 鶯は 我やは花に 手たにふれたる

ローマ字読み

Fuku kaze wo nakite uramiyo uguisu wa Ware ya wa hana ni te tani furetaru

意味:風が吹いて花が散るならば、鶯よ、泣きながら恨むがいい。私は花に触れていないのだから、散るのは風のせいなのだ。

背景と良さ:花の散りゆくさまを、鶯が嘆く情景を描写しています。鶯に「自分が触れたせいではない」と語りかけることで、自然界の不可抗力を詠むユーモラスな表現が和歌の醍醐味です。日本語特有の語感と情緒が魅力です。

第107首 作者名 典侍洽子朝臣(すけのじ こうし の あそん)

和歌

散る花の 泣くにしとまる 物ならば 我鶯に 劣らましやは

ローマ字読み

Chiru hana no naku ni shitomaru mono naraba Ware uguisu ni otoramashi ya wa

意味:散る花が、泣くことで留まるものならば、私も鶯に負けじと泣いたことでしょう。

背景と良さ:花が散ることへの嘆きを表現しています。花の儚さを運命として受け入れつつも、それをどうにか留めたいという切なる願いが込められています。ここでは鶯が花を惜しむ象徴として登場し、作者の心情を重ねています。

第108首 作者名 藤原近輔(ふじわら の ちかけ)

和歌

花の散る ことや侘びしき 春霞 竜田の山の 鶯の声

ローマ字読み

Hana no chiru koto ya wabishiki harugasumi Tatsuta no yama no uguisu no koe

意味:花が散るのはなんと侘しいことだろう。その儚さを春霞が覆い、竜田山では鶯の声が響いている。

背景と良さ:春霞と鶯の声が風景の美しさを際立たせつつ、散りゆく花の儚さと重ねられています。「侘びしき」という表現に、作者の感慨深い心情がにじみ出ています。

第109首 作者名 素性(そせい)

和歌

こづたえば おのが羽風に 散る花を 誰に負ほせて ここら鳴くらむ

ローマ字読み

Kozu tae ba ono ga hakaze ni chiru hana wo Tare ni obosete kokora nakuramu

意味:鶯が枝を移ると、自らの羽ばたきの風で花を散らしているのか。それを一体誰のせいにして、あれほど鳴いているのだろう。

背景と良さ:鶯が鳴き続ける情景を、ユーモアとともに描写した一首です。鶯の声を擬人化して、花を散らしてしまった責任を問うような詠み方が、軽妙で味わい深い魅力を持っています。

第110首 作者名 凡河内みつね(おおしこうちのみつね)

和歌

しるしなき 音をも鳴くかな 鶯の 今年の満ちる 花ならなくに

ローマ字読み

Shirushi naki ne wo mo naku kana uguisu no Kotoshi no michiru hana naranakuni

意味:鶯よ、意味もないような声を鳴くものだ。今年に限って散る花でもないのに、そんなに悲しむ必要があるのか。

背景と良さ:鶯の鳴き声に対して、問いかけるようなユーモアのある視点が描かれています。満開ではない花を惜しむ鶯を通じて、自然の移ろいと生き物の感情の豊かさを感じさせます。

resumen

古今和歌集の和歌は、単なる自然描写に留まらず、詠み手の心情や人間関係を背景に含みます。También、日本語特有の言葉の響きや重なりによる美しさは、翻訳では決して完全には伝えきれないものです。和歌を通して、日本語の持つ奥深さや独自の表現力に触れることで、言葉が持つ新たな可能性を見出すことができるでしょう。

Deja una respuesta