🍵🌿【まるで京都の風を飲む】サントリー緑茶「伊右衛門」が世界中の旅人を虜にする理由💚🇯🇵

🌸 五右衛門茶がなぜ人気なの??? こんにちは〜!日本の魅力を世界にお届けするブロガー、くるぽです🌏✨外国人の友人を案内するとき、私は必ずこう言います。 「日本を味わいたいな...

日本の味

日本の味🌸 五右衛門茶がなぜ人気なの??? こんにちは〜!日本の魅力を世界にお届けするブロガー、くるぽです🌏✨外国人の友人を案内するとき、私は必ずこう言います。 「日本を味わいたいな...

北海道

北海道こんにちは!日本のディープな魅力を海外に届けるブロガーのぴゆんです🐧✨ 北海道に旅行するなら、観光地だけじゃもったいない。本当に心に残る旅って、地元の人と同じ“日常”を体験したときだと私は思...

日本の味

日本の味「腹が、減った。……ガツンと来る、あれが欲しい。」 午後3時を回っていた。昼を逃し、血糖値が地を這っている。軽食じゃダメなんだ。蕎麦でもない。パンなんて論外。 「どんぶり……あれだ。あれが、今の俺に必要なんだ。」 「今、...

日本の味

日本の味🌟 「豆乳って、こんなに楽しいの?!」 豆乳=健康的だけど味が淡白…そんなイメージ、ありませんか?でも日本のキッコーマン豆乳飲料シリーズは違います💡 🍵抹茶、ἴ...

日本の味

日本の味🌅 湯けむりの向こうに待つ“ご褒美タイム” ♨️ ぽかぽかに温まった体、ほのかに赤い頬、湯けむりの残り香…。脱衣所の片隅に光る冷蔵ショーケース ❄️...

日本の味

日本の味こんにちは!日本のリアルな魅力を海外に届けるブロガー、くるぽです🌸✨今日は世界中の人にぜひ知ってほしい――私の暮らしを180度変えた**”魔法の家電”**をご紹介しま...

日本のまめ知識

日本のまめ知識日本の“いいモノ・すごいモノ”を海外に発信するブロガーです🐣🌏✨ 今回は、海外の皆さんに全力で紹介したい日本のキッチンアイテムがあるの…!その名も… 🥩&#x...

日本の食べ物

日本の食べ物こんにちは😊 今日は、みんなが大好きな「おにぎり」についてお話ししようと思います🍙✨ 日本の家庭料理の代表ともいえるおにぎり。シンプルでありながら、心温まる味わいが多くの人に...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルートこんにちは!日本の楽しいところ・おいしいものを世界に発信しているブロガー、くるぽです🐤🌏今回は…なんと!見て・学んで・作って・食べて・笑って!五感で楽しめる夢のミュージアムをご紹介します&...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート「えっ!?この大粒のぶどう、木からもいでそのまま食べていいの?しかも食べ放題!?」日本の“果物狩り”には、そんな驚きと感動が詰まっています。 🌾 秋、日本がいちばん“美味しくなる”季節 秋の日本では、空気...

日本の味

日本の味🐾思わず“顔をうずめたくなる”その魅力、知っていますか? こんにちは、海外に日本の文化を伝えるブロガー、サブ(Sabu)です! 最近、私のSNSのコメント欄やDMでこんな声が増えてきました。 「日本で“c...

日本の味

日本の味こんにちは、ぴゆんです!🌟 みなさんは普段、何気なく使っている水道水がどんな成分で構成されているか、またそれが本当に安全かどうかを意識していますか?日本の水道水は、世界的にもその安全性が高く評価されていま...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店外国人の友人と一緒に訪れた、千葉のとあるラーメン店。店主が高々と「てぼ(湯切りザル)」を振り上げ、麺を空中で舞わせたその瞬間、友人が目を見開いてつぶやきました。 「えっ、今のって…パフォーマンス?それとも必要な作業なの?...

日本の味

日本の味こんにちは、日本文化を世界に伝えるブロガー「サブ」です🌏 あなたの国には、「自販機だけで生活できる」ほど便利な自販機がありますか?🤔 実は日本には、全国に約393万台もの自販機があり、飲み...

日本のおすすめ観光スポット

日本のおすすめ観光スポット📸最初に言わせて!ここ、マジでギャルしか勝たん💋 ねぇ聞いて聞いて〜!原宿の竹下通り歩いてたら、うんちの形したチョコソフトと目合っちゃって🫣💘しかもそれ、ト...

日本のまめ知識

日本のまめ知識🥒 海外で急上昇!日本の漬物ブーム 「えっ、こんなにヘルシーなの?」 最近、世界各国で日本の漬物が大きな注目を集めています。発酵食品がもたらす健康効果、独特の風味、そして日本食ブームが追い風となり、多くの...

日本のまめ知識

日本のまめ知識🍽「納豆好き=日本人」は思い込みだった?実は4人に1人が“苦手”と回答! 「日本人って、みんな納豆好きなんでしょ?」 外国人の友人からそう言われるたび、ちょっと戸惑います。 全国調査によると、納豆が「嫌い...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店「ここ、日本で一番心強いスーパーかも」 「日本で暮らすなら、これを知らないなんて、もったいない!」 物価は上がる。為替は不安定。食材は少なくて高い。 そんな今の日本で、「暮らしを守るスーパー」があるとしたら、それは業務ス...

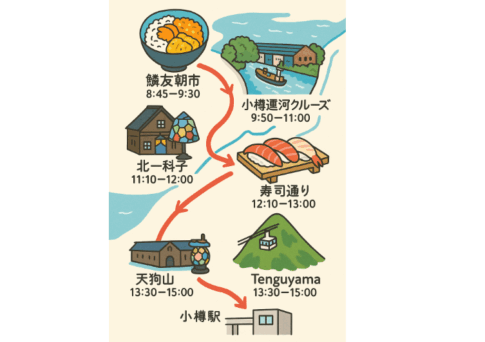

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート🛳 朗報と注意報を同時にお届け こんにちは、ぴゆんです🐥✨北海道・小樽の観光地といえば、小樽運河、寿司通り、そして青の洞窟。海面に反射する光が洞窟全体を青く染める光景は、一度...

日本の味

日本の味皆さん、こんにちは、こんばんは、猫舌なのに月に一度はスープカレーを食べる猫チューバーRニャ! スープカレー。それはスパイスが紡ぐ“液体の芸術”。 だが吾輩が強く言いたいのは、真の主役はニャんといっても「具材」だということ...

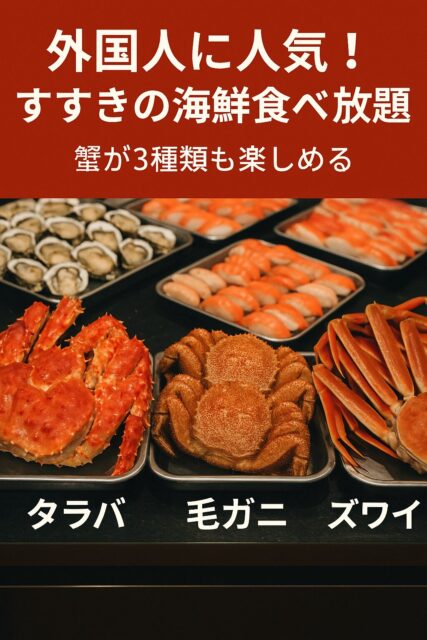

北海道

北海道「これ、夢じゃないよね?」──7,980円で、蟹・寿司・メロンまで好きなだけ! こんにちは、日本の魅力を世界に届ける旅ブロガー、あすにゃんです🐾今日は、**札幌・すすきのにある海鮮バイキング『ナンダ(NA...

日本の味

日本の味皆さん、こんにちは、こんばんは、三度の飯は全てお米が良い猫チューバーRです。 みなさん、「おにぎり=日本だけの文化」と思っていませんか? 実は世界中を見渡すと、地域ごとの風土や食材に合わせて進化した “グローバルおにぎり...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店こんにちは、ふったんです! 普段はプログラミング初心者向けに、わかりやすくWeb開発の基礎を解説していますが、今回は私のもう一つの情熱である日本文化についてお話しします。特に、五感を通して日本の伝統料理を楽しむ魅力につい...

日本のまめ知識

日本のまめ知識こんにちは、ふったんです!私は日本文化や日常の中に隠れた魅力を海外の皆さんにお届けするブロガーです。日本の伝統や哲学が日常生活にどう息づいているのかを伝えることで、皆さんの暮らしにも役立つヒントをお届けできればと思ってい...

日本のまめ知識

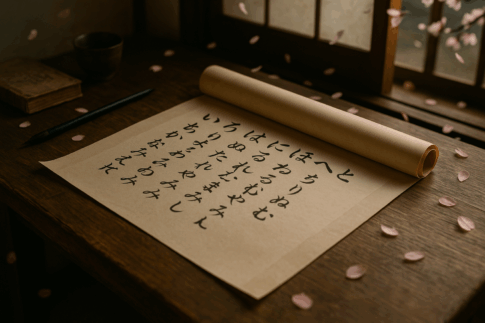

日本のまめ知識こんにちは!ふったんです。普段はゲーム実況やレビューを発信している20代ゲーマーですが、最近、日本の伝統文化にも夢中になっています。その中でも、私が心を奪われたのが「茶道」。 「ただお茶を飲むだけでしょ?」なんて思ってい...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、ふったんです!普段はプログラミング初心者向けに、わかりやすくWeb開発の基礎を解説していますが、今回はちょっと視点を変えて、私たち日本人が心から大切にしている「米文化」と、そこから生まれる「おもてなし」の精神...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店日本料理におけるシンプルさの芸術 こんにちは!ふったんです。日本の文化や伝統の魅力を世界に伝えることをライフワークにしているブロガーです。 日本料理は、その美しさや味わいだけでなく、哲学や精神性を通して世界中の人々を魅了...

お寿司

お寿司こんにちは!「ふったん」のブログへようこそ。私は日本文化の魅力を世界中に伝えることに情熱を持っています。今回は、私たち日本人が心を込めて食べる「和食」の深い魅力に迫り、その本質を皆さんと分かち合いたいと思います。 日本の...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店こんにちは、ふったんです!日本の文化を世界に伝え、皆さんと一緒にその魅力を感じていきたいと思っています。今日は、世界中で愛されている日本の「寿司」についてお話ししたいと思います。しかし、寿司を「食事」として食べるだけでは...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店こんにちは、ふったんです!普段は日本の伝統や文化を紹介し、海外の皆さんにわかりやすい形で日本をお伝えしています。今日は、世界中で愛される日本の三大料理、「寿司」「天ぷら」「ラーメン」について、その進化と広がりを深掘りして...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店こんにちは!「ふったん」です。私はプログラミング初心者向けにWeb開発をわかりやすく解説しているのですが、今日は私が大好きな日本のラーメンについて語りたいと思います。ラーメンは日本の象徴的な料理で、今では世界中で愛されて...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店こんにちは!ふったんです。私は普段、プログラミング初心者向けにWeb開発の基礎をわかりやすく解説しているのですが、今日は少し違ったテーマでお届けします。それは、世界中で愛される日本の「ラーメン」。ラーメンは単なる食事では...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店こんにちは!日本の文化や観光情報を発信している、ブロガーのふったんです。普段はプログラミング初心者向けにWeb開発をわかりやすく解説していますが、今日は私が大好きな北海道・札幌の回転寿司の魅力を語ります! 日本を訪れる外...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店「これ、ヤバい…!」和菓子を初めて食べた外国人のリアクションがすごかった! こんにちは!ふったんです。20代のゲーム大好きブロガーで、普段はゲーム実況やレビューを発信していますが、最近は日本の食文化を外国人の友達に紹介す...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店あなたはまだ、“本当の甘酒”を知らない。 「日本の甘酒って、お酒の一種でしょ?」「体にいいって聞いたけど、何がそんなにすごいの?」 そんなふうに思っていませんか? こんにちは、日本の伝統文化を世界に伝える発酵系ライフスタ...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店行者が感動した“本物ので味”とは? こんにちは、ブロガーのまるこです。みなさん、タコライスと聞いてなにを思い浮かべますか?実はタコライスのタコとは、「タコス」を表しています。沖縄に居ながらアメリカンな気分が味わえるのでは...

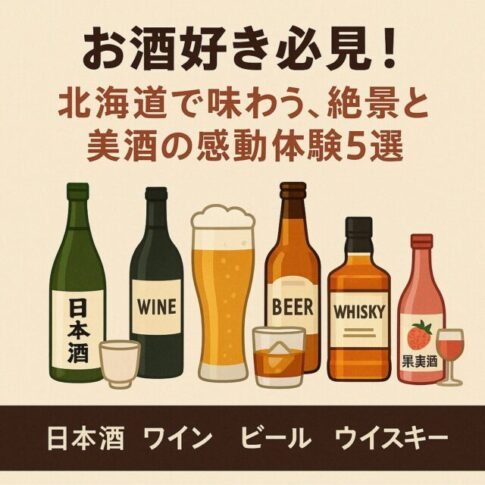

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート日本酒・ワイン・ビール・ウイスキー・果実酒まで。五感が震える、あすにゃんの“飲んで感じた旅”完全ガイド 🍁 北海道の酒に、世界中が酔いしれる理由 こんにちは、日本の文化を海外へ発信しているブロガー・あすに...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート🕊️「和食って、こんなにも静かで深いんだ。」 札幌で出会った一椀の味噌汁──湯気の向こうに浮かぶのは、味ではなく“哲学”だった。 こんにちは、日本文化を世界に伝えるブロガー「あすにゃん」です...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店こんにちは、けっけです。40代、大手IT企業勤務の傍ら世界中を旅しながらリモートワークをしています。プログラミング、旅、美味しいもの、そして猫が大好きな私が日本の魅力についてお届けします。 日本の「鰻(うなぎ)」と聞いて...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルート🚗「観光地でもないのに、なぜ人が集まるのか?」 こんにちは、日本の“食と風景の物語”を発信する旅ブロガー、あすにゃんです。 私が札幌から車を走らせたその日、目的地は温泉でも観光地でもなく――一軒のうどん屋...

和歌山県

和歌山県🌏あなたも日本の一部になれる制度?“ふるさと納税”とは こんにちは!日本のローカル文化を海外に伝えるブロガー、ABETACKです。 僕が「ふるさと納税」を知ったきっかけは、山梨県から届いた一箱のぶどう。そ...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店皆さん、こんにちは!ブロガーの「ゆうぽー」です。IT業界の裏話や、日常のクスッと笑える出来事をユーモアたっぷりにお届けします。楽しい情報で、皆さんの毎日に笑顔をプラスできたら嬉しいです! 札幌への旅行を計画しているなら、...

日本の最新ニュースを解説

日本の最新ニュースを解説🗾「たった1個の唐揚げが世界をザワつかせた日」──SNSが捉えた日本の“リアル” 「これが日本の学校給食?」「唐揚げが1個ってどういうこと!?」 2024年春、福岡市の小学校で出された給食がSNSで世界中...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店皆さん、こんにちは、こんばんは、家の冷蔵庫に保存しているビールはキンキンに冷えてやがる猫チューバーRです! 札幌にはビールの歴史が学べる博物館があるのをご存じですか? 今回はそのサッポロビール園をご紹介したいと思います。...

伝統文化と歴史

伝統文化と歴史こんにちは、ふったんです!20代のゲーム大好きブロガーで、日々さまざまなゲームをプレイしながら、ゲーム実況・レビュー・攻略情報 を発信しています🎮✨ でも、今日はちょっとゲームの話はお休み。...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店こんにちは、ふったんです! 20代で、ゲームが大好きな日本人ブロガーです。普段はゲーム実況やレビューを発信していますが、今回は日本文化について語ります。 お正月に欠かせない「おせち料理」。見た目が華やかで豪華なだけでなく...

日本のまめ知識

日本のまめ知識🔰「にんにくの概念が変わる体験」でした。 こんにちは、日本の食文化を世界に発信しているブロガーABETACKです。 ある日、青森の直売所で見つけた“真っ白なにんにく”を購入し、アヒージョに入れてみた瞬間 ...

おすすめ観光ルート

おすすめ観光ルートこんにちは!日本のやさしい日常を世界に届けたい旅ブロガー・くるぽです🌿今日は北海道・札幌のど真ん中にある大通公園から、とっておきの発見をシェアします📮💛 それは…ただのグル...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店グルメ&エンタメ満載!関西国際空港 こんにちは!けっけです。40代。大手IT企業勤務の傍ら、世界中を旅しながらリモートワークをしています。プログラミング、旅、美味しいもの、そして猫が大好きな私が日本の魅力をお届けします!...

おススメ日本のお店

おススメ日本のお店日本を訪れる外国人観光客の中で、特に女性たちが夢中になる“スイーツ”があります。それが「メロンパン」です。 外はサクサク、中はふんわりとしたその食感は、ひと口かじりつくだけで、心をグッと掴まれます。特に、コンビニエンス...