古今和歌集 巻一:春上 69~80種の魅力

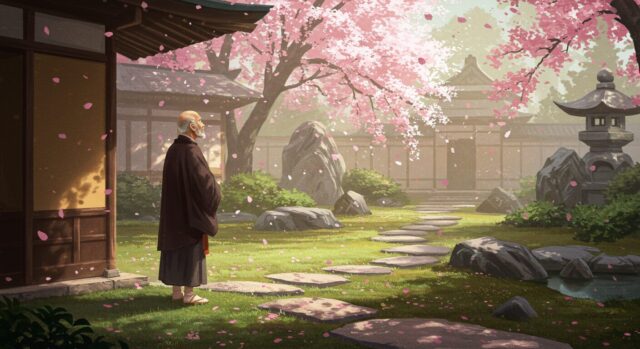

和歌は、限られた文字数の中に深い感情や自然の美しさを詠み込む、日本独特の文学形式です。特に『古今和歌集』は、平安時代の美意識や感性を集大成した作品であり、現代にもその魅力を伝えています。しかし、和歌の持つ言葉遊びや日本語特有の余韻は翻訳では十分に伝えきれません。本記事では、『古今和歌集』巻二「春下」に収められた第69首から第80首を取り上げ、和歌の意味や背景を解説し、翻訳では伝わらない和歌の魅力について考察します。

第69首 作者名: 読人知らず

和歌:

春霞 たなびく山の さくら花 うつろはむとや 色かはりゆく

ローマ字読み:

Haru kasumi Tanabiku yama no Sakura hana Utsuro wa mu to ya Iro kawari yuku

意味:

春霞がたなびく山の桜の花が、色あせていくのだろうかと詠んでいます。

背景:

春の儚さを象徴する景色の中で、移ろいゆく自然を描いています。

翻訳では伝えきれない良さ:

「春霞」や「色かはりゆく」といった表現が、日本特有の季節感や移ろいを巧みに表現しており、これを直接的な翻訳で伝えるのは難しいです。

第70首 作者名: 読人知らず

和歌:

まてといふに ちらでしとまる 物ならば なにを桜に 思ひまさまし

ローマ字読み:

Mate to iu ni Chira de shi tomaru Mono nara ba Nani o sakura ni Omoi masa mashi

意味:

「待って」と言って散らずに留まることができるのなら、どれほど桜に対する思いが増したことでしょう。

背景:

桜の散り際の儚さに対する感嘆と無常観が表現されています。

翻訳では伝えきれない良さ:

「待てといふに」のような擬人的表現が、桜に対する親しみや感情を生み出しており、これを他言語で同じニュアンスで表現するのは困難です。

第71首 作者名: 読人知らず

和歌:

のこりなく ちるそめてたき 桜花 ありて世の中 はてのうければ

ローマ字読み:

Nokori naku Chiru somete taki Sakura hana Arite yo no naka Hate no uke re ba

意味:

残ることなく散り急ぐ桜の花があるように、世の中は無常であり続けるものです。

背景:

桜の散り際に、人の世の無常を重ねて詠まれています。

翻訳では伝えきれない良さ:

「のこりなく」と「ちるそめてたき」の言葉が、完全性と儚さの両方を表現しており、このニュアンスを他言語で伝えるのは難しいです。

第72首 作者名: 読人知らず

和歌:

このさとに たびねしぬべし さくら花 ちりのまががひに いへぢわすれて

ローマ字読み:

Kono sato ni Tabineshi nubeshi Sakura hana Chiri no magai ni Iedi wasurete

意味:

この里で私は旅寝してしまいそうだ。桜の花が散り乱れているので、我が家に帰る道がわからなくなってしまいました。

背景:

桜の散り際に故郷の思いが重ねられています。

翻訳では伝えきれない良さ:

「いへちわすれて」のような情景描写が、日本語の豊かな感受性を伝えており、これを翻訳で再現するのは難しいです。

第73首 作者名: 読人知らず

和歌:

空蝉の 世にもにたるか 花ざくら さくと見しまに かつちりにけり

ローマ字読み:

Utsusemi no Yo ni mo nitaru ka Hanazakura Saku to mishi ma ni Katsu chiri ni keri

意味:

儚いこの世のように、桜の花も咲いたかと思えばすぐに散ってしまうのです。

背景:

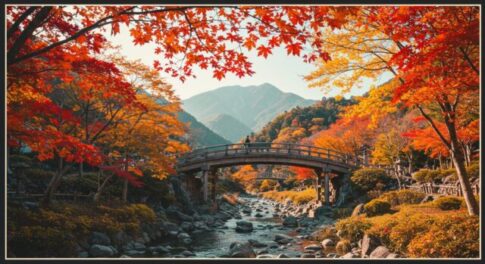

桜の花の短い命をこの世の無常に例えた歌です。

翻訳では伝えきれない良さ:

「空蝉」という言葉には、この世の儚さや仮初めの姿を含む深い意味があり、この感覚を他言語で伝えることは困難です。

第74首 作者名: 惟喬親王(これたかしんのう)

和歌:

さくら花 ちらはちらなむ ちらすとて ふるさと人の きても見なくに

ローマ字読み:

Sakura hana Chira wa chiranamu Chirasu tote Furusato hito no Kite mo minaku ni

意味:

桜の花よ、散るなら散るがよい。故郷の人は訪ねてきても桜を見ないのだから。

背景:

桜の散り際と、故郷の人々の無関心を対比させています。

翻訳では伝えきれない良さ:

「きても見なくに」という部分が、期待と失望の両方を織り交ぜた複雑な感情を表しており、このニュアンスを翻訳で伝えるのは難しいです。

第75首 作者名: そうく法師

和歌:

桜ちる 花の所は 春ながら 雪そふりつつ きえかてにする

ローマ字読み:

Sakura chiru Hana no tokoro wa Haru nagara Yuki so furi tsutsu Kie kate ni suru

意味:

桜の散る場所では、春なのに雪が降って しかもそれが消えづらくなっている様子である。

背景:

桜の散りゆく姿を雪に例え、春の中の儚さを詠んでいます。

翻訳では伝えきれない良さ:

「春なから」という言葉が、春でありながら冬を思わせる情景を描き出し、日本語の持つ季節感が見事に表現されています。

第76首 作者名: 素性法師(そせいほうし)

和歌:

花ちらす 風のやどりは たれかしる 我にをしへよ 行きてうらみむ

ローマ字読み:

Hana chirasu Kaze no yadori wa Tare ka shiru Ware ni oshie yo Yukite uramimu

意味:

桜の花を散らす風がどこに宿っているのか、誰か教えてほしい。その風を追いかけて、恨み言を言いに行こうではないか。

背景:

桜の花が散る儚さを惜しむ気持ちが、風に対する擬人化を通して表現されています。「花散らしの風」という古典的なモチーフが使われていますが、それに対する具体的な怒りや無力感が詠み込まれている点でユニークです。

翻訳では伝えきれない良さ:

「花散らす風」に対して「宿り」という表現を用いることで、風がどこかに身を寄せているかのような生命感を持たせています。このような擬人化は日本語の特有の感覚に根差しており、単なる翻訳ではその温かさや情緒を十分に伝えることができません。また、風を追いかけて「恨みむ」という直接的な感情表現は、和歌としては珍しく、その大胆さがこの歌の魅力となっています。

第77首 作者名: そうく法師

和歌:

いざさくら 我もちりなむ ひとさかり ありなば人に うきめ見えなむ

ローマ字読み:

Izasakura Ware mo chirinamu Hito sakari Ari na ba hito ni Ukime mienamu

意味:

さあ、桜よ、私も散ってしまおう。人の盛りが過ぎたならば、人々に悲しい姿を見せたくないのだから。

背景:

桜の散り際を人間の人生に例え、盛りの時を過ぎた後のあり方について考えています。平安時代の無常観と、体面を重んじる価値観が表れています。

翻訳では伝えきれない良さ:

「うきめ見えなむ」という表現には、他者の目に映る自分を憂う気持ちが含まれており、日本的な感性が際立ちます。これを外国語でそのまま表現するのは難しいです。

第78首 作者名: 紀貫之

和歌:

ひとめ見し 君もやくると 桜花 けふはまち見て ちらばちらなむ

ローマ字読み:

Hitome mishi Kimi mo ya kuru to Sakura hana Kefu wa machimite Chiraba chiranamu

意味:

桜の花を一目見たあなたが戻って来るのではないかと、一日だけ待ってみて、それで来ないなら、そのあとは散るならば散ってしまってくれよ。

背景:

会いたいという期待と桜の散り際の儚さを重ねています。恋の切なさと自然の無常を描いた歌です。

翻訳では伝えきれない良さ:

「けふはまち見て」という表現が、待ち続ける焦燥感と期待感を微妙に含み、翻訳ではその繊細なニュアンスが伝わりにくいです。

第79首 作者名: 紀貫之

和歌:

春霞 なにかくすらむ 桜花 ちるまをたにも 見るべきものを

ローマ字読み:

Haru kasumi Nani kakusuramu Sakura hana Chiruma o tanimo Miru beki mono o

意味:

春霞よ、なぜ隠そうとするのか。桜の花は散る瞬間さえも見るべき美しさがあるのに。

背景:

春霞が桜を覆い隠してしまうことに対する疑問と、散り際の美しさを惜しむ心が詠まれています。

翻訳では伝えきれない良さ:

「ちるまをたにも」という表現が、日本特有の「もののあはれ」を象徴し、この美意識を外国語に完全に移し替えるのは困難です。

第80首 作者名: 藤原頼方

和歌:

たれこめて 春のゆくへも しらぬまに まちし桜も うつろひにけり

ローマ字読み:

Tarekomete Haru no yukue mo Shiranu ma ni Machishi sakura mo Utsuroi ni keri

意味:

家に閉じこもっているうちに春の行方もわからなくなり、待ちわびた桜もすっかり色褪せてしまった。

背景:

体調を崩し家に閉じこもっていた時、気づけば季節が過ぎて桜が散ってしまったという切なさを詠んでいます。

翻訳では伝えきれない良さ:

「たれこめて」という閉じ込められた状態を暗示する言葉が、詩的な余韻を持たせ、英語などでは簡単に伝えられない繊細な情感を含んでいます。

まとめ

『古今和歌集』巻二「春下」には、桜というテーマを通じて、平安時代の美意識や無常観が色濃く表現されています。和歌の短い形式の中に込められた言葉の選び方や情景の描写、感情の機微は、日本語ならではの豊かさを感じさせます。和歌を通じて、言葉の奥に広がる世界や日本独特の感性に触れる機会をぜひ味わっていただきたいと思います。

コメントを残す