「稲穂と心の実り:米文化が教える『おもてなし』の心、あなたも感じてみて」

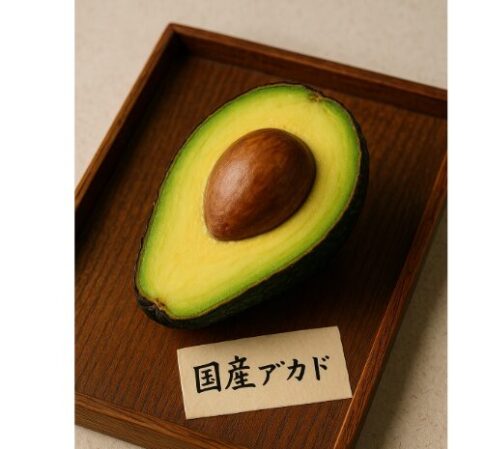

नमस्ते、ふったんです!普段はプログラミング初心者向けに、わかりやすくWeb開発の基礎を解説していますが、今回はちょっと視点を変えて、私たち日本人が心から大切にしている「米文化」と、そこから生まれる「おもてなし」の精神についてお話ししたいと思います。 「おもてなし」とは、見返りを求めず、相手を思いやる心。それが米文化と深く結びついていることをご存知でしょうか?私が初めてそれを実感したのは、実家で米を炊くときの母の言葉からでした。「米は命。इसीलिए、食べるときはその命に感謝しなさい。」その言葉を聞いて、私は「米」をただの食べ物ではなく、命とつながるものだと実感したのです。 इस बार、米文化から学んだ「おもてなし」の心について、私の実体験を通じてお伝えします。少しでも日本の心に触れた気がしたら、ぜひコメントやシェアであなたの感想を教えてください。 なぜ「稲穂と心の実り:米文化から学ぶ日本のおもてなし」が外国人に魅力的なのか? 「おもてなし」という言葉は世界中に広まりましたが、その真髄を理解するには、日本の米文化を知ることが重要です。日本人にとって「米」は、単なる食べ物に留まらず、心を込めた「おもてなし」の象徴です。日本の食文化における「おもてなし」の根底には、米を育てる人々への感謝と、米を食べることで自然と他者との絆を深めるという精神が根付いています。 米には、農家の人々が大切に育てた愛情が詰まっています。その一粒を大切に食べることで、私たちは感謝の気持ちを示し、他者への思いやりを表現しています。これこそが、米文化から学んだ「おもてなし」の精神なのです。 米文化とおもてなしが織り成す、日本ならではの「心の実り」 日本の「おもてなし」の美しさは、特別な行動にあるのではなく、日常の中に息づいているところにあります。उदाहरण के लिए、私が家で米を研いでいるとき、母がよく言っていた「米を無駄にしてはいけない」という言葉を思い出します。米は単なる食材ではなく、命そのものだという認識が、私たちの生活の中で根付いています。 「米を炊く」という行為は、ただの食事の準備ではありません。यह है、私たちの食卓に「命」を迎え入れる儀式のようなものです。私は子供の頃、祖母から「米一粒を大切にしなさい。食べることが、命をいただくことだから」と教わりました。その言葉を胸に、私は今日も「いただきます」と心を込めてご飯を食べています。 भी、毎年お正月には家族全員でお餅をつきます。このとき、祖母が「米には命が宿っている。इसीलिए、感謝の気持ちを込めて食べなさい」と言いながら、みんなで手を合わせてお餅をつきます。この儀式の背後には、米を大切にする心があり、それが家族の絆をより強くしているのです。 मेरा अनुभव:米とおもてなしが生み出す心のつながり 私が実際に農家の方々と触れ合い、田んぼでの作業を体験したときのことを思い出します。暑い夏の日、手が土で汚れ、汗が滴る中で作業をしている農家の人々を見て、「米を育てることはこんなにも大変なんだ」と痛感しました。その時、米一粒に込められた命と、そこに注がれる愛情を感じ、心から「いただきます」と言うことが、どれほど重要なことなのかを実感しました。 数年前、私は友人を日本に招待したとき、手作りのご飯を振る舞いました。その友人は日本の食文化に非常に興味があり、特に「おもてなし」の精神を学びたがっていました。私は自分の家で炊いたご飯を彼に出し、こう言いました。「これは、ただのご飯じゃない。米には農家の人々の愛情が詰まっているんだ」と。 友人はその言葉に深く感動し、「こんなにも心がこもった食事は初めてだ」と言ってくれました。यह है、単なる料理を超えた、心からの「おもてなし」だったからこそ、彼もその温かさを感じてくれたのでしょう。米を通して伝えられる感謝や愛情、それが「おもてなし」の本質なのだと思います。 あなたの体験を教えてください! この記事を読んで、あなたも「おもてなし」や米文化に触れたことがありますか?あなたの体験をぜひ教えてください。コメントでシェアしていただけると嬉しいです。भी、अगर आपको यह लेख पसंद है、ぜひシェアして広めてください。आपका शब्द、私にとって何よりの励みです。 「米文化」と「おもてなし」の心は、私たち日本人が大切にしている文化の根底にあります。これを知ることで、より深く日本の美しさを感じ、世界中の人々との絆を強くできると信じています。कृपया、次回も一緒に日本の魅力を再発見しましょう!ブックマークして、またお越しくださいね。