🐉「火を吐かず、神として祀られる」日本の龍が世界のドラゴンと決定的に違う理由とは?

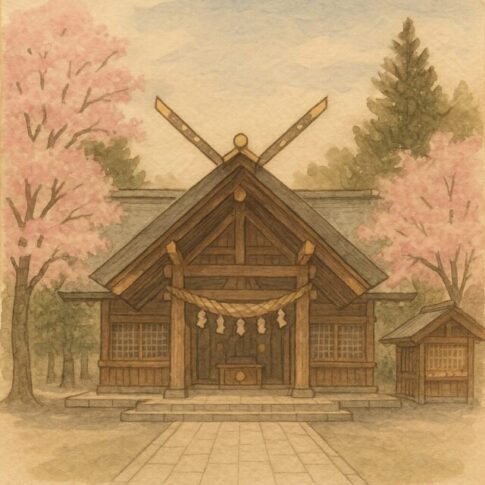

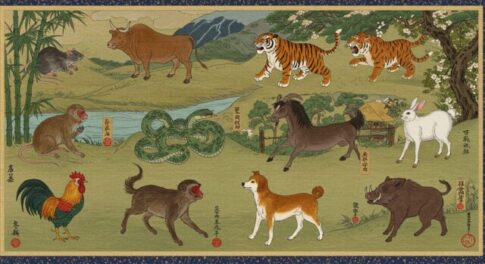

नमस्ते、日本文化と神話を世界に届けるブロガーのぐっちーです。 あなたが「ドラゴン」と聞いて思い浮かべるのは、火を吐き、城を焼き、勇者に討たれる怪物ではありませんか? でも、日本で“龍”と呼ばれる存在は、それとはまったく違う意味を持ちます。 その日、僕は「龍」と目が合った—— ある梅雨の日、僕は埼玉県の秩父神社を訪れました。雨に濡れた境内の奥、社殿に彫られた「つなぎの龍」と目が合った瞬間、体の奥から静かな感動が湧き上がりました。 その龍は恐ろしくも、美しく、そして不思議な温かさをたたえていました。 「これは、モンスターじゃない。神だ。」 その気づきから、日本の龍を深く調べ始めたのです。 📖【第1章】なぜ日本で龍は“神”なのか? 日本の龍の起源は古代中国の龍神信仰にあります。 中国でも龍を神として信仰する文化はありましたが、時代と共に龍は皇帝の権威の象徴とされ、力や幸運の象徴としても崇拝されるようになりました。 वहीं दूसरी ओर、日本ではそれが仏教や神道、蛇信仰と融合し、「水の神」「天の神」として独自進化を遂げました。 दूसरे शब्दों में、龍は日本では自然そのものの化身であり、破壊者ではなく、守護者として崇められてきたのです。 इसीलिए、神社の屋根、欄間、手水舎には今も龍が息づいているのです。 🐉【第2章】日本の龍の姿は「静と動の美」 要素 日本の龍 印象 姿 細長く蛇のよう、鱗と角 天と地をつなぐ 顔 髭、鋭い目、智慧を感じる 威厳と知性 翼 なし(雲や雷と一体化) 空を雲とともに舞う 能力 水・雷・雨・風を操る 自然そのもの 西洋のドラゴンのような“火と破壊”ではなく、日本の龍は“恵みと調和”の象徴なのです。 🌍【第3章】西洋ドラゴンとの決定的な違いとは? 日本の龍と西洋のドラゴンの違いを分かりやすく区分すると、以下のようになります。 比較 日本の龍 西洋のドラゴン 属性 水・雷・知恵・自然 火・破壊・欲望 存在意義 神・守護者 モンスター・敵役 出現場所 山、川、神社、空 洞窟、塔、地下 社会的立場 信仰対象・神格 討伐対象・敵役 ドラゴン=倒すもの龍=祈るもの この視点の違いが、文化の深さの差を物語っています。 📚【第4章】龍が登場する、心を揺さぶる日本神話 🐍 八岐大蛇(ヤマタノオロチ) 8つの頭と尾を持つ怪物。高天原を追放されたスサノオノミコトが知恵と勇気でこれを倒し、草薙剣を得た伝説。日本神話における“龍との対峙”の象徴です。 一説では、八岐大蛇は斐伊川の氾濫を偶像化したともされ、この時代から龍=水の化身というイメージが定着したとも考えられます。...