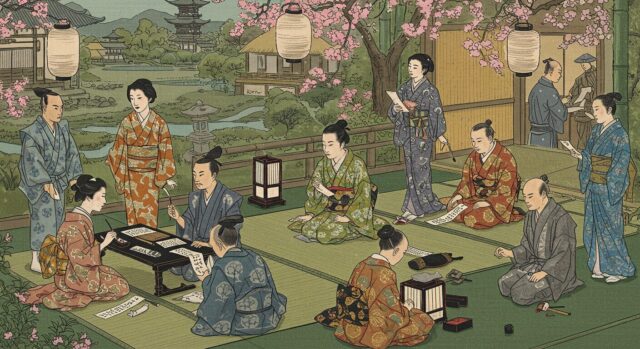

和歌と百人一首第十一首から第十五首について

和歌は翻訳では伝えきれない深い味わいや美しさを持っています。その背景や言葉の響き、余白に潜む意味が、日本語独特の感性によって表現されています。यहाँ、百人一首第十一首から第十五首を取り上げ、ローマ字読みとともにその魅力を解説します。

第十一首:参議篁

わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ あまの釣舟

ローマ字表記:

Wata no hara Ya so shima kakete Kogi idenuto Hito ni wa tsugeyo Ama no tsuribune

意味:

広大な海原を無数の島々を越えて船を漕ぎ出したと、人々に伝えてくれ、漁師の釣舟よ。

背景:

参議篁(小野篁)は平安時代の官僚であり歌人です。この和歌は、隠岐へ流刑となり寂しく小さな島へ行く心情を詠っています。

翻訳では伝わらない良さ:

内容を知らずに読むと、まるで大海原へ漕ぎ出すかのような表現に感じるかもしれませんが、この歌は小さな島へ流刑となる参議篁の寂しげな様子が詠まれています。

第十二首:曽禰好忠

天つ風 雲の通ひ路 吹きとぢよ 乙女の姿 しばしとどめむ

ローマ字表記:

Ama tsu kaze Kumo no kayoiji Fuki tojiyo Otome no sugata Shibashi todomemu

意味:

天の風よ、雲の道を吹き閉じてくれ。天女の姿をしばらくここに留めておきたいから

背景:

曽禰好忠は平安時代中期の歌人です。この歌では、広がる海原を漕ぎ進む様子が詠まれています。「八十島かけて」という表現が、無数の島々を旅する壮大なスケールを感じさせます。भी、「人には告げよ」という一節に、自分の旅路の決意や期待が込められています。

翻訳では伝わらない良さ:

「天つ風」という冒頭の言葉は、和歌特有の枕詞で、天上世界への想像を誘います。भी、「吹きとぢよ」の直接的な命令形は、日本語の響きに緊張感とリズムを与え、訳文では再現が難しい感情のニュアンスを含んでいます。

第十三首:陽成院

筑波嶺の 峰より落つる みなの川 恋ぞつもりて 淵となりぬる

ローマ字表記:

Tsukubane no Mineyori otsuru Minano kawa Koi zo tsumorite Fuchi to narinuru

意味:

筑波山の峰から流れ落ちる川のように、私の恋は積もり積もって深い淵となってしまった。

背景:

陽成院は平安時代の天皇です。この歌では、筑波山の峰から流れ落ちる川を、深まる恋心に例えています。「淵となりぬる」という結末が、抑えきれない感情の深まりを暗示しています。

翻訳では伝わらない良さ:

「みなの川」という具体的な地名と自然描写が、和歌特有の親近感を与えます。भी、「つもりて淵となりぬる」という言葉遊びが、日本語の語感に密接に関連し、恋の深さをより印象的に表現しています。

第十四首:河原左大臣

陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし 我ならなくに

ローマ字表記:

Michinoku no Shinobumojizuri Dare yue ni Midare somenishi Ware naranaku ni

意味:

陸奥の「しのぶもぢずり」の模様のように、私の心は誰のせいで乱れ始めたのか。私の意志ではないのに。

背景:

河原左大臣は、平安時代の公卿で歌人でした。「しのぶもぢずり」は陸奥の染織模様であり、この和歌では恋の乱れた心を象徴しています。「誰ゆゑに」という問いが、恋心の原因への切実な探求を表現しています。

翻訳では伝わらない良さ:

「しのぶもぢずり」の具体的な文化的背景や視覚的なイメージは、翻訳で完全に伝えることが難しいものです。भी、日本語の音韻やリズムが恋の複雑な感情を強調しています。

第十五首:光孝天皇

君がため 春の野に出でて 若菜摘む 我が衣手に 雪は降りつつ

ローマ字表記:

Kimi ga tame Haru no no ni idete Wakana tsumu Waga koromode ni Yuki wa furitsutsu

意味:

あなたのために春の野に出て若菜を摘むと、私の袖に雪が降り続いています。

背景:

光孝天皇(830–887)は平安時代の天皇です。この歌では、愛する人のために春の野で若菜を摘む姿が描かれています。雪が降り続く中でも、その行為に込められた献身的な愛情が際立ちます。

翻訳では伝わらない良さ:

「春の野に出でて」という冒頭のリズムが、春の明るい情景を生き生きと描写しています。भी、「若菜摘む」という行動が日本文化特有の春の儀式や自然との調和を象徴し、これも翻訳では捉えにくい要素です。

सारांश:和歌以外の翻訳の難しさと日本語の良さ

和歌の翻訳では、その音韻やリズム、語感、文化的背景を完全に伝えることが難しいです。日本語は、一つの言葉に複数の意味を持たせることで、余白の中に多くの情報を詰め込む言語です。इसलिए、和歌の短い形式の中にも豊かな感情や情景が凝縮されています。

इसके अतिरिक्त、日本語特有の枕詞や掛詞は、言葉遊びや韻律によって、和歌の魅力をより一層引き立てていますが、これらは他言語への翻訳では表現しきれません。उदाहरण के लिए、「しのぶもぢずり」のような地域特有の文化や習慣、地名に根ざした表現は、元の背景を知らなければその深い意味を理解するのが難しいです。

भी、日本語の音の美しさやリズムが、感情の抑揚や詩的なムードを伝える重要な要素となっています。これを翻訳に組み込むことは容易ではなく、単なる意味の移植では和歌の真の価値を損ねる可能性があります。

それでも和歌の翻訳は、日本文化の魅力を他言語話者に伝える重要な試みです。翻訳者は原文に対する深い理解と感性をもって、新しい形でその美しさを表現する努力を重ねています。和歌が持つ独自性を感じながら、それを共有する喜びが日本語で詠むことの特権とも言えるでしょう。

![[साइलेंस अल्टीमेट लक्जरी है] क्योटो में 3 छिपे हुए रत्न जो केवल स्थानीय लोगों के बारे में जानते हैं: क्योटो में 3 छिपे हुए रत्न।:"प्रामाणिक जापान" जो उन विदेशियों को प्रभावित करेगा जो यात्रा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/04/image8-1-485x264.jpg)

![यह एक शिल्पकार के हस्तकला की तरह है] बस अपने iPhone में डाल दिया! जापान की "गॉड" वेंडिंग मशीनों ने एक ऐसे भविष्य का अनुभव किया है जहां सुरक्षात्मक फिल्में पूरी तरह से लागू होती हैं](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/06/Whisk_ff80c60e6c-485x264.jpg)

उत्तर छोड़ दें