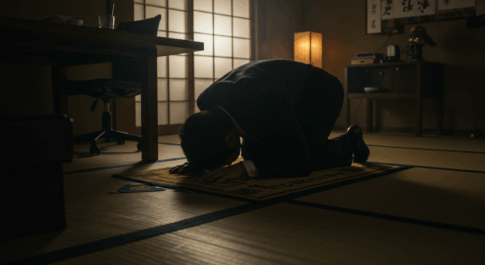

古今和歌集 春上 第11–20首の魅力

『古今和歌集』は、日本の和歌の美しさが凝縮された作品集です。Esta vez、春の部上巻から第11首から第20首までの和歌を取り上げ、その背景や意味、翻訳では伝えきれない魅力を探ります。

第11首 作者:忠峯(みぶのただみね)

和歌:

春きぬと 人はいへとも 鶯の なかぬかぎりは あらじとそ思ふ

ローマ字読み:

Haru kinu to hito wa ihetomo uguisu no nakanu kagiri wa araji toso omou

意味: 春が来たと人は言うけれど、鶯がまだ鳴かない限りは、本当に春が来たとは言えないだろうと思う。

背景: この歌は春の到来を待つ人々の期待と、その兆しを鶯の声に求める感性を詠んでいます。

翻訳では伝わらない良さ: “なかぬかぎり”という表現には、単に鳴かないこと以上の焦燥感や期待が込められています。

第12首 作者:源正純(みなもとのまさずみ)

和歌:

谷風に とくるこほりの ひまごとに うちいづる浪や 春のはつ花

ローマ字読み:

Tanigaze ni tokuru kohori no hima goto ni uchi iduru nami ya haru no hatsu hana

意味: 谷風に溶ける氷の隙間から、静かに流れる波が見える。その波はまるで春の初めての花が咲くようだ。

背景: 春の始まりを自然の情景を通して描き、微細な変化に気づく感受性が表れています。

翻訳では伝わらない良さ: “ひまごとに”という表現が持つ間の美しさや、氷解の音と動きを視覚的に感じさせる描写は日本語独特の感覚です。

第13首 作者:紀友則(きのとものり)

和歌:

花のかを 風のたよりに たぐへてぞ 鶯さそふ しるべにはやる

ローマ字読み:

Hana no kawo kaze no tayori ni takuete so uguisu sasou shirube ni hayaru

意味: 花の香りが風に乗って運ばれてきて、それが鶯を誘い、春の訪れを教えてくれるかのようだ。

背景: 花と鶯、風が調和し、春を告げる情景を詠んだ歌です。

翻訳では伝わらない良さ: “しるへにはやる”は、導きに従う鶯の自然な動きを描いており、これを文字通り翻訳することは難しいです。

第14首 作者:大江千里(おおえのちさと)

和歌:

鶯の 谷より出づる 声なくば 春来ることを たれか知らまし

ローマ字読み:

Uguisu no tani yori izuru koe nakuba haru kuru koto wo tareka shiramashi

意味: 鶯の声が谷から響いてこなければ、誰が春の到来を知ることができるだろう。

背景: 春を告げる象徴としての鶯の存在を讃えた歌です。

翻訳では伝わらない良さ: “たれか知らまし”という推量の表現が持つ余韻は、日本語ならではのニュアンスです。

第15首 作者:在原棟梁(ありわらのむねはり)

和歌:

春たてと 花もにほはぬ 山里は ものうかるねに 鶯ぞ鳴く

ローマ字読み:

Haru tate to hana mo niowanu yamazato wa monoukaru ne ni uguisu zo naku

意味: 春が来たとは言うけれど、花がまだ香らない山里では、物憂げな音色で鶯が鳴いている。

背景: 春を待つ心と現実の風景が微妙に重ならない情景を描写しています。

翻訳では伝わらない良さ: “ものうかる”という言葉の持つ哀愁や、自然との一体感が感じられる歌です。

第16首 作者:読人知らず

和歌:

野辺ちかく 家ゐしせれば 鶯の 鳴くなるこゑは あさなあさなきく

ローマ字読み:

Nobe chikaku iei shisereba uguisu no naku naru koe wa asana asana kiku

意味: 野辺の近くに住んでいるので、鶯の鳴く声を毎朝聞くことができる。

背景: 自然との近しい暮らしの中で、日々の喜びとして鶯の声を感じる静かな幸福感を詠んでいます。

翻訳では伝わらない良さ: “あさなあさな”という繰り返しの表現が、日々続く穏やかな日常の美しさを感じさせます。

第17首 作者:読人知らず

和歌:

かすかのは 今日花焼きそ 若草の 妻も籠れり 我も籠れり

ローマ字読み:

Kasuka no wa kyou hanayaki so wakakusa no tsuma mo komore ri ware mo komore ri

意味: かすか野で、今日は草を焼かないでほしい。若草が芽吹き始め、私も妻もその美しさに包まれているのだから。

背景: 春の生命力を象徴する若草に注目し、自然の美を守る願いを込めた歌です。

翻訳では伝わらない良さ: “籠れり”という言葉に込められた包容感が、日本語のニュアンスを際立たせています。

第18首 作者:読人知らず

和歌:

かすが野の とぶひの野守 出でて見よ いまいくかありて 若菜摘みてむ

ローマ字読み:

Kasuga no no tobuhi no nomori idete miyo ima ikuka arite wakana tsumitemu

意味: かすか野の遠くで火を守る人よ、外に出て見てごらん。あとどれくらいで若菜を摘む季節になるのだろうか。

背景: 自然の中での春の到来を待つ期待感を詠んだ歌です。

翻訳では伝わらない良さ: “若菜摘みてむ”という未来を見据えた表現が、希望と楽しみを想起させます。

第19首 作者:読人知らず

和歌:

深山には 松の雪谷 消えなくに 宮こはの辺の 若菜摘みけり

ローマ字読み:

Miyama ni wa matsu no yukidani kienakuni miyako wa no be no wakana tsumikeri

意味:

深い山中では、松に積もった雪が谷間でまだ消えないが、都の近くでは若菜が摘み取って遊んでいる。

背景:

季節の移ろいが場所によって異なることを詠んでいます。自然の厳しさが残る深山と、春の訪れを感じる都の対比が美しい歌です。

翻訳では伝わらない良さ:

“松の雪谷”という具体的な自然描写と、“若菜摘み”という春の儀式的な行動の対比が、日本の四季を際立たせています。También、「消えなくに」の響きが、冬の名残を詠嘆的に伝えています。

第20首 作者:読人知らず

和歌:

梓弓 押して春雨 けふふりぬ 明日さへ降らば 若菜摘みてむ

ローマ字読み:

Azusayumi oshite harusame kefu furinu asu sae furaba wakana tsumitemu

意味:

梓弓を引くように、春雨が今日も降っている。もし明日も降るならば、その雨の中で若菜を摘むことにしよう。

背景:

春雨の降る様子と、季節の風習である若菜摘みが描かれています。雨の中でも季節を楽しもうとする姿勢が表れています。

翻訳では伝わらない良さ:

“梓弓押して”という比喩的表現が、日本語の美的感覚を伝えます。También、「降らば若菜摘みてむ」という語調が未来への希望を秘めており、しっとりとした日本の春雨の雰囲気を生き生きと感じさせます。

resumen

これらの和歌は、自然の微妙な変化や感情を五感で捉え、繊細に表現しています。日本語の独特な言い回しや音の響きが、原文ならではの美しさを生み出しています。これを通じて、日本の文化や自然への感謝の心を感じ取ることができます。

Deja una respuesta