百人一首 第四十一首から第四十五首の魅力

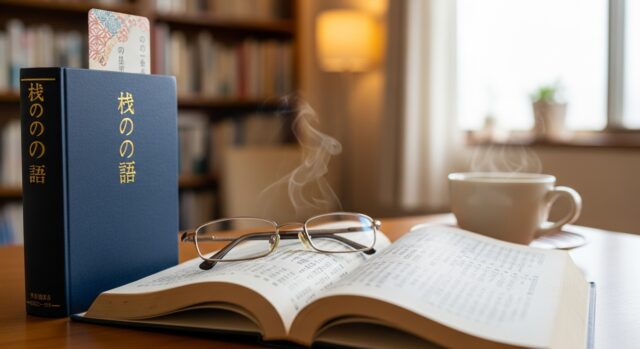

日本の和歌は、その短い形式の中に深い情感や自然描写を閉じ込めています。ここでは百人一首の第四十一首から第四十五首を取り上げ、ローマ字読み、意味、背景、そして翻訳では伝わらない美しさを詳しく解説します。各作者の名前と読みも付記しています。

第四十一首:壬生忠見(みぶのただみ)

和歌:

恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか

ローマ字読み:

Koisutefu Waga na wa madaki Tachinikeri Hito shirezu koso Omoi someshika

- 意味: 「恋している」という噂が早くも私の名として立ってしまった。誰にも知られず、こっそり恋をし始めたはずなのに。

- 背景: この歌は、恋の噂が広まる切なさを詠んでいます。「恋すてふ」の響きには、平安貴族の恋愛観が色濃く反映されています。

- 翻訳では伝わらない良さ: 「恋すてふ」という独特の古語の美しさと、わずかな言葉で恋愛の悲哀を描き出す技法は、日本語ならではの魅力です。

第四十二首:清原元輔(きよはらのもとすけ)

和歌:

ちぎりきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波越さじとは

ローマ字読み:

Chigirikina Katami ni sode o Shiboritsutsu Sue no Matsuyama Nami kosaji to wa

- 意味: あなたと契りを交わしましたね。お互いに涙で袖を濡らしながら、末の松山を波が越えるようなことはないと誓ったのに。

- 背景: この歌は、愛の誓いを裏切られた悲しみを詠んでいます。「末の松山」は、現実には波が届かない場所として誓いの象徴となっています。

- 翻訳では伝わらない良さ: 「末の松山 波越さじ」という比喩の巧みさや、涙を「袖をしぼりつつ」と表現する感覚の繊細さは、日本語特有のものです。

第四十三首:中納言敦忠(ちゅうなごんあつただ)

和歌:

あひ見ての のちの心に くらぶれば 昔は物を 思はざりけり

ローマ字読み:

Ai mite no Nochi no kokoro ni Kurabureba Mukashi wa mono o Omowazarikeri

- 意味: あなたと実際に会ってからの気持ちに比べると、会う前の思いなど、本当に物足りないものでした。

- 背景: この歌は、恋の高まりを詠んだものですが、心理描写が豊かです。

- 翻訳では伝わらない良さ: 「のちの心にくらぶれば」の構造の美しさや、思いを段階的に描き出す言葉の重なりが、翻訳では再現しにくい感覚を伝えます。

第四十四首:中納言朝忠(ちゅうなごん あさただ)

和歌:

あふことの 絶えてしなくは なかなかに 人をも身をも 恨みざらまし

ローマ字読み:

Au koto no Taete shinakuba Nakanaka ni Hito o mo mi o mo Uramizaramashi

- 意味: 会うことが完全になくなってしまえば、いっそのこと、あなたも自分も恨まずに済むのに。

- 背景: この歌は、切ない恋心とそれに伴う葛藤を詠んでいます。恋愛の心理的な深みを表しています。

- 翻訳では伝わらない良さ: 「なかなかに」というニュアンスの曖昧さや、恋愛感情を微妙に表現する日本語の柔らかさが、英語には完全に移しきれません。

第四十五首:謙徳公(けんとくこう)

和歌:

あはれとも いふべき人は 思ほえで 身のいたづらに なりぬべきかな

ローマ字読み:

Awaretomo ifubeki hito wa omohoede mi no itazurani nari nubekikana

- 意味: ああ、私のことを哀れだと言ってくれる人は思い浮かばず、このまま虚しく死んでしまうのだろうか。

- 背景: この和歌は、謙徳公が付き合っていた女性に冷たくされ、最終的には会うこともできなくなった状況から詠まれました。彼は、愛する人からの同情や慰めを求める気持ちを表現しつつ、孤独感と絶望感を強く感じています。この歌は、平安時代の貴族たちが和歌を通じて感情を表現する文化的背景をよく示しています。

- 翻訳では伝わらない良さ: 和歌の魅力は、その言葉の響きやリズム、そして文化的な背景にあります。翻訳では、以下のような微妙なニュアンスが失われがちです。

まとめ

和歌は日本の文化の中で自然と感情、比喩の美を一つに融合させる芸術です。その背景にある文化や歴史を知らずに単に翻訳された言葉を見るだけでは、その真の魅力に触れることは難しいでしょう。しかし、和歌に触れることで、日本人がどのように感情を言葉に込めてきたかを理解することができます。翻訳を超えて心に響く和歌の美を、日本語を通じてぜひ感じてみてください。

最後に

百人一首には多くの恋の歌が詠まれています。それだけ恋心は複雑だと言うことでしょうし、国も時代も関係なく、複雑なのが恋心かもしれませんが、和歌の表現は本当に様々なものがあります。仮に題材はほとんど同じことでも、人によって表現の仕方が全く違う。そういう違いを探し、感じてみるのも楽しいのではないでしょうか。

コメントを残す