こんにちは、日本の社会や文化を海外に伝えるブロガー ABETACK(あべたく) です。

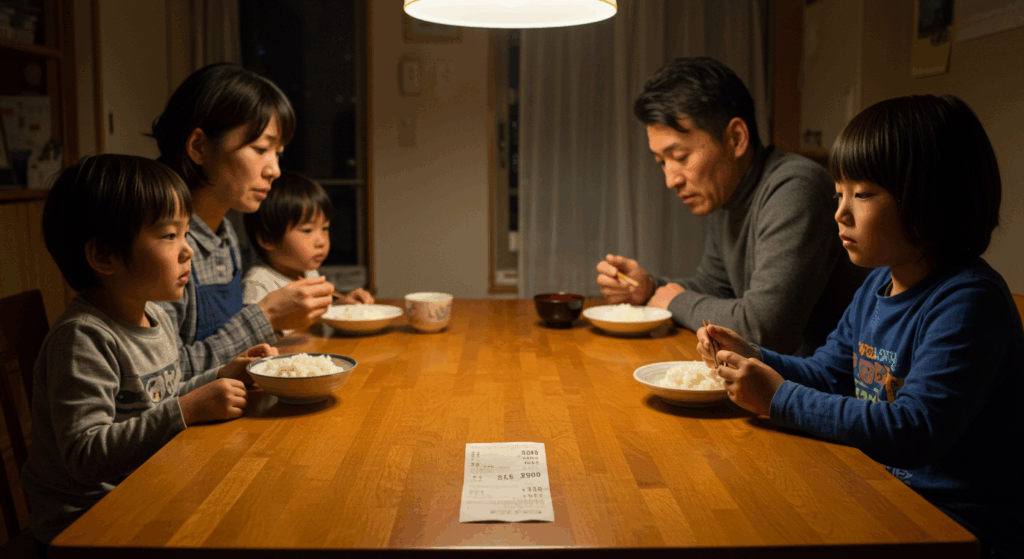

2024年の夏、私は近所のスーパーに夕飯用の米を買いに行きました。

ところが棚は空っぽ。残っているのは高級銘柄の10kg袋だけで、値札はいつもより700円以上も高い。店内には「お一人様1袋まで」の張り紙。普段は当たり前のようにあった“白いご飯”が、突然遠い存在になったのです。

それが「令和の米騒動」と呼ばれる出来事の始まりでした。

なぜ日本で米不足と価格高騰が起きたのか?

この記事では、原因・政府の対応・社会的影響・国際比較・私の体験を織り交ぜて紹介します。

最後には「あなたの国の食卓だったら?」という問いを投げかけますので、ぜひコメントを残してくださいね。

令和の米騒動とは?その背景と原因

需給バランスの崩壊と価格の高騰

2024年、日本の米の作況指数は平年並みでした。

しかし「不足するかも」という不安心理が需要を膨らませ、投機行動も加わり、価格は高騰。

卸売市場ではトン単位での取引価格が急上昇し、家庭の食卓にまで影響しました。

在庫の減少と買い占め行動

2022年から続く在庫の減少も拍車をかけました。

2024年夏には「米不足」がニュースで流れ、消費者の買い占めが始まりました。

私も実際、スーパーで「あと1袋しかない」という状況に遭遇し、胸がざわついたのを覚えています。

気候変動と生産量の低下

北海道・東北の大産地では、猛暑・台風・集中豪雨が重なり、生産量の低下が顕著に。

農家の知人は「稲刈りのタイミングを外すと一気に品質が落ちる。今年は本当に難しかった」と語っていました。

政府の対応:備蓄米とその限界

備蓄米とは?

備蓄米は、災害や不作に備えて政府が蓄える米。日本では1995年から制度化され、国民の命綱となっています。

備蓄米の放出と在庫減少

2025年、農水省は市場安定化のため81万トンの備蓄米を放出。

しかしそれでも価格の下落にはつながらず、消費者不安を抑えきれませんでした。

6月時点の備蓄在庫は30万トンに減少し、海外からの輸入も検討されています。

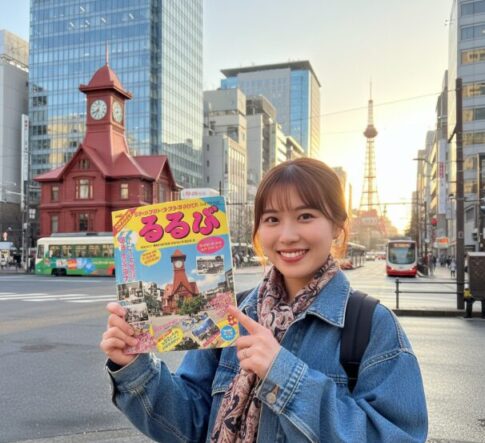

実際に備蓄米を食べてみた

私自身、10kgの備蓄米を購入してみました。炊飯器の蓋を開けた瞬間、普段の銘柄米と比べると香りは控えめ。食べてみると少し淡白ですが、十分に美味しい。「これが家にある安心感」は、値段以上の価値でした。

令和の米騒動が与える影響

消費者生活への影響

普段の食卓から外食まで、「ライス大盛り有料化」「おにぎり価格の上昇」が広がっています。

SNSでは「米が贅沢品になってきた」という声すら出ています。

農家への影響

一方で農家は複雑。価格が上がれば収入増につながりますが、肥料・燃料の高騰で利益は相殺されがち。

農家の友人から「高値でも生産コストを考えると厳しい」と聞き、農業経営の難しさを実感しました。

社会不安と投機

一部では米の転売や「備蓄米の買い占め」が起き、社会不安を拡大。

「米を求めて並ぶ人々」という映像は、日本では非常に異例で、多くの国民を動揺させました。

今後の展望 : 令和の米騒動は収束するのか?

2025年秋が正念場

専門家は「2025年秋が重大局面」と予測。

需給改善が進まなければ、さらに価格が上昇し、輸入依存が強まる恐れがあります。

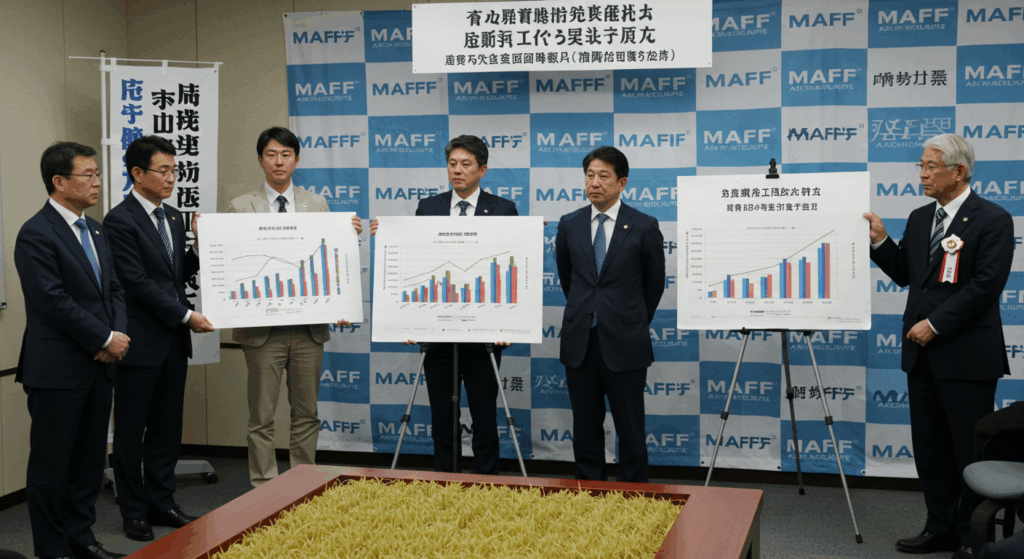

農水省と政府の対策

農水省は国内農家への増産支援や備蓄制度の強化を進めています。

しかし、気候変動という不確実要因が残る以上、食料安全保障は長期的な課題です。

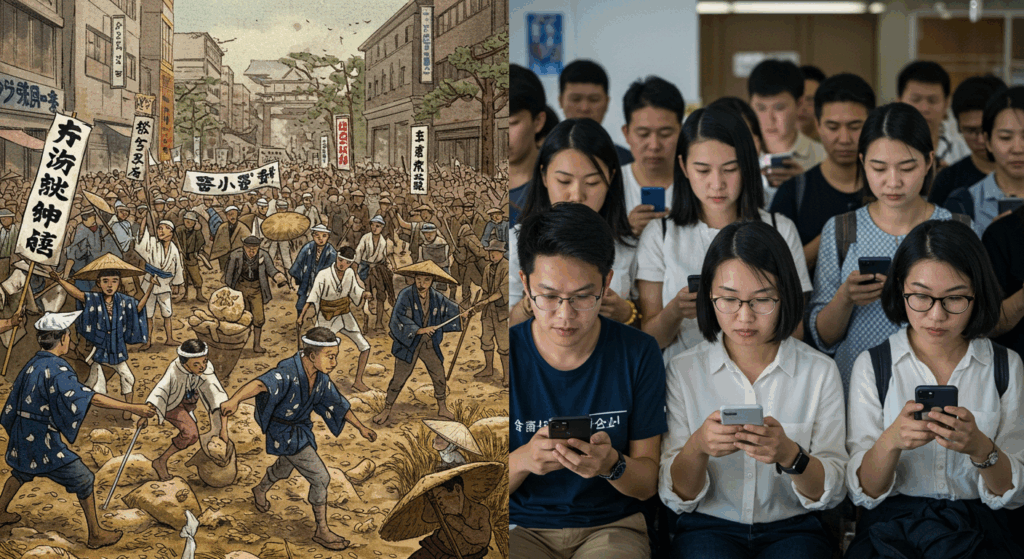

歴史的視点 :大正の米騒動との比較

1918年の大正の米騒動では、暴動が全国に広がり政治危機を招きました。

対して「令和の米騒動」は、SNSでの拡散と買い占めが特徴。

暴動ではなく「デジタル時代の社会不安」として表れているのが大きな違いです。

国際比較: 世界の食料危機と令和の米騒動

海外の主食不足との違い

アフリカや中東の小麦不足は戦争や輸送問題が原因ですが、日本の米不足は心理的不安+気候変動が大きな要素。

同じ「食の危機」でも、国ごとに事情は異なります。

あなたの国ならどうする?

パンが突然2倍の値段になったら? パスタが店から消えたら?

日本の「令和の米騒動」は、誰にとっても“他人事ではない”出来事なのです。

令和の米騒動が教えてくれること

令和の米騒動は、単なる価格変動ではなく、

「食の安心感」そのものを揺さぶる社会現象でした。

私は実際に備蓄米を食べ、「備えの大切さ」を痛感しました。

そして同時に、日本の食文化が“米”にどれほど依存しているかを再認識しました。

👉 あなたの国では、主食不足にどう備えていますか?

👉 ぜひコメント欄で教えてください。記事が参考になったら、ブックマーク・シェアもお願いします!

コメントを残す