「日本人って、どうして色にこんなに敏感なの?」🤔

京都を一緒に歩いていたとき、フランス人の友人が驚いたように私にそう尋ねました。

桜の花びらを思わせる淡い 桜色、深い夜空のような 藍色、芽吹いた若葉の 若草色。

日本語にはなんと 400以上の伝統色 が存在し、自然や文化と深く結びついています。

この記事で私がお伝えしたいのは、

👉 日本人の色彩感覚は「文化を理解するカギ」である、ということ。

あなたが日本を訪れるとき、または日本のデザインに触れるとき、この記事を読めば“色の見え方”がきっと変わります✨

日本人の色彩感覚の特徴

400以上の伝統色に込められた意味 🎨

「赤」「青」「緑」だけじゃない!

日本語には「藍色」「茜色」「浅葱色」「若草色」など、自然を由来とする繊細な色名が数多くあります。

英語では「Light Blue」「Dark Green」といった表現で色を分けますが、日本語は「色そのもの」に固有の名前を与えます。これは世界でも珍しい文化的特徴です。

📚 書籍紹介:『日本の伝統色を知る』(小林重順 著)は、日本人の色彩感覚を体系的に学べる名著として知られています。

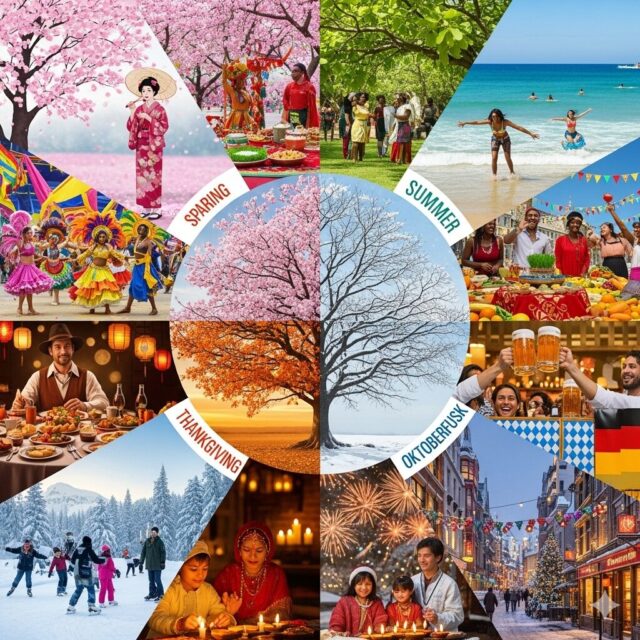

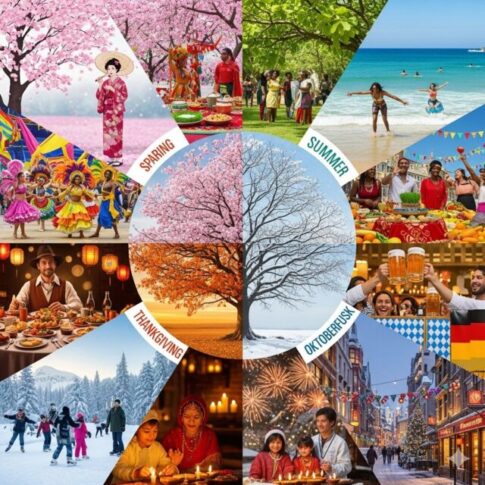

四季と自然が生んだ色彩文化

四季ごとの色の移ろい 🍁🌸❄️☀️

日本は四季がはっきりしているため、季節ごとに色のイメージが変わります。

- 🌸 春:桜色、薄紅色 ― 命の芽吹き

- ☀️ 夏:藍色、翡翠色 ― 涼やかさ

- 🍁 秋:紅葉色、黄金色 ― 豊かさと成熟

- ❄️ 冬:雪白、墨色 ― 静寂と無垢

江戸時代の浮世絵や和歌にも、四季折々の色彩が表現されています。

これはフランスや中国の文化と比べても、特に「季節の移ろい」に寄り添う点でユニークです。

侘び寂びと色彩感覚

控えめな色を好む理由 🍵

日本の美意識「侘び寂び」は、派手さではなく“控えめな美”を大切にします。

- 茶道:金銀よりも「土の色」が尊ばれる

- 庭園:苔の緑や石の色が美とされる

「鮮やか=豊かさ」と考える国が多い一方で、日本では「経年の落ち着いた色」にこそ美しさを見出します。

現代デザインに生きる色彩感覚

世界が評価するミニマルな配色 🏯✨

ファッションや建築、インテリアにおいても、日本人の色彩感覚は今も息づいています。

- 白・黒・グレーを基調にする

- 差し色として淡い赤や藍色を使う

- 余白を活かし、色を際立たせる

海外デザイナーからは「日本人のデザインは静けさと調和を象徴している」と高く評価されています。

色の文化的な意味と海外との違い

白・赤・青の象徴の違い 🌍

同じ色でも、国によって意味が異なります。

- ⚪ 白:日本=純粋・清潔/中国=喪/欧米=結婚式

- 🔴 赤:日本=祝い・生命力/中国=繁栄/フランス=情熱

- 🔵 青:日本=誠実・冷静/欧米=信頼・高貴

こうした比較をすると、日本人の色彩感覚が「自然と文化を融合したもの」であることが見えてきます。

生理的要因と色彩感覚

瞳の色で変わる色の見え方 👁

黒や茶色の瞳を持つ日本人と、青や緑の瞳を持つ欧米人では、色の見え方に違いがあると言われています。

青い瞳は鮮やかな色に敏感で、黒い瞳は落ち着いた色を心地よく感じやすい。

つまり、日本人が淡い色や侘び寂びを好むのは「文化」だけでなく「身体的特徴」も影響しているのです。

世界に広がる日本人の色彩感覚

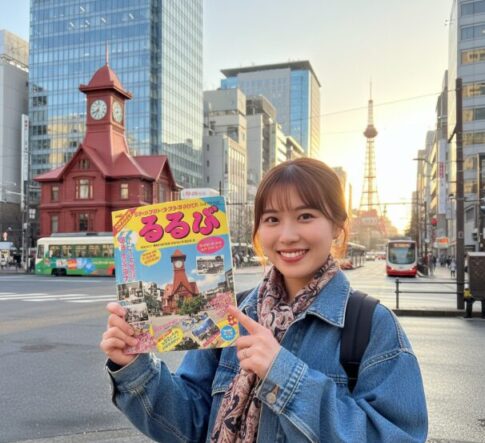

海外から見た日本の色のイメージ ✈️

外国人観光客からは、

「日本の色は静かで心が落ち着く」

「京都の寺院や庭園の配色に感動した」

といった声をよく耳にします。

今や日本の色彩感覚は、海外のデザインやアートにも影響を与えており、世界が注目する“文化資産”になっています。

まとめ:あなたへの問いかけ

日本人の色彩感覚は、

🌸 自然

🍵 侘び寂びの文化

📚 歴史(江戸時代からの配色)

👁 生理的要因

が複雑に絡み合って生まれた「総合芸術」です。

👉 あなたの国では、どんな色が文化を象徴していますか?

ぜひコメント欄で教えてください💬

この記事が役立ったと思ったら、ぜひ ブックマークやシェア🔖🔗 をお願いします!

コメントを残す