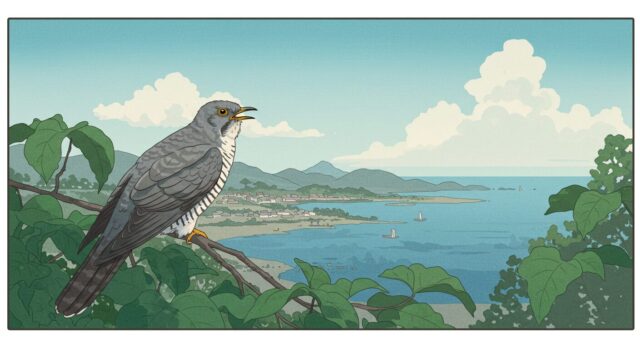

古今和歌集 巻三「夏」161首~168首

इस बार、古今和歌集 巻三「夏」より161首から168首の和歌を取り上げます。それぞれの和歌について、作者名とそのよみがな、和歌の原文、ローマ字表記、意味、背景、そして翻訳では伝わりにくい日本語ならではの良さを解説していきます。

第161首 作者: 凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)

和歌:

郭公 声も聞こえず 山彦は ほかになく音を 答へやはせぬ

ローマ字:

Hototogisu koe mo kikoezu yama biko ha hoka ni naku newo kotae ya ha senu

意味:

ここらではホトトギスの声は聞こえない、こんな時に山彦は、何故ほかの鳴き声を届けてくれないのか。

背景:

殿上の控えの間で、目上の者から「ホトトギスを待つ歌を詠め」と言われたので詠んだもの。ここではホトトギスが鳴く季節を待つのではなく、よそで鳴いている筈のホトトギスの声を待っている。

翻訳では伝わらない良さ:

「声も聞こえず」の表現には、ホトトギスの声のみならず、無茶ぶりを言ってきた目上の人間の「声」の意味も込められていて、不満を込めた言い回しを巧みに隠している。

第162首 作者: 紀貫之 (きのつらゆき)

和歌:

郭公 人まつ山に なくなれば 我うちつけに こひまさりけり

ローマ字:

Hototogisu hito matu yama ni naku nare ba ware uti tukeni koi masarikeri

意味:

ホトトギスが人を待つ山で鳴くのを見ると、私も急に人恋しくなってくる。

背景:

山でホトトギスが鳴いたのを詠んだもので、その鳴き声に訳もなく寂しいと感じた作者の心情が読み取れる。

翻訳では伝わらない良さ:

諸説あるが、「人まつ山」の「まつ」には、「松=待つ」を掛けた意味があり、松山の地で人を待っている作者の心情を表しているともいえる。

第163首 作者: 壬生忠岑(みぶのただみね)

和歌:

むかしへや 今もこひしき 郭公 ふるさとにしも なきてきつらむ

ローマ字:

Mukashi heya ima mo koisiki hototogisu furusato ni simo naki te kituramu

意味:

昔のことが今も恋しいのか、ホトトギスは今も私の古巣の地で鳴いているようだ

背景:

作者が以前に住んでいた土地で聞こえたホトトギスの鳴き声を詠んだ歌で、懐かしいホトトギスの鳴き声に、作者自身の懐かしい気持ちを託している。

翻訳では伝わらない良さ:

「ふるさとにしも」という表現には、「こんな故郷にも」という意味が込められており、他に行くところがある筈なのに、なぜ態々こんなところに来たのか?お前も私も、もう見るべきところがない昔の故郷が恋しいのか?という心情を表している。

第164首 作者名:凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)

和歌:

郭公 我とはなしに 卯花の うき世中に なきわたるらむ

ローマ字読み:

Hototogisu ware to ha nasini unohana no ukiyo no naka ni naki wataru ramu

意味:

ホトトギスが私と同じ身の上でもないのに、嫌な世の中を鳴きながら飛んでいるようだ。

背景:

ホトトギスが鳴いて飛んでいる様子を詠んだ歌。「嫌な世の中」と嘆く作者自身の心情を、ホトトギスに託しているかのようである。

翻訳では伝わらない良さ:

夏を意識してか、「ホトトギス-卯の花」と出した後に、「卯の花-憂き世の中」と 「う」でつなげて 「鳴く-泣く」でまとめており、言葉のブロックを巧みに組み合わせている。

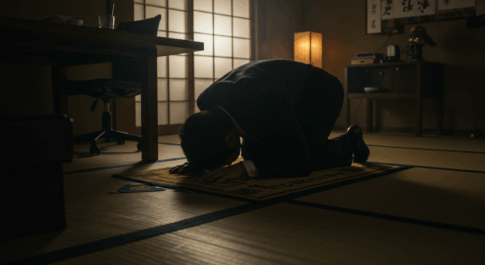

第165首 作者名:遍昭(へんじょう)

和歌:

はちすはの にごりにしまぬ 心もて なにかはつゆを 玉とあざむく

ローマ字読み:

Hatisu ha no nigori ni simanu kokoro mote nanika ha tuyu wo Tama to azamuku

意味:

泥の中でも濁りに染まることもなく育った蓮の葉が、何ゆえに葉の上の露を玉に見せかけ欺く真似をするのだろうか。

背景:

綺麗な露を輝かせる蓮の葉を詠んだ歌。清い心を持って生まれたはずの者が、何故露を宝石に見立てて欺く真似をするのかと詠んでいる。仏教を修めていた作者にとって、それと所以の深い蓮が気になるのだろう。

翻訳では伝わらない良さ:

法華経でも馴染みのある蓮の花が、濁った場所でも綺麗な花を咲かせているという話を背景にしてみると、「にごりにしまぬ 心もて」の文字の裏に美しい花を見せている様にも見える。

第166首 作者名:清原深養父(きよはらのふかやぶ)

和歌:

夏の夜は まだよひながら あけぬるを 雲のいづこに 月やどるらむ

ローマ字読み:

Natu no yoha mada yoi nagara ake nuruo kumo no izukoni tuki yadoru ramu

意味:

夏の夜とは、いよいよという時に明けてしまうものだ。月はどの雲に宿を取るのであろうか。

背景:

夏の夜は短く、あっという間に明けてしまう。月が西に沈まぬうちに日が昇りつつある様子から、夏の夜の儚さを風情豊かに表している。

翻訳では伝わらない良さ:

「らむ」とは「今頃~しているだろう」という意味であり、「月やどるらむ」と表現することで、月はどの雲に宿をとるのか?と月を擬人化している。

第167首 作者名:凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)

和歌:

ちりをだに すゑじとそ思ふ さきしより いもとわがぬる とこ夏のはな

ローマ字読み:

Tiri wo dani sueji to so omou sakiri yosi imoto waga nuru toko natu no hana

意味:

咲いてからずっと、塵ひとつ付けまいと大切にしていた花だ。共に寝るように愛しいとさえ思っているのだ。

背景:

隣人から「とこ夏のはな」が欲しいと頼まれたので、それを断る際に詠んだもの。塵一つすら許さない程に大切にしてきたのだから。余程思い入れのある花なのであろう。

翻訳では伝わらない良さ:

「とこ夏のはな」とは「なでしこ(愛しい女性)」の意味でもあり、妻と共に寝る「床(とこ)」と、常夏の花の「常(とこ)」も同じ音でもある、その「床(とこ)」にも、常夏の花にも塵を付けまいと詠んでいるわけだから、作者にとって妻と同じくらい大切なのが伺える。

第168首 作者名:凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)

和歌:

夏と秋と 行きかふそらの かよひぢは かたへすすしき 風やふくらむ

ローマ字読み:

Natsu to aki to ikikau sora no kayoi ji ha kata e sususiki gaze ya fukuramu

意味:

夏と秋がすれ違うであろう空の通り道では、片方では涼しい風が吹くのであろうか。

背景:

平安時代の旧暦では、六月は夏の最後の月とされていた。その月の最後の日に詠んだもので、空の上では夏と秋が入れ替わっているのだろうかと空想している。

翻訳では伝わらない良さ:

「 行きかふそらの かよひぢは」という表現により、夏と秋が行きかっているかのように擬人化させており、作者の想像力の豊かさを表している。

सारांश

古今和歌集 巻三「夏」の和歌には、自然の美しさと人の心情が繊細に交差する表現が多く見られます。ホトトギスや滝、雨といった自然のモチーフが、ただの風景ではなく、詠み人の心象風景として息づいているのが特徴です。翻訳では伝えきれない余韻や言葉の微妙なニュアンスが、日本語ならではの魅力を際立たせています。これらの和歌を味わうことで、平安時代の人々の感性に触れることができるのではないでしょうか。

![[1980年代 アイドルヒストリーシリーズ 第二回] 『男闘呼組』— "ジャニーズ史上最も異端なロックバンド" 30年の沈黙を破った奇跡の再結成](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-26T100755.405-150x150.jpg)

![टोक्यो से केवल एक घंटा] कामकुरा तक, इतिहास, प्रकृति और उपचार से भरा एक स्थान。4 केके से गंभीरता से स्पॉट की सिफारिश की](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/04/image3-36-485x324.jpg)

उत्तर छोड़ दें