विदेशी प्रशंसकों को "स्प्रिंग जापानी एनीमे" द्वारा मोहित क्यों किया जाता है? -कुरा द्वारा "हीलिंग" और "सहानुभूति" की शक्ति को व्यक्त किया

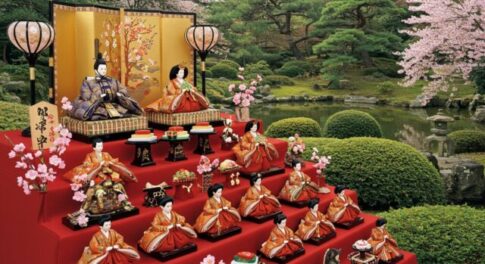

नागानो मकोतो

नमस्ते、यह नागानो मकोतो है! स्प्रिंग ब्रीज、दोपहर में एक नरम स्ट्रोक गाल。फूलों की गंध कहीं से भी बाहर निकल जाती है、पारदर्शी प्रकाश आकाश में चमकता है。 जब मैं अचानक इस तरह के दृश्य में आया、किसी कारण से, क्या आप कभी उदासीन महसूस करते हैं?。 मैं इसे शब्दों में नहीं डाल सकता、लेकिन यह निश्चित रूप से लगता है कि यह आपके दिल की गहराई को हिला रहा है。--यह है、उस एनीमे दृश्य में、यह कुछ समान है。 हाल के वर्षों में、एनीमे और फिल्में जापानी वसंत को दर्शाती हैं、यह सीमाओं के पार एक शांत सहानुभूति है。 चेरी फूल खिलता है、मिलकर मिलें、मौन द्वारा बोले गए परिदृश्य की शक्ति。इसे एक पर्यटक विवरणिका में अवगत नहीं किया जा सकता है।、भावनाओं की एक गहरी, अधिक नाजुक लहर जीवित और अच्छी तरह से है。 यह छोटी सी मौसमी कहानी、यह दुनिया भर के लोगों के दिलों को क्यों आगे बढ़ाता है?。 द रीज़न、ब्यूटी सेंस कि जापान ने खेती की है、अभिव्यक्ति "एनीमेशन" के माध्यम से、चलो धीरे -धीरे इसे खोलते हैं。 "सेंस ऑफ वंडर" और हीलिंग स्प्रिंग स्प्रिंग सीन द्वारा बनाई गई हीलिंग जो जापानी एनीमे में दिखाई देती है、यह सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है。ब्लूमिंग चेरी ब्लॉसम ट्री、नरम धूप के साथ एक कक्षा、नदी की सतह पर प्रकाश का प्रतिबिंब - ये पात्रों की भावनाएं हैं।、वह शब्दों से अधिक स्पष्ट रूप से बोलता है。 इस सीज़न का विवरण、एक अजीब "भावना" है。कैमरा चुपचाप रहता है、समय को बहुत सावधानी से इलाज किया जाता है、परिदृश्य को इस तरह खींचा जाता है जैसे कि साँस लेना。वहाँ क्या रहता है、आकर्षक नहीं、यह "हीलिंग" और "शांत आश्चर्य" है जो दर्शकों के दिलों के साथ सहानुभूति रखता है。 उदाहरण के लिए, "आपका नाम。''、चेरी फूल का मौसम गलतफहमी और भाग्य के पुनर्मिलन का प्रतीक है、गुलाबी आफ्टरिमेज को चुपचाप दर्शक की स्मृति में उकेरा जाता है。मेरे पड़ोसी टोटरो में दर्शाया गया वसंत का ग्रामीण गांव、यह एक सपने की तरह उदासीन है जब मैं एक बच्चा था、धीरे、गरम。 वह परिदृश्य है、अपने व्यस्त रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों के दिलों में、यह आपको शांति की भावना लाता है。 भले ही वह वसंत、भले ही यह स्क्रीन पर एक कहानी है。 एनीमे स्प्रिंग द्वारा दर्शाए गए संस्कृति और भावनाओं का मौसम जापान में "मध्य" का मौसम है。स्नातक और नामांकन、चलती और नया जीवन、और जैसे चेरी फूल पूर्ण खिलने से गिरता है、लोगों के बदलते जीवन。भावनाओं में ये परिवर्तन、चुपचाप कई एनीमे काम करता है、और यह खूबसूरती से बुना हुआ है。 "अप्रैल में आपका झूठ"、युवाओं और युवाओं द्वारा निर्देशित संगीत के साथ बिदाई、यह वसंत के प्रकाश में खींचा गया है。"लिज़ एंड द ब्लू बर्ड" में、जो लड़कियों को स्नातक कर रहे हैं, उनके बीच सूक्ष्म भावनात्मक दूरी、यह पक्षियों के पंखों और स्कूल के निर्माण की शांति के साथ स्तरित है。 जब आप ऐसे भावों को छूते हैं、दर्शक अपने स्वयं के वसंत को याद करते हैं。किसी को विदाई、दिन कुछ शुरू हुआ。भले ही संस्कृति और देश अलग हों、"मौसमी भावनाओं" को सभी के लिए एक सामान्य स्मृति के रूप में याद किया जाता है।。 इसीलिए、जापानी एनीमे द्वारा दर्शाए गए वसंत के दृश्य、यह दर्शक के जीवन के साथ ओवरलैप करता है、शायद वह धीरे से अपनी छाती तक झपकी लेगा。 जीवन की आम भाषा, "बैठक और बिदाई," वसंत की कहानी है、"शुरुआत" और "अलविदा" एक ही समय में आते हैं。 और एनीमे है、इन दो भावनाओं के बीच "टुकड़ा"、इसे नाजुक रूप से स्कूप करें。 "द स्पैरो के दरवाजे" की लड़की、वसंत की हवा के साथ मुझे धक्का दिया、मैं एक नई दुनिया की ओर जा रहा हूं。"5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड" में、चेरी ब्लॉसम पंखुड़ियों के साथ नृत्य के साथ、हम दोनों द्वारा समय गुजरता है。 दोनों、यह बहुत खूबसूरत नहीं है。फिर भी、दुखी होकर、सुंदर。 और यह बिल्कुल है、यही कारण है कि इतने सारे लोग अपने जीवन के साथ ओवरलैप करते हैं।。 भले ही शब्द अलग हों、"अलविदा" का अकेलापन、आशा है कि हम फिर से मिल सकते हैं、भावनाएं जो हर कोई कम से कम एक बार अनुभव करती है。वसंत यह है、जीवन में ऐसा मील का पत्थर、बहुत शांत、यह वह मौसम है जहां आप सबसे गहराई से देख सकते हैं。 एनिमिस्टिक संवेदनाओं द्वारा निर्मित "लिविंग लैंडस्केप्स": जापानी एनीमे द्वारा दर्शाए गए दृश्य、वहाँ कुछ है जो एक आत्मा की तरह है कहीं न कहीं。हवा के माध्यम से उड़ता है、चेरी ब्लॉसम पंखुड़ियों नाच、पानी धीरे से बोलता है - प्रकृति का ऐसा चित्रण、यह मानवीय भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है。 यह है、यह एक एनिमिस्टिक संवेदनशीलता से आता है जो कहता है कि जीवन प्रकृति में हर चीज में निहित है。"द विंड राइज़" में, हवा भविष्य को दिखाती है।、राजकुमारी मोनोनोक में, जंगल को चित्रित किया गया है जैसे कि वह इच्छाशक्ति के साथ रह रही है।。 स्प्रिंग चेरी फिर से खिलता है、यह सिर्फ एक पौधा नहीं है。शुरू करने के लिए खिलता है、अंत बताने के लिए गायब हो जाता है、मैं चुपचाप जीवन के बारे में बात करूँगा。यह "प्रकृति के साथ संवाद" है、यह जापानी संस्कृति की जड़ में है、एनीमेशन के माध्यम से, यह दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को प्रेषित किया जाता है।。 चेरी एनीमे में खिलता है、यह सिर्फ सुंदर नहीं है。वहाँ、उनके पास एक और चरित्र की भूमिका है जो धीरे से जीवन को देखता है।。 सारांश:अपने दिल में गहरी खिलती है、अदृश्य वसंत: स्क्रीन पर चेरी फूल खिलते हुए देखकर、क्यों आँसू बह रहे हैं?。स्प्रिंग मैंने पहले कभी उस देश में नहीं देखा जो मुझे नहीं पता、यह इतना उदासीन क्यों है?。 यह है、ऐसा इसलिए है क्योंकि जापानी एनीमे परिदृश्य के बजाय "भावनाओं" को दर्शाता है。 वह भावना है、भाषा और संस्कृति से परे、उसके पास लोगों के दिल और दिमाग को जोड़ने की शक्ति है。 एनीमे और फिल्में जापानी वसंत को दर्शाती हैं、दर्शक की यादों की रोशनी、उपचारात्मक、और आपको आगे बढ़ने के लिए साहस दें。 यह है、उन लोगों के लिए जो वसंत के बारे में नहीं जानते हैं, यह एक सपना है、जो लोग वसंत के बारे में जानते हैं, उनके लिए यह "पुनर्मिलन" के रूप में उनके दिलों में धीरे से खिलता रहेगा।。 अपने दिल में भी、यदि आपके पास वसंत की ऐसी अदृश्य यादें हैं。कृपया、कृपया हमें बताएं कि आप टिप्पणियों में इस लेख के बारे में क्या सोचते हैं。 जो मेरे साथ सहानुभूति रखते हैं、सोशल मीडिया पर शेयर और बुकमार्क भी स्वागत है。 एक साथ、चलो "वसंत जहां एनीमे जोड़ता है" का विस्तार करें。 मैं、नागानो माकोतो जापान की अद्भुत मनोरंजन संस्कृति को दुनिया के साथ साझा करना जारी रखेगा।。तो ठीक है、अगले लेख में मिलते हैं!

![日本のカレンダーに載らない不思議な休日[お盆]](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/04/31749517_s-485x273.jpg)