- 1 🧭第1章:「無宗教」=「神を信じていない」ではない

- 2 ⚠️第2章:「宗教」に対する日本人の警戒心

- 3 🪦第3章:お墓参り=信仰?

- 4 🎉第4章:行事と信仰のボーダー

- 5 🌳第5章:自然に宿る神──日本的スピリチュアリティ

- 6 🌊第6章:祈りが日常の中にある暮らし

- 7 💍第7章:宗教スタイルMIX!?

- 8 🌐第8章:「無宗教」と言わずに伝えるには?

- 9 🎌結び:文化の違いを知るって面白い

- 10 第1章:日本人の「無宗教」は、本当に神が居ないと思ってる?

- 11 第2章:「宗教」に対する日本人の警戒心

- 12 第3章:お墓参りと日本人の信仰心

- 13 第4章:七五三や厄払い──人生の節目と祈り

- 14 第5章:🌳 神が宿る自然──日本独特の「自然信仰」

- 15 第6章🌊 海や山に祈る人々──祈りと暮らしは一体だった

- 16 第7章:式は教会、葬式はお寺?──ごちゃ混ぜ文化の中の信仰

- 17 第8章:「無宗教」と言わずにどう伝える?

- 18 結び:違いを知ることは、理解を深めること

🌳第5章:自然に宿る神──日本的スピリチュアリティ

日本各地には、神が宿るとされる自然の場所があります。パワースポットと呼ばれたりもします。

🌲 樹齢数百年のご神木

⛰ しめ縄が巻かれた奇岩や滝、そしてそれにまつわる神話

🪨 願いが叶うと言われる石や場所

これらは**神道の「八百万の神」**という考え方に基づいています。

👉「木や岩に神を感じる」

これらは日本人が自然の中に大切な力があると感じ、感謝や敬意をもって接してきた場所なのです。

🌊第6章:祈りが日常の中にある暮らし

自然とともに生きる日本の人々は、暮らしの中で神に祈ってきました。

🐟 漁師:出漁前に海の神にお酒を捧げて安全祈願

⛩ 船に御札を掲げる、女性を乗せない伝承も

🌾 農村:田植えの神事、秋の収穫祭など

🫱感謝の心と畏敬の念が、日常の一部になっています。

💍第7章:宗教スタイルMIX!?

⛪ 結婚式 → (信者じゃなくても)教会スタイルが人気👗 ウェディングドレス、チャペルへの憧れ

🪦 葬式 → 約9割が仏教形式(昔からの慣習)

🎄 クリスマス → 恋人とロマンチックな夜

🍫 バレンタイン → チョコを贈るイベント

➡️ 宗教的背景ではなく「イベントとして楽しむ文化」が根づいています。

🌐第8章:「無宗教」と言わずに伝えるには?

「無宗教=無信仰」だと誤解を避けるために、こんなふうに説明すると伝わりやすいでしょうか?

📢「特定の宗教には属していないけど、神社やお寺に行ったり、伝統的な行事は大切にしています」

📢「何か特定の神に祈るというより、自然やご先祖に敬意を払い感謝する文化があるんです」

これなら、「何も信じていない」のではなく「信じ方が違う」と理解してもらえるでしょうか?

☝🏼ポイントは「信じ方の違い」

大切なのは、「日本人が信じていない」のではなく、

**“信じ方が違う”**ということ。

型にはまった信仰ではなく、

日常の中で静かに「敬う」気持ちを持っているのが、日本人の宗教観なのです。

🎌結び:文化の違いを知るって面白い

私がこの経験から学んだのは…

**「言葉の背景には文化がある」**ということ。

日本人にとって自然な言葉も、別の文化では誤解されることがある。

だからこそ、

🌉 自分の文化を「どう伝えるか」が大切。

📣あなたは、宗教や信仰について文化の違いから誤解を受けたことはありますか?

ぜひコメントで教えてください!

この記事が面白かったら、SNSでシェア&フォローお願いします😊

—

📘次回も、日本文化の“本当の姿”をわかりやすくお届けします。どうぞお楽しみに!

— SACO

こんにちは、日本文化を世界に伝えるブロガーのSACOです。ある日、日本で出会った外国人の友人と話していたとき、ふと宗教の話になりました。私はいつものように「私は、無宗教。」と答えました。

その瞬間、相手の表情が曇りました。そして後からこう言われたのです。

「それって、神の存在を否定されたようで、なんだか寂しく感じた」

えっ? そんなつもりじゃなかった。

そう気づいた私は、日本人が当たり前に使っている「無宗教」という言葉が、実は誤解を生んでいることに気づきました。今回はその体験を通して見えてきた、日本人特有の信仰観についてお話しします。

第1章:日本人の「無宗教」は、本当に神が居ないと思ってる?

日本で「私は、無宗教」と言うとき、それは「特定の宗教に所属していない」「定期的に教会やお寺に通っていない」という意味です。

実際は多くの人が何らかの形で神を信じる行為を日常的に行っています。

例えば

初詣で神社に行く

受験前に合格祈願でお守りを買う

大木や奇岩などに神が宿ると「パワースポット」とされている場所がある

おみくじを引いて一喜一憂する

悪いことが起きれば「バチが当たった」と言う

七五三で子どもの成長を神社で祈る

厄年には厄除け・厄払いをしてもらう

葬式を仏教形式で行われることが多い。

結婚式が教会で行われウェディングドレスを着ることを好む若者が多い。

漁師が海に安全祈願でお酒をまく。

お盆、お彼岸などにお墓参りする。

これらはすべて、特定の宗教に所属していなくても、日本人の神を信じる精神が生活に根づいている証です。

第2章:「宗教」に対する日本人の警戒心

日本人が「無宗教」と公言する背景には、歴史的・社会的な理由があります。

宗教が原因で起こる戦争への不安

オウム真理教の地下鉄サリン事件などによる宗教への不信

「宗教=洗脳」「宗教=怪しい団体」というイメージ

そのため、多くの人が「宗教」と言葉にすることに抵抗があります。結果として「私は無宗教」と言うのが一番無難な表現になるのです。

でも、だからと言って宗教を信じる人を悪く思っているわけでは無く、どの宗教にも敬意を払い尊重できればとも思っています。

第3章:お墓参りと日本人の信仰心

春分・秋分の日を中心に行われる「お彼岸」や、命日、お盆など、日本人は節目ごとにお墓参りをします。

- 墓石を掃除し、花や線香を供える

- 静かに手を合わせ、先祖に語りかける

- 家族で集まる行事の一環でもある

これは仏教に由来する行為ではありますが、多くの日本人は宗教的義務感からではなく、自然な習慣として行っています。信仰というより故人への「敬意」と「感謝」の表れなのです。

第4章:七五三や厄払い──人生の節目と祈り

七五三とは、子どもが3歳、5歳、7歳になる年に、成長を祝って神社にお参りする伝統行事です。

- 子どもに晴れ着を着せ、家族で神社に参拝する

- 健康と長寿、無事な成長を祈願する

- これは宗教的というより「通過儀礼」として親しまれている

また、大人になると「厄年」と呼ばれる年齢(男性42歳、女性33歳など)に、災厄を避けるための「厄払い」を神社やお寺で受ける人も多くいます。

- 特に節目の年齢には災いが起きやすいとされる

- 神職や僧侶から祈祷を受けることで安心を得る

こうした行動も、特定の宗教の信者というわけではなく、精神的な安心や家族の安全を願う自然な文化なのです。

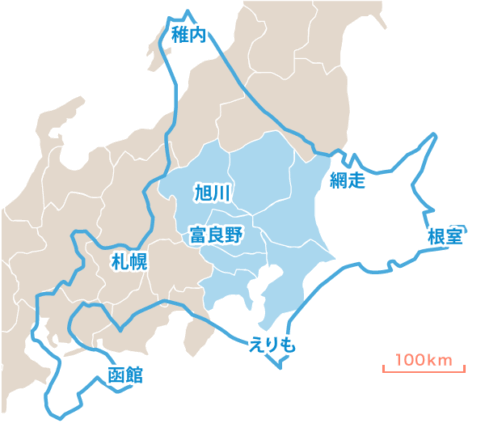

第5章:🌳 神が宿る自然──日本独特の「自然信仰」

日本の田舎では、樹齢数百年の大木や奇岩、滝などに神が宿るとされ、「パワースポット」として大切にされている場所が各地にあります。

神社の御神木として祀られる大木

岩や山にしめ縄が巻かれている場所

「触れると願いが叶う」と言われる石や滝も存在

特定の宗教ではなく、自然そのものを敬う心が根底にある

これは古来から続く神道の自然信仰の名残であり、「八百万(やおよろず)の神」があらゆるものに宿るという考え方に基づいています。

神社がなくても、木に手を合わせる。

誰かが信仰してきたから、そこに神が宿っている。

そうした感覚は、今も日本人の心の中に息づいています。

第6章🌊 海や山に祈る人々──祈りと暮らしは一体だった

たとえば、漁師たちは出漁前に海の神様にお酒や塩を捧げ、安全と豊漁を祈る習慣を今も守っています。

- 神棚に向かって手を合わせる

- 船に神社の御札を掲げる

- 海に酒を撒いて祈る

- 海の神は女なので、船に女を乗せると神が嫉妬し不漁になったり海が荒れる

また、農村では田んぼの神様や山の神に豊作を祈る神事が、地域ごとに今も残っています。

自然の恵みを“当たり前”とせず、常に感謝と畏敬の念を持つ

春には「田植えの神事」

秋には「収穫感謝の祭り」

自然の恵みを“当たり前”とせず、常に感謝と畏敬の念を持つ

第7章:式は教会、葬式はお寺?──ごちゃ混ぜ文化の中の信仰

日本では、人生の大きな節目ごとに、異なる宗教様式が自然に取り入れられています。一見矛盾しているようでも、日本人にとってはとても自然なことです。

🕊 結婚式は教会で

多くの日本人がキリスト教徒ではないにもかかわらず、結婚式はチャペルで行い、ウェディングドレスを着るスタイルが人気です。

「神聖な雰囲気」「洋風の美しさ」が好まれる

「永遠の愛を誓う」形式にロマンを感じる人が多い

キリスト教の信仰心ではなく、儀式としての魅力が重視されている

🪦 葬式は仏教で

一方で、日本の葬儀は9割以上が仏教式です。

僧侶の読経、焼香、戒名などが行われる

家族や親せき、友人など故人と関係のあった人達が故人をしのいで集まります

信者だからではなく、「昔からの習慣」として選ばれているケースが多い

🎄 クリスマス・バレンタインはイベント感覚

クリスマスは恋人と過ごすロマンチックな日

バレンタインはチョコを贈り合う文化

ハロウィンも仮装イベントとして人気

これらは宗教行事というより「季節の楽しみ」として定着しており、信仰と結びつけている人はほとんどいません。

第8章:「無宗教」と言わずにどう伝える?

外国人に「無宗教です」と言ってしまうと、「信仰を否定された」と感じる人もいます。そんなときは、以下のように説明するとよいでしょう:

「特定の神を信じたり宗教に属しませんが、初詣やお墓参りなど、日常の中で神が存在し・・・行事や習慣は大切にしています」

この言い方なら、「何も信じていない」わけではなく、「信じ方が違う」だけだと理解してもらいやすくなるでしょうか?

結び:違いを知ることは、理解を深めること

この体験を通して私が学んだのは、言葉の背景には文化があるということ。日本人にとって自然な言葉でも、相手の文化では全く違う意味に取られてしまうことがあります。

だからこそ、自分の文化を説明する力はとても大切です。

あなたは、宗教や信仰について、文化の違いから誤解を受けたことはありますか? ぜひコメントで教えてください!

この記事が役に立ったと感じたら、ぜひシェア・ブックマーク・コメントで応援してくださいね。

コメントを残す