こんにちは、かわら版japan!のファンシーです。

皆さんは、りんごを丸かじりした瞬間の“シャキッ”という音と、口いっぱいに広がる甘さを覚えていますか?

秋の果樹園で自分の手でもぎ取ったりんごをかじったときの、あのひんやりとしてみずみずしい果汁。

甘さの奥にほのかな酸味が感じられたあの味は忘れられません。

今回は、日本各地で愛されているりんごの歴史や人気品種、そしてりんご狩りの楽しみ方を詳しくご紹介します。

りんごの歴史と日本での歩み

りんごの原産地は、中央アジアのカザフスタンやカフカス地方とされ、約8000年前にはすでに栽培が始まっていたといわれています。

シルクロードを経て中国へ、そして日本には平安時代から鎌倉時代にかけて伝わりました。

当時は観賞用や薬用としての価値が高く、食用として広く親しまれるようになったのは明治時代から。

特に1875年(明治8年)には、西洋りんごの苗木が青森県に配布され、これを機に本格的な商業栽培がスタート。

現在では青森県が国内りんご生産の約半分を占める大産地となっています。

日本を代表する有名りんご5選

日本では約2000種類ものりんごが存在するといわれています。その中から、特に人気の高い代表的な5品種をご紹介します。

- ふじ(Fuji)

甘味と酸味のバランスがよく、果肉がシャキッとしてジューシー。日本で最も多く栽培されており、海外でも高く評価されています。主に青森県を中心に生産され、贈答用にも人気。

- つがる(Tsugaru)

酸味が少なく、まろやかな甘さが特徴。8月下旬から9月中旬にかけて収穫される早生種で、いち早く秋の味覚を楽しめるりんごです。

- 王林(Orin)

黄緑色の見た目が特徴的で、芳醇な香りと高い糖度が魅力。果肉はやや硬めで歯応えがあります。特に香りの良さを重視する方におすすめの品種です。

- シナノスイート(Shinano Sweet)

長野県で生まれた品種で、ふじとつがるの交配種。甘味と酸味のバランスがよく、濃厚な味わい。生食でも調理用でも楽しめます。

- シナノゴールド(Shinano Gold)

パリッとした食感とさっぱりした酸味、そしてしっかりとした甘さが特徴。黄色い果皮が美しく、ジャムや焼き菓子にも最適です。

秋に行きたい!りんご狩りの楽しみ方

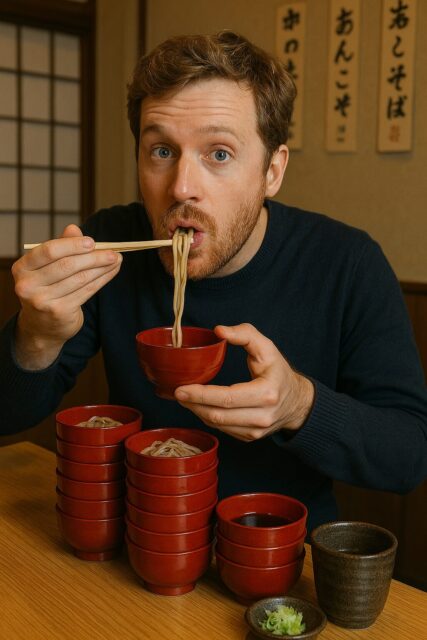

りんごをもっと身近に感じるには、やっぱりりんご狩り。収穫体験は、大人も子どもも楽しめる秋のレジャーとして人気です。

(収穫時期)

品種により異なりますが、9月中旬から11月下旬が一般的なりんご狩りシーズン。甘さがのる10月〜11月が特におすすめです。

(体験内容)

果樹園に入って、自分の手でもぎ取ったりんごをその場で味わったり、持ち帰ることができます。中には食べ放題や、ジャム作りなどの体験メニューを用意している農園も。

(必要な準備と注意点)

汚れてもよい服装と運動靴

帽子、日焼け止め、水分補給用の飲み物

マイバッグやタオルもあると便利

また、果実を無理に引っ張ったり木を傷つけたりしないよう、園内のルールを守って気持ちよく楽しみましょう。

りんごを味わい尽くすアイデア

もぎたてのりんごは、そのまま食べるだけでも絶品ですが、アレンジして楽しむのもおすすめです。

たとえばスライスして軽く焼き、シナモンをふった焼きりんご

角切りにしてヨーグルトに混ぜるフルーツサラダ

自家製のりんごジャムやアップルパイ

特に王林やシナノゴールドは香りがよく、スイーツや料理にもよく合います。

まとめ

日本のりんごは、品種によって甘さや酸味、食感、香りが異なり、それぞれに個性があります。

青森や長野などの産地では、その土地ならではの気候や風土がりんごの美味しさを引き出しており、国内外から高い評価を受けています。

りんご狩りを通してその魅力を体験するのもよし、品種を比べて自分の“推しりんご”を見つけるのも楽しみ方のひとつ。

ぜひ、日本のりんごをまるごと味わってみませんか?

コメントを残す