日本特撮の名物!着ぐるみ怪獣

こんにちは!特撮大好きなぐっちーです。

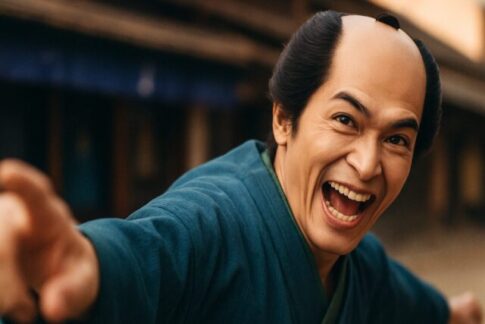

ゴジラやウルトラマン、仮面ライダーなど、今や世界中で大人気の特撮キャラクター達。そんな日本特撮に欠かせない要素が「着ぐるみ」。「ゴジラ-0.1」や「シン・ウルトラマン」等、CGを使った映画が作られる今日においても、今もなおテレビ特撮では着ぐるみを使った撮影が続けられています。

「ゴジラ」から続く日本特撮のお家芸ともいうべき着ぐるみですが、一体どのようにして製作されるのかご存じでしょうか?実は、デザイナーやプロの造形家を始めとした美術スタッフ等が、一から手作りで製作しているのです。今回は、そんな着ぐるみ怪獣達が出来上がるまでの過程を紹介したいと思います。

着ぐるみ怪獣が出来上がるまで。

以下に紹介する製作過程はあくまでも一例です。怪獣によって製作過程は異なります。

デザイン検討

怪獣を製作するに辺り、先ず検討されるのが「怪獣のデザイン」です。脚本に書かれた特徴を元に、脚本の趣旨やテーマ、番組の方向性などを考慮しながら、登場する怪獣の姿を考案していきます。

当然、人が入ることを考慮するわけですから、なるべく演技するスーツアクターの体形をベースに考えなければなりません。CGで製作するのであれば考慮する必要はないのですが、人が入る以上はちゃんと着用出来るものにしなければなりません。勿論、着用した後に劇中内で要求されるアクションが出来るのかも考慮する必要があります。

雛形製作

怪獣のデザインが決まったら、次は検討用の雛形を製作します。

着ぐるみ形式で製作する場合、スーツアクターの入り方や全体のバランスを検討する必要があるため、一旦小さな雛形を作ってイメージしやすくするのです。また、デザイン画では不明瞭だった全体像やディテールを形にして、着ぐるみを作る際の参考にするための役割もあります。

ただし、時間制約があるテレビ特撮の場合は、雛形が作られることは少ないそうです。

寸法図製作

雛形でデザインの立体表現方法が決まったら、今度は寸法図を描き上げます。

寸法図は、内部のスーツアクターがどのように着用し、演技するのかを書き示すための設計図でもあり、よりイメージしやすいようにベニヤ板などに実寸大の大きさで書かれることがあります。以降は、この設計図と雛形を参考にしながら、着ぐるみが製作されます。

原型製作

検討用の寸法が決まったら、いよいよ着ぐるみ製作の開始です。怪獣によって製作過程は異なってきますが、ここではその一例をご紹介します。

先ずは実寸大に描かれた絵から割り出した頭部を粘土で製作します。目や歯は後から別に製作されますので、この時は省略されます。デザインによっては角などの突起物もありますが、設定や質感によってはそれも省略され、別に製作されることもあります。

雌型製作・ラテックス塗装

原型が完成したら、今後は怪獣の外表を作るための「雌型」を作ります。

先ず、出来上がった怪獣の頭部原型を、液状にした石膏で隙間なく覆います。この時、乾燥した石膏を分割するための「切り金」を、予め原型に差し込んでおきます。そうして分割して出来上がった雌型の内側に、ラテックスと呼ばれる液体ゴムを数回、その都度乾燥させながら重ね塗りをしていきます。この時、ラテックスに木粉などを混ぜると、細かいディテールを損ねることなく表現出来るそうです。

コア(顔)への貼り付け

ラテックスが乾燥したら、今度はこれをコアと呼ばれる機械仕掛けの頭部に張り付けます。

ラテックスが十分な厚さで乾いたら、そこにガーゼをラテックスに浸して張り込んでいきます。最後にFRP製のコアと呼ばれる、機械仕掛けの頭部で裏打ちして雌型から抜きます。目や顎、瞼や鼻などを動かす場合の仕掛けは、このコアを利用して行います。

FRPはラテックスから簡単に剥離するので、一旦これを外し、コアに合わせて目や口の部分を刳り貫き、上顎と下顎を切り離します。コアに眼球や口の内部、歯や牙を装着したら、それを動かすためのモーターやワイヤーを取り付け、コアの表面に再びラテックスの表皮をあてがい、余分な部分を切り取りながら作り上げます。

この時仕上げた顔の表皮は、コアをボディーに装着してから改めて接着します。

胴体製作

頭部を製作したら、次はいよいよ胴体を製作しておきます。

胴体の制作にあたり、まずは怪獣の中に入るスーツアクターから寸法取りした針金人形に、和紙やサラシ(布)を貼り付けラテックスを塗りつけます。この時、後でファスナーを取り付けるため背中でサラシを合わせておきます。現在ではフリーサイズで作ることが多いようです。

その上から、怪獣のデザインに合わせてモデリングしながら、ウレタンを全体に張り付けておきます。この時、動きやすさを考慮して立体裁断していくそうです。

また、尻尾を持つ怪獣の場合は、尾の形に切ったスポンジシートの中心に切り込みを入れて、操演が必要な場合はロープを埋め込み、左右に半月状のスポンジを張り込んで薄い布でくるんで作ります。

表皮貼り付け

着ぐるみの形がある程度出来上がったら、いよいよ表面に表皮を張り付けます。

ウレタン貼り付けとは別に、ベニヤ板などの上に怪獣の表皮のディテールを粘土で造形し、頭部の時と同じように石膏で雌型を作り、そこにラテックスで皮膚を何枚も製作します。そうして出来上がった表皮をウレタンの表面に裁断しながらGボンドで張り付けていきます。

棘や触手などを持つ怪獣の場合は、硬質ウレタンで削ったものを貼り付けておきます。ボディーが出来上がったら、頭部のコアを装着し、予め作っておいた頭部の表皮を張り付けます。

試着・仕上げ

怪獣の着ぐるみが一通り出来上がったら、いよいよ仕上げに入ります。

スーツアクターの頭の位置に目立たないように覗き穴を開け、出入り用のファスナーを取り付けたら、中の針金人形を取り出します。そのあと実際に中に入って演技をしてみて、動きやすさや型崩れがないかチェックし、微調整していきます。

チェックが完了したら、着ぐるみ全体に怪獣の基本色に染めたラテックスを塗り、その上から水性塗料に少量のラテックスを加えたものを吹きかけます。最後に生物感を出すために水性クリヤーをかけます。

こうして出来上がった着ぐるみたちは、撮影現場へと運ばれて納品され、晴れてお茶の間やスクリーンにお目見えすることになるのです。

今も作られ続ける着ぐるみたち

いかがでしたか?

着ぐるみ怪獣1体を作るのに、これだけの過程を必要としているのです。出来上がった怪獣や怪人達は、その後別の撮影に使われたり、改造されて別の怪獣や怪人として流用されたりして、視聴者や観客の前に姿を現すのです。

GCが主流となった現在でもなお、怪獣や怪人、そして変身ヒーロー達は、美術スタッフ達の手によって一つ一つ作られ続けており、もはや日本の伝統芸の領域まで達しているのです。今度特撮作品を観るときは、そんな日本ならではの手作り感を感じる着ぐるみ達に、思いをはせてみてはいかがでしょうか?

コメントを残す