「日本の彫刻?あまり聞いたことがないな……」

そう思ったあなた、もったいないです!

世界には有名な彫刻家が数多くいますが、日本にはまだ知られていない、驚くべき才能が存在します。

日本の彫刻の魅力は、ただの「形」ではなく、そこに宿る魂。

✅ 「不完全の美」—— 未完成だからこそ生まれる余韻

✅ 「静寂の中の力強さ」—— 何も語らずとも心に響く存在感

✅ 「自然との調和」—— 木や石に込められた命

これから紹介する5人の彫刻家は、日本人が愛し、そしてこれから世界が驚くべきアーティストたちです。

さあ、一緒に日本彫刻の奥深い世界へ飛び込んでみましょう!

💡 あなたが最も心を動かされた彫刻家は誰?コメントで教えてください!シェアも大歓迎です✨

1. 円空(Enku, 1632-1695) – 荒削りの仏像に宿る「祈りの形」

🔹 円空の特徴と作風

円空は、江戸時代前期の僧侶でありながら、日本全国を巡りながら12万体もの仏像を彫ったと伝えられています。

彼の仏像は、一般的な精密な仏像とは一線を画します。

特徴的なのは、荒削りな表面、太いノミ跡、力強いフォルム。「円空彫り」とも呼ばれるその素朴な作風は、まるで大地そのものが仏に変化したかのような独特の存在感があります。

なぜこんなにシンプルなのか?

それは、円空が「人々がすぐに手を合わせられる仏」を目指していたから。

旅先で手に入る木材を使い、短時間で彫り上げることで、貧しい村人たちにも仏の恩恵を届けました。

また、円空仏の最大の魅力は「どこか微笑んでいるような表情」。

不完全な形でありながら、どこか親しみやすく、穏やかな気持ちにさせてくれるのです。

🔹 代表作

- 「十一面観音菩薩(名古屋市博物館に保管)」

- 円空の代表作の一つと言える観音像。名古屋市博物館に所蔵されている。

💬 円空仏を実際に見たことがありますか?あなたはこの「不完全の美」をどう感じますか?コメントで教えてください!

2. 木喰(Mokujiki, 1718-1810) – 微笑む仏が与える「究極の癒し」

🔹 木喰の特徴と作風

木喰もまた、円空と同じく、全国を旅しながら仏像を彫り続けた僧侶です。

しかし、円空仏とは異なり、木喰仏の最大の特徴は「仏が微笑んでいる」こと。

彼の作品は、「微笑仏(みしょうぶつ)」とも呼ばれ、

✅ 丸みを帯びたフォルム

✅ 穏やかな微笑み

✅ 丁寧に仕上げられた滑らかな表面

これらが特徴的です。

木喰は「仏は厳しく恐れるものではなく、常に人々を温かく見守る存在であるべきだ」と考えていました。

そのため、彼の仏像はまるで「おおらかに微笑むおじいちゃん」のような優しさに満ちています。

特に、目元の柔らかいカーブや、口元のわずかな上がり方が、ただの木彫りではなく、まるで命が宿ったかのような温かさを感じさせます。

🔹 代表作

- 「木喰仏(全国の寺社に現存)」

- 新潟県や山梨県を中心に、多くの寺院で見られる。

💬 こんなにやさしく微笑む仏像、見たことがありますか?あなたが一番「心が落ち着く彫刻」はどれですか?コメントで教えてください!

3. 高村光雲(Takamura Kōun, 1852-1934)

日本伝統×西洋の融合、リアリズム彫刻の革命家

🔹 高村光雲の特徴と作風

高村光雲は、日本の伝統的な木彫技術と西洋のリアリズムを見事に融合させた彫刻家です。

江戸時代までの日本の木彫は、仏像を中心に「精神性」を重視したスタイルが主流でした。

しかし、明治時代になると、西洋から写実的な彫刻技法が流入し、彫刻に「リアリティ」を求める動きが強まります。

そんな時代に生まれたのが、高村光雲の作品。

彼の代表作「老猿」は、毛並みの一本一本まで繊細に彫られ、まるで今にも動き出しそうなリアルな存在感を放っています。

また、東京・上野公園にある「西郷隆盛像」も彼の作品。

日本の近代彫刻の代表作として、国内外から高く評価されています。

🔹 代表作

- 「西郷隆盛像(上野恩賜公園に建立)」

- 「老猿(東京国立博物館に展示)」

💬 上野公園で西郷隆盛像を見たことがありますか?今度見るときは、ぜひ「誰が作ったのか」を意識してみてください!

4. 平櫛田中(Hirakushi Denchū, 1872-1979)

107歳まで生きた伝説の彫刻家

🔹 平櫛田中の特徴と作風

平櫛田中は、日本の伝統的な木彫を極めつつ、西洋の写実主義を取り入れた彫刻家です。

彼の作品は、優れた写実性と深い精神性に支えられた、精密でリアルなものありながら、どこか人間味のあるものでした。百歳を超えてもなお彫刻に対する情熱は衰えることは無く、生涯現役を貫きました。

そんな彼が、生前残した名言があります。

「いまやらねばいつできる わしがやらねばたれがやる」

そんな言葉を表すかのように、彼の自宅にはいつ制作に取り掛かれるようにと、30年掛かっても使いきれない程の木材が所有されていたと言います。情熱的な彼らしいエピソードですね。

🔹 代表作

- 「岡倉天心胸像(横浜美術館に所蔵)」

- 「鏡獅子(平櫛田中美術館に展示)」

💬平櫛田中の作品をご覧になりたい方は、ぜひ 「鏡獅子」をご覧ください!

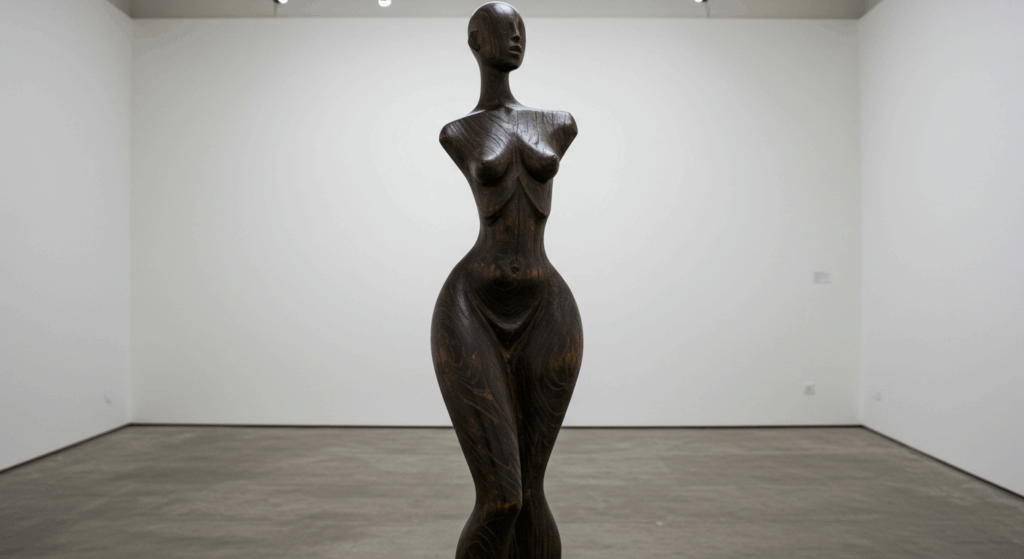

5. 舟越桂(Funakoshi Katsura, 1951-2024) – 現代彫刻の魔術師

🔹 舟越桂の特徴と作風

舟越桂の作品を見た瞬間、あなたはこう思うかもしれません。

「これは本当に木なの?」

クスノキをメインに作られた彼の彫刻は、どこか夢の中に出てきそうな幻想的な人物像。

彩色された大理石で作られた目は、敢えて視点が定まらないように設置されており、まるで遠くのかなたを見つめているかのようであり、自分自身をも見つめているかのような不思議な気分になります。

また、木彫に色彩を加えるという独自の技法を取り入れ、伝統的な木彫の概念を大きく変えました。

🔹 代表作

- 「水に映る月蝕(作家蔵に保管)」

- 「夏のシャワー」(世田谷美術館蔵)

💬 あなたなら、この彫刻の人物にどんなストーリーをつけますか?コメントで教えてください!

🌎 あなたの心に響いた日本の彫刻家は?

いかがでしたか?

日本の彫刻は、ただの「形」ではなく、そこに「魂」や「想い」が込められているのです。

そして、日本にはまだまだ、貴方の知らない彫刻家が残した名作たちが眠っています。

今度日本を旅行する際に、そんな名作たちを探してみるのはいかがでしょうか?

あなたが一番気に入った彫刻家は誰?

ぜひ、コメントやシェアで教えてください!📢✨

🔖 ブックマーク&シェア、大歓迎です!

コメントを残す